旅は人生、いや人生は旅~映画「658㎞、陽子の旅」 [映画時評]

旅は人生、いや人生は旅~映画「658㎞、陽子の旅」

「人生は敗者復活戦」といった高校野球の監督がいた。昨年は「青春って密」とコメントし、流行語大賞の特別賞に輝いた。いつもキャッチーな言葉を出すなあ、と感心するが、個人的な思いとしては、人生は「勝つ」「負ける」の二つしかないわけではない。むしろ、高校野球のようにはっきりしていれば、人生はもっと簡単なはずと思う。それはともかく。

東京の片隅でひっそり生きてきた女性が、図らずも600㌔先の故郷を目指す旅を強いられる。当然ながらさまざまな人間とかかわりあう。そこで得たものと失ったもの。旅の終わり、彼女は変わったのか、変わらなかったのか。冒頭のひそみに倣えば、旅は人生だ。いや、人生は旅だ。そんなことを思わずにいられない映画である。

陽子(菊地凛子)は24年前、青森・弘前の家を出てきた。何かを夢見ていたらしいが、今は一人アパートでPCと向かい合っている。何かの在宅勤務らしい。チャットらしい画面。そこへ、しつこくドアをたたく音。物憂げに開けると、従兄の茂(竹原ピストル)が、陽子の父・工藤昭政(オダギリジョー)の死を告げる。出棺は明日正午。一家で帰る途中、寄ったという。陽子を乗せ、車は青森へ向かった。

どこかのサービスステーション。従兄の子が遊具で負傷し、病院へ行くドタバタ騒ぎの中で陽子は置き去りに。財布には2000円ほど。仕方なくヒッチハイクの旅。周囲とうまく折り合う性格でない陽子には、故郷への旅はこのうえなく過酷に思えた。

ここからさまざまな人物が登場する。自分の人生を勝手にしゃべるシングルマザー(黒沢あすか)。「自分探し」をしているらしいヒッチハイクの女性(見上愛)。胡散臭いライター(浜野謙太)には、車に乗せる「対価」を要求された。朴訥な人のよさそうな老夫婦(吉澤健、風吹ジュン)。ロードムービーである。

陽子は父と対立して家を出たらしいが、何が原因かは語られない。従兄の話では、陽子がいなくなって父は「亜麻色の髪の乙女」をよく歌っていたらしい。年齢を逆算すると、家を出たのは18歳の時である。このあたりに「夢」のヒントがあるかもしれない。

気になるのは、物語に「母」の存在がないこと。普通、こうしたケースで仲を取り持つのは母親である。早くに亡くなったか、離婚したのか。

しかし、こうした枝葉をつければつけるほど、作品の骨格は見えにくくなる。その骨格、旅が与えた試練が陽子を変え、彼女と父の関係(=父の記憶)をも変えた、と読むのが自然であろう。余計な説明をしない、原理的な映画と思う。それだけ賛否は分かれるかもしれない。

2022年製作。監督は「海炭市叙景」「夏の終り」「私の男」の熊切和嘉。

頑固おやじと看板娘~映画「高野豆腐店の春」 [映画時評]

頑固おやじと看板娘~映画「高野豆腐店の春」

松下竜一は高校の成績も悪くなく進学を希望したが、家庭の事情から豆腐屋を継いだ。身体が弱かった竜一は豆腐作りに没頭できず、ため息をつくように短歌を作った。新聞の短歌欄で取り上げられ、人生が一変。「豆腐屋の四季」を書いた。作家人生が始まった。

尾道の「高野豆腐店」は頑固一徹の辰雄(藤竜也)と看板娘の春(麻生久美子)の二人三脚で営まれていた。駅ナカのスーパーにも納めた豆腐は定評があった。辰雄は心臓に持病があり、先を心配する近所の取り巻きは、結婚したが離婚して戻った春の再婚相手を探し始めた。辰雄は複雑な心境で見守った。やがて有力候補が見つかった。イタリアンシェフの村上ショーン務(小林且弥)。

病院に通ううち、辰雄にも親しい女性・中野ふみえ(中村久美)ができた。春はある日、村上とは違う男性を辰雄に紹介した。納品先のスーパーの担当者・西田道夫(桂やまと)だった。風采は上がらず辰雄は気に入らなかった。父と子は喧嘩別れし、春は家を出た。

ここまでだと、小津安二郎のシリーズものを思わせる。笠智衆と藤竜也では、持っている味がずいぶん違うが。ところが後半、がらりと変わる。辰雄が、ふみえとの会話の中で、かつて職場を共にした親友が事故で死に、残った母子を引き取り、それが今の春だと明かしたからだ。果たして春は戻ってくるのか…。辰雄とふみえの関係は…。

藤竜也はアクション俳優として売り出したがパッとしなかった。世間の注目を浴びたのは芦川いずみの夫としてだった。中年になると渋みを増し、テレビドラマで虚無的な感じが受けた。そして今、頑固一徹の老人は、はまり役である。豆腐は大豆と水とにがりでできている。それが天下一品になったり、ならなかったりする。冒頭にある竜一の豆腐も絶品と言われたらしい。さてこの映画、素材はシンプルだが、結果は。

一つだけ言えば、板につかない広島弁(厳密にいえば備後弁)は若干気になる。

2023年、監督三原光尋。

集団の狂気が招いたむごい事件~濫読日記 [濫読日記]

集団の狂気が招いたむごい事件~濫読日記

「福田村事件 関東大震災・知られざる悲劇」(辻野弥生著)

今から100年前、1923年9月1日に起きた関東大震災の混乱のさなか、流言蜚語によって朝鮮人、社会主義者、無政府主義者が虐殺されたことは、歴史的事実としてある程度知られている。しかし、細部はいまだ明らかになっていないことが多い。千葉県東葛飾郡福田村大字三ツ堀(現在の野田市三ツ堀)であった香川県からの薬の行商一行9人(妊婦がおり、胎児を含めると10人)惨殺事件もその一つだ。

なぜ事件が明らかにされなかったか。二つの大きな理由がある。一つは、加害者にとっては触れられたくない事実で、できれば闇に葬りたいという心理。もう一つは、日本が帝国への道を歩んでいたころであり「帝国イデオロギー」再編の一環として朝鮮人蔑視、社会主義・無政府主義者への警戒感を背景として流言蜚語が生まれたことを権力の側が容認する空気が、当時の社会にあったこと。福田村事件については、被害者が被差別部落の人たちであったことも声を上げにくかった理由と思われる。

これらの壁を越え、事件の概要をまとめたのが辻野弥生だった。1941年生まれ、現在80歳を超えた女性である。まずはその執念に感服する。巻末の特別寄稿で森達也が書くように「ジャーナリストとしてのスタンス」で「精密に資料に当たり」「怒りと悲しみ」を「装飾することなく」明示している。

事件の現場は旧地名で「東葛飾」。私は、一冊の本を思い浮かべた。川本三郎著「『男はつらいよ』を旅する」。こう書いている。

――もともと葛飾区は、関東大震災の時に被害が少なく、被害が大きかった本所深川から多くの住民が移り住んだ。人口が増えた結果、昭和七年(一九三二)に葛飾区が誕生した。同じようなことが東京大空襲によっても起きた。

「葛飾」とは台地や低地が連なる土地とか、かずら(葛)が茂る土地とか、都市化されていない地域を指すらしく、かつては東京、千葉、埼玉にまたがる広大な地域を指した。二つの災難を経て、もともと郊外だった地域に多くの避難民が移り住み、東京の「下町」が出来た。「男はつらいよ」で葛飾柴又が、受難の庶民が寅さんに助けられ緊急避難する場所、と位置づけられたのは歴史の流れに沿っている。

しかし、福田村は、震災から逃げてきた人々と受け入れ住民の間で恐怖と警戒心が行きかい、不幸な結果を呼んだ。背景には朝鮮人への差別感情と恐怖・警戒心があった。

もう一度、時代の流れを俯瞰する。1910年、半ば脅迫的に日本は朝鮮併合を断行した。創氏改名などの植民地政策に対して朝鮮独立を目指す3・1運動が起きたのが1919年。震災はその4年後である。日本の権力者はナショナリズム高揚を恐れ、震災の混乱におびえた。そこから流言蜚語が生まれた。辻野が詳細に検証しているが、当初は内務省が「(朝鮮人の)行動に対しては厳密なる取り締まりを」と発した通達が、住民組織には「朝鮮人は殺してもよい」と理解された。不自然な日本語を使う人間はいないか、地域の自警団が「朝鮮人狩り」を行った。香川から来た四国弁の一行も「あやしい日本語」の集団とみられ、集団の狂気と呼ぶべき行為が始まった。

事件を引き起こしたのは日本人固有の特性か、すべての人間が持つ資質か。ただ、集団が狂気に陥ったとき、個人とは全く違う行動へ走ってしまうことは、歴史上多々ある。肝要なのは事実に蓋をすることではなく、教訓として胸に持ち続けることだと思う。その意味で、この労作は貴重である。

五月書房新社、2000円(税別)。

福田村事件―関東大震災知られざる悲劇 (ふるさと文庫 206)

- 作者: 辻野 弥生

- 出版社/メーカー: 崙書房

- 発売日: 2013/08/01

- メディア: 単行本

魅力的な3点セットだが~映画「リボルバー・リリー」 [映画時評]

魅力的な3点セットだが~映画「リボルバー・リリー」

関東大震災の翌1924年の秋。秩父で謎の一家惨殺事件が起きる。ただ一人、少年が生き残った。彼は、東京・玉野井でカフェを営む小曽根百合(綾瀬はるか)を頼れ、と父から聞いていた。

この時代、日本は帝国への道を歩んだ。日清、日露、第一次大戦が成功体験としてあり、1910~11年の大逆事件と朝鮮併合は、内外にわたる帝国化の動きだった。震災では、そのあおりとして朝鮮人、社会主義者・無政府主義者の虐殺事件が起きた。ほぼ同時代を描いた「菊とギロチン」(2018年、瀬々敬久監督)は女相撲一座とアナーキストという体制外の二つのグループを通して時代の空気を伝えた。

事件が気になった百合は秩父の現場を訪れ、少年を追う陸軍の動きを知る。少年を救う百合の手には大型リボルバーS&W-M1917が握られていた。

百合はかつて台湾で活動した幣原機関で16歳から訓練を受け、最高傑作と呼ばれた。組織の長、水野寛蔵と愛人関係にあり子供ももうけたが、内部のいさかいの中で死なせ組織を抜けた。

百合は店に出入りする弁護士岩見良明(長谷川博己)と事件の背後を探った。その結果、分かったのは―。

少年・慎太(羽村仁成)は、父・細見欣也(豊川悦司)が陸軍の資金を元手に蓄えた巨額のカネ(当時の国家予算の10分の1と言われた)の口座番号メモと暗証番号の手がかりを託されていた。欣也を殺害した陸軍の狙いもそこにあった。

リボルバー・リリーと呼ばれた百合と陸軍、さらに海軍を巻き込んだ戦いが始まった。

元殺し屋が他人の子を連れ組織に立ち向かうという構図は、少し古いが「グロリア」を思い出す。「子供嫌い」の主人公(ジーナ・ローランズ)の不器用な優しさが印象に残った。「どうして私に押し付けるのよ」と死者に愚痴を言うシーンがリリーの人間味を感じさせるが、それ以外は、ただ気丈な女スパイである。かといってアンジェリーナ・ジョリーのイヴリン・ソルトほどのアクションもない。「ダークヒロイン」というキャラクターの輪郭は不明瞭だ。

ラストは東京・日比谷の海軍省前での陸軍部隊とリリーの銃撃戦。霧の中の戦いは戦時下の孤独を描いたベルナルド・ベルトルッチ監督「暗殺の森」、満州を舞台にしたチャン・イーモウ監督「崖上のスパイ」を思わせる。だが、そこまで美しくない。それより、白昼の公道で元特務機関員と陸軍が軍資金目当ての銃撃戦、という構図自体が現実離れしていないか(原作通りかもしれないが)。「崖上のスパイ」のような工作員同士の争いとした方がリアルに思う。

帝国、女スパイ、軍部の主導権争いーと、魅力的な3点セットだけに、作品の立て付けの弱さが残念だ。

2023年、監督行定勲。この監督は、甘さのある物語を手掛けたら追随を許さない。少し勝手が違ったか。

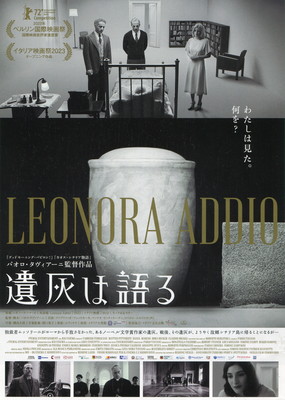

遺灰が引き起こす騒動の背後にイタリアの戦後史~映画「遺灰は語る」 [映画時評]

遺灰が引き起こす騒動の背後にイタリアの戦後史

~映画「遺灰は語る」

「虎は死して皮を留め 人は死して名を残す」(十訓抄)という。その通りだが、人は普通の社会に住む限り、もう一つ残すものがある。遺灰(遺骨)である。死後、遺灰がもたらした騒動を、畏敬を込めて描いた。

ルイジ・ピランデッロはイタリアの小説家、脚本家、詩人。1934年にノーベル文学賞受賞。1936年12月に69歳で死去した。そのころのイタリアはエチオピアを併合した直後で、ムッソリーニが頂点にあった。当然ながら、ノーベル賞作家の死の政治利用をたくらむ。「黒シャツ党」による葬儀を提案したが実現しなかった。死者が、生地シチリアに戻ることを遺言として残したからだ。

結局、遺灰は10年間ローマに置かれ、大戦が終わってシチリアに戻る。映画の前半は、シチリアへの旅に割かれる。米軍機で運ばれる予定だったが、同乗者が降りたため取りやめに。やむなく列車で運ぶが、いつの間にか行方不明。さんざん探した末に、暇つぶしのポーカーの台になっていた。

シチリアに着いた遺灰は、彫刻家が15年かけて彫り込んだ岩石群に安置される。騒動が終わり、死者は永遠の眠りにつく。だが、ピランデッロの遺言はまだあった。「遺灰は海にまいてくれ」。キリスト教では許されないらしい。そこで遺灰の一部だけがシチリアの海にまかれた。

後半は、ピランデッロの最後の短編小説「釘」を映像化した。オマージュである。イタリアからアメリカに移住して6年の少年の「さだめ」としての殺意。不条理劇といえる。レストランで働く少年は休み時、広場で少女のいさかいに遭遇する。荷車が通った後に20㌢ほどの釘。少年は少女の頭を刺す。取り調べの大人に「さだめだった」と答え、困惑させる。

パオロ・タヴィアーニ監督。全編、ストーリーはあるようでない。ただ、それぞれのシーンはイタリアの風土を取り込んで美しい。この作品に限らないが、イタリア語は映画向きだと思う。前半はほぼモノクロでシャープな美しさが際立つ。「釘」はカラー。

わずか90分だが、遺灰の数奇な運命を描く中でイタリアの戦中、戦後の歴史が浮かび上がる。

2022年、イタリア。

敗者や弱者への優しい視線~濫読日記 [濫読日記]

敗者や弱者への優しい視線~濫読日記

キネマ旬報に連載の「映画を見ればわかること」2017―2022年掲載分を中心にまとめた。同欄から6冊目の単行本化という。

川本三郎の映画評論は読んでいて心地いい。理由は二つある。一つは「あとがき」にある「作品の良し悪しを論じない。よかった映画についてだけ書く」姿勢。「評論とは、読者に感動を数倍にして再体験してもらうものではないか」という信念からきている。読み手は余計な悪罵や批判を目にすることがない。映画の「良さ」を純粋に再体験できる。もう一つは、極私的なことだが、川本と共通の感性土壌を感じることからくる「心地よさ」である。好きな作品が似ていたりする。しかし、視線がまったく同じかといえば、そうではないようだ。プロとアマの差であろう。違いは深さであったり、広がりであったりする。それを知ることもまた「心地いい」。

松本清張「砂の器」では、原作と映画の違いについて鮮やかに分析(既に知られていることかもしれないが)、参考になった。活字と映像というメディアの差異とともに、松本清張と野村芳太郎というクリエイターとしての感覚の違いが背景にあるように思われる。

原作では昭和30年代半ばに登場した「ヌーボー・グループ」(「若い日本の会」がモデル)の一員として音楽家・和賀英良を描くが、映画は一切をカットした。その結果、加藤剛が演じる和賀は野心にあふれた文化人ではなく、出生に秘密を持つ悲しい男になった。もう一つ、原作で数行の父子の旅が映画で後半のクライマックスになり、和賀の演奏会と捜査会議をかぶせ、同時進行にした。悲惨な過去を持ちながら栄光をつかみかけた男に捜査の手が迫る。その構図を見事に映像で見せた。試写を見た清張は「小説では絶対に表現することができない」「この作品は原作を越えた」と絶賛したという。

読む我々にとって、この文章は感動の再体験である。

「ドライブ・マイ・カー」も、切り口の鮮やかさに舌を巻いた。「チェーホフの劇が静劇といわれるのはよく知られている」で始まり「人の心の動きの静劇」をみていく。

妻に死なれた男は、ある地方で演出の仕事を請け負う。その間、ドライバーとして雇われた女。二人の「静劇」が進む。一方で男はチェーホフを多言語演劇で上演しようとする。日本語、北京語、韓国語。手話も加わる。最初はぎこちなかった本読みが次第にならされ、なじんでいく。これもまた「静劇」。

男と女の「静劇」はどのように進んだか。二人の車内での位置に注目する。当初は運転席と後部座席。北韓道の女の生家に向かう旅では運転席と助手席。生家の焼け跡の前では向かい合い、互いの悲しみを語る。二人の位置から「静劇」を読み解く。鮮やかだ。

「三度目の殺人」は、役所広司と福山雅治の息詰まる法廷ドラマ、ダイアローグだと思っていた(おそらくこれが普通の見方であろう)。

川本はそこには触れず、風景論を切り口にする。役所演じる殺人犯が死体に火を放つ場所は多摩川の川崎側の河川敷らしい。格差社会で追い詰められ、行き場を失った者たちが行き着く場所。

福山演じる弁護士は最初の犯行の地、留萌を訪れる。過疎化のあおりで留萌本線は廃線の道をたどっている。こうした街で殺人を犯し、出所後に河川敷に流れ着いた男。二つの地をつなぐ底辺の風景。私には思いつかない視点だった。

川本は「シェーン」を「優しい西部劇」という。第二次大戦に従軍した監督のジョージ・スティーヴンスが帰国後、ジョン・ウェインが「ギターを弾くように気楽に銃を撃つ」シーンに違和感を持ったという。そこから女性や子供の心情に思いをはせる「優しさ」を西部劇に取り込んだ。

川本はいつもスクリーンに敗者や弱者の悲しみを見る。それらを浮き彫りにして読み手に感動を伝える。70代後半に達したというが、もっと映画評論を読ませてほしい。心からそう思う。

キネマ旬報社、3300円。

- 作者: 川本三郎

- 出版社/メーカー: キネマ旬報社

- 発売日: 2023/01/31

- メディア: 単行本

創作意欲はどこから生まれるか~映画「小説家の映画」 [映画時評]

創作意欲はどこから生まれるか~映画「小説家の映画」

小説であろうと映画であろうと、創作意欲は人のつながりの中でかきたてられる。そういっている。例えば、詩人(小説家の古い飲み友達だった)と「物語の力を信じるか」が議論になり、小説家は否定する。「映画をつくる」話なのに、製作過程は出てこない。とりとめのない会話と人のつながりをモノクロ画面で見せる。監督の意思が感じられる。

ラスト近くで出来上がった短編が流れる。一部カラー。ストーリーは見当たらず、ただ女優の表情だけが印象的。この後、試写を見て戸惑う女優の表情が映し出される。

監督は「逃げた女」など多数の話題作を持つホン・サンス。小説家ジュニにイ・ヘヨン。女優ギルスにキム・ミニ。私生活に目を転じると、ホン・サンスは離婚訴訟の末に敗訴、キム・ミニとの不倫関係を解消できずにいる。国内はともかく、海外では夫婦として振る舞っている。

この微妙な関係が作品に影を落としている。作中の映画も、ストーリー上は女優の夫の甥が撮影担当だが、ホン・サンス自身が撮っているようだ。そのためか、女優は自然でいい表情をしている(公園で小説家が見かけた時とは随分違う)。この表情は二人の関係が引き出したのではないか。

シンプルで抑揚がない。読み方は10人が10人違う。そんな作品である。冒頭の口論シーンを除いて、韓国映画には珍しく感情が表に出ていない。映画というより私小説を読んでいるようだ。モノクロを基調にしたのも、そうした味わいを計算してのことだろう。

2022年、韓国。