足し算をするか引き算をするか~映画「オッペンハイマー」 [映画時評]

足し算をするか引き算をするか

~映画「オッペンハイマー」

オッペンハイマー。核物理学の先端を行き、同時に文明論者としても知られた。女性好きの私生活も一風変わっていたという。この特異なキャラクターが映画化された。公開とともに、さまざまな観点から賛否両論が渦巻いた。なぜか。第二次大戦中、米国「マンハッタン計画」を率いて原子爆弾を完成させた。20世紀は二つの大戦を経て「戦争の世紀」と呼ばれたが、オッペンハイマーの「仕事」は、さらに戦争のかたちを変え「核の時代」の始まりを告げた。一人の科学者の栄光と葛藤、内面の物語にとどまらず多様な読み方、解釈のもとに語られたのは、こうした「悪魔の仕事」の側面を持ったからだった。

広島の試写会では、元広島市長の平岡敬、詩人で米国社会に独自の批評眼を持つアーサー・ビナード、映像作家でノンフィクションライターの森達也の3氏がコメントした。平岡氏は被爆地の惨状がほとんど描かれていない、ビナード氏はインサイダーの視点から見た核開発の残酷な流れ、森氏は間接話法として読み取るものがある、とポイントを語った(3月14日付朝日新聞、中国新聞記事による)。

広島、長崎で何があったかはスルーされ、米国側の視点でのみ「原爆」が語られている、とする声は、被爆地で多かったように思う。しかし、あえて言えば、どこまで惨状に触れたら被爆者の納得する作品になっただろうか。そもそも一人の科学者の煩悶と核の恐怖と、どちらが重く大きなテーマなのか。それは被爆者(日本人だけではない)が語るしかないのではないか。

そうであれば、3世紀にわたる核物理学の集大成を現実的な形にしたいという野心と、非人道的な兵器を使うべきではないという良心とのはざまでもがく姿など卑小といえる。そこにビナード氏が言う「インサイダーの視点(の限界)」、森氏が言う「間接話法」という定義づけの根拠を見ることができる。

小津安二郎の手法に「最も言いたいことは映像にしない」というのがある。老夫婦が上京する物語では汽車に乗るシーンがなく、老教授が娘を嫁がせる映画では結婚式のシーンがない。クリストファー・ノーラン監督も同じ手法を使ったのではないか。「科学者の葛藤」は遠眼鏡のようなもので、その先に広島・長崎に始まる「核の時代」の恐ろしさが見えるのではないか。

オッペンハイマーは「核の時代」との向き合い方について、科学者と政治家のそれを明確に分けた。では、政治家はどう対応すべきだったか。求めたのは原爆製造技術の公開と共有であり、その先に原爆不使用につながる国際的取り決めの実現だった。しかしトルーマン、アイゼンハワーという凡庸な大統領と、スターリンという独裁的一国主義者が支配する世界では、マッカーシー旋風のもと保安委員会の聴聞に神経をすり減らすばかりだった。

「核エネルギー言説の戦後史」(2012年、人文書院)など、有用な著作を残す山本昭宏・神戸外大准教授が、この映画について以下の指摘をしている。

――この映画は、広島・長崎の惨状と被爆者と周囲の人びとの長きにわたる苦しみを、私たち自身で補って理解するための余地をあえて残している。従って、この映画は映画館だけで終わらない(4月13日付中国新聞)。

ナチスとの開発競争に勝った米国が、戦争遂行能力がないことが明らかだった日本の都市に、なお二つの原爆を落とす必要があったのか。ロスアラモスの核実験場をネイティブアメリカンから収奪し、度重なる核実験の末に深刻な放射能汚染をもたらしたことへの痛みは感じないのか―。

そうしたことを思いつつ、ないものを指摘するより、補助線を引いてなにを読み取れるかを考える。そうした映画にも思える。残された余白部分に、あなたなら足し算をするか、引き算をするか。

映画には多くの人物が登場するが、ほとんど説明がない。原作(早川書房)は必読。

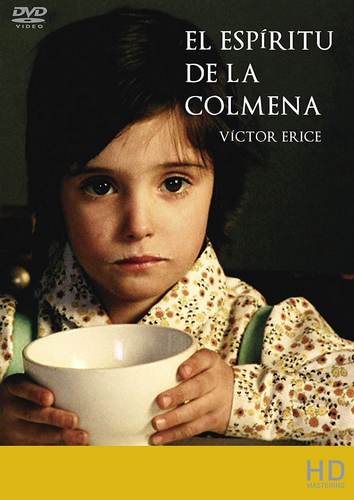

時代の閉塞感と映像美~映画「ミツバチのささやき」 [映画時評]

時代の閉塞感と映像美~

映画「ミツバチのささやき」

「瞳をとじて」のビクトル・エリセ監督デビュー作。作られたのは1973年だが日本公開は85年。実はこの製作年が意味を持つ。「瞳をとじて」と同様、いやそれ以上にスペイン内戦が絡むからだ。

物語の舞台は1940年、カスティーリャ地方の小さな村(ちなみに「瞳をとじて」は47年)。スペイン内戦は、36年のフランコ政権発足に始まり39年の人民戦線=共和派敗北で幕を閉じた。内戦直後の閉塞感漂う時代が背景にある。フランコ体制は75年まで続き、映画はこの体制下で作られた。

主人公の少女アナ(アナ・トレント)は姉イザベル(イザベル・テリェリア)、養蜂業を営む父フェルディナンド(フェルナンド・フェルナン・ゴメス)、母テレサ(テレサ・ヒンペラ)と暮らす。村にある日、映画の興行が来た。姉妹が興味津々で観たのは「フランケンシュタイン」だった。フランケンが少女と遭遇し、結局は殺してしまう。「なぜ殺したの?」とアナが姉に問いかける。イザベルは「本当は殺してないの」と答える。現実とファンタジーの区別がつく姉に対して、妹は境界線が見えていない。フランケンという怪物が生み出す恐怖への言い知れぬ感情(遠ざけたくも、近づいてみたくもあり)を、素朴に抱いている。これが、その後の基調低音になる。

鉄道のレールに耳を当て、列車の接近を実感するシーン。姉妹のそばを、轟音を立てて鉄の塊が過ぎていく。これも、恐怖とともにどうしようもなく無慈悲な存在を思わせる。

姉妹は村の外れの野小屋で遊んでいた。そこへ、列車から飛び降りた一人の男が潜む。アナが偶然会う。彼女にはもう一人の「フランケン」だった。男はフェルディナンドと会うことを望んだが、深夜銃撃され命を落とす。このシーンはロングで撮られている。

時代から、男は人民戦線派の兵士と思われる。捕虜の身だったが脱走してきたのか。フェルディナンドもかつて人民戦線にいたのか。冒頭、テレサが手紙を書くシーン。回想の中、戦地へ向かう兵士を駅頭で見送る。家族か恋人かわからないが、彼女も人民戦線の側にシンパシーを抱いているようだ。フェルディナンドは仕事柄、蜂の巣を扱うが、一匹の女王蜂を戴く動きはフランコ政権下のファッショ体制そのものに見える。

フェルディナンドは夜毎に蜂の生態のレポートを書いている。巣づくりについて「悲しみと恐怖があった」と書き、思い直して取り消すシーンがある。これも、強権体制下の自己検閲に見えてくる。

セリフは極端に少ない。「精霊」を追う少女の視線の先に、詩編のように美しい映像が流れる。狩野良規はこの映画について「モチーフでエピソードをつないでいる作品」としたうえで、そのモチーフは「アナが漠然と〝死〟を感じ取り、兵士の死でそれを実感する物語」とする【注】。背景に、内戦で疲弊した大人たちと、内戦後を見つめるアナという構図がある。ちなみにビクトル・エリセ監督は内戦が終わった直後の1940年生まれ。フランコ体制下の閉塞感と映像美。体制批判の刃を巧妙な技巧で隠したこんな映画、いつか見た…。スターリン体制下のポーランドで体制批判を試みたアンジェイ・ワイダ監督の「灰とダイヤモンド」を連想させる。原題「El espíritu de la colmena」(蜂の巣の精霊)。

【注】「ヨーロッパを知る50の映画」(国書刊行会)

結局、真実は分からない~映画「落下の解剖学」 [映画時評]

結局、真実は分からない~映画「落下の解剖学」

フランスの山小屋に住む作家夫婦の日常に「事件」は起きた。最上階から夫が転落死。事故か殺人か、それとも自殺か。検察は、妻を殺人罪で起訴した。

映画は2時間半、やや長めで大部分は法廷劇。しかし、退屈する暇がないほどドラマは緻密、重厚に展開する。どこの家庭にもある嘘と秘密が明らかになっていく。

ドイツ生まれの妻サンドラ(ザンドラ・ヒュラー)はベストセラー作家。「事件」の時もインタビューを受けていた。最中に大音響で音楽を流したのがフランス生まれの夫ヴァンサン(スワン・アルロー)。インタビュアーを見送った後、遺体を見つけたのは視覚障害を持つ息子ダニエル(ミロ・マシャド・グラネール)だった。サンドラは自殺か事故を主張したが、検察は殺人罪で起訴した。夫婦は前日に口論をしており、夫が録音したUSBが捜査過程で押収されていた。

殺人を否定するサンドラに、弁護士が「重要なのはそこではなく、どう思われるかだ」と答えるシーンがあったが、この言葉がすべてを言い表している。小説家として売れている妻に、売れない夫は引け目を感じていた。そのことが夫婦の関係を壊していた。息子の視覚障害も、ある事故が原因で、わだかまりを残していた。そんな秘密が、再生された音声で明らかになった。法廷で、それらはどう見えるか。しかし、殺人を証明する決定的な証拠はない。そんな折り、アスピリンを使ってある実験をした息子の証言が、裁判の行方を決定づけた―。

もちろん、裁判なので判決は出る。一定の結論は下されるが、見ているものがそれで心理的決着を得られるかといえばそうではなく、心象はモヤモヤである。現実の世界で結局、私たちは真実を獲得できず「真実に見えるもの」を手にするだけ、そう言っている。

古くて恐縮だが、大岡昇平の原作を映画化した「事件」(1978)をほうふつとさせる。殺人か自殺か、法廷では結論が下されるが真実は分からない、こんなことだったと記憶するが「落下の解剖学」も、言っていることは似ている。

2023年、フランス。監督ジュスティーヌ・トリエ。

老人と少女の寡黙な旅~映画「葬送のカーネーション」 [映画時評]

老人と少女の寡黙な旅~映画

「葬送のカーネーション」

トルコ南東部。老人と少女が黙々と歩く。あたりは荒涼とした冬景色。遠く雷鳴が響く。こんなシーンが延々と続く。時折、付近の住民の好意で車やトラクターに乗る。洞窟を見つけ、雨をしのぐ。棺桶を引きずっていた。老人はトルコ語を話せないが、少女は少し分かる。住民との会話や二人のやり取りの中で、最小限のことが分かってくる。

少女の名はハリメ(シャム・セリフ・ゼイダン)。老人はムサ(デミル・パルスジャン)、祖父である。ハリメは隣国の内戦で両親を失った。トルコで難民生活を送るうち、ムサの妻も亡くなった。故郷に埋めてほしいという願いをかなえるため、二人は棺桶とともに国境に向かっていた。

隣国とは、おそらくシリアであろう。しかし、そんな説明はない。原野を、老人と少女が歩く。

テオ・アンゲロプロスの作品に「霧の中の風景」(1988)があった。アテネの幼い姉弟がドイツにいる父に会うため、バルカン半島を旅する。詩を思わせる幻想的な風景が印象的だった。「葬送の…」の映像は、絵画的であるが荒々しい。最近では「コットンテール」が、亡き妻の願いをかなえるため英国を旅する。「葬送の…」に似た設定だが、同行する家族との関係は修復され、見るものに温かみを覚えさせる。「葬送の…」にそれはない。ただ荒涼としている。

二人はついに国境に着く。遺体は発見され埋葬される。少女が描いた似顔絵と赤いカーネーションが添えられる。老人は国境を越え故国に戻るが、内戦の記憶がいえない少女は、国境を越えることができない。

痛ましい結末が、紛争の絶えない地域の民の悲惨を伝える。ハリウッドなら、背景にある国際情勢を含めてさんざん「説明」を費やすが、そんなものはない。痛みを痛みとして寡黙に提示する。少女の怯えて刺すようなまなざしが記憶に残る。

監督ベキル・ビュルビュル。2022年、トルコ・ベルギー合作。

監督はあるインタビューで小津安二郎への敬意を語っていたが、この作品にも、小津らしい「行間の語り」がある。

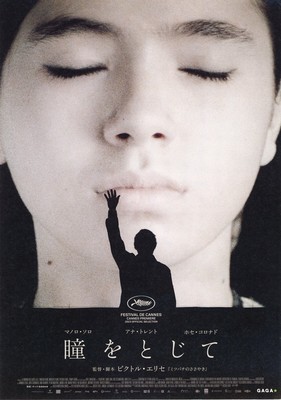

「記憶」を巡るスリリングな展開~映画「瞳をとじて」 [映画時評]

「記憶」を巡るスリリングな展開~映画「瞳をとじて」

生涯に長編4本という超寡作なスペインの映画監督ビクトル・エリセの、31年ぶりの最近作。「ミツバチのささやき」は秀作らしいが、残念ながら見ていない。したがって他作品との比較で立体的な批評ができないのは残念だ。

「瞳をとじて」は映像にこだわった作品である。冒頭と末尾に未完の映画のシークエンスが入る。中央部分に現代の物語。エリセは自身の「NOTE」(公式サイト)で「記憶とアイデンティティの物語が進行する」という。もう一つ「映画の二つのスタイルが交錯する」とも。「一つは幻想を生み出すクラシックなスタイル。もう一つは現実によって満たされた現代的なスタイル」。

始まりは、幻想のシーン。1947年秋、パリ郊外。「悲しみの王」と呼ばれる老人が住む館を、精悍な顔つきの男=俳優名フリオ・アレナス(ホセ・コロナド)=が訪れる。老人は、中国に住む娘チャオ・シュー(ベネシア・フランスコ)を捜してほしいと依頼する。ためらいながらも引き受け、館を出た男。やり取りの中で、男はスペイン内戦に参加、共和派=人民戦線の側でフランコ政権と戦ったことが明かされ、謎めいた影が漂う。

ここまで映画の一場面。撮られたのは1990年。以来、フリオの足取りは消えた。時は過ぎ、2012年のマドリード。この映画の監督だったミゲル・ガライ(マノロ・ソロ)は、作家活動で身を立てる。テレビ局から「未解決事件」のインタビュー依頼が来た。ミゲルはフリオの娘アナ・アレナス(アナ・トレント)と、フリオと共通の恋人だったロラ・サン・ロマン(ソレダ・ビジャミル)に了解を取り、失踪直前の映画「別れのまなざし」のフィルムを番組に提供する。

放映を見なかったミゲルに、ある連絡が届く。フリオに似た男が高齢者施設にいるという。失踪直後に海岸で靴が見つかり投身説が流れたが、その現場近くという。ミゲルは施設に泊まり込み確かめようとするが、ガルデルと呼ばれる男は記憶を失っていた。手を尽くすが記憶は戻らず、ミゲルはあの映画のフィルムを見せようと思い立つ。

テレビ局に提供したのは冒頭部分だった。撮影仲間だったマックス・ロカ(マリオ・バルト)に頼みこみ、取り寄せた最後のシーンでは、フリオがチャオ・シューを連れ「悲しみの王」に会わせていた。そのシーンを見たフリオは、そっと目を閉じた―。

波乱万丈ではない。男は記憶を取り戻したのかも、見るものに任される。ミゲルはなぜ映画作りをやめたのか、その後どう暮らしたのか。スペイン内戦は、物語にどう絡むのか。一切説明はない。そうでありながら物語はスリリングに進む。エリセのいう「記憶とアイデンティティ」とは何か。記憶はフリオにまつわると理解できる。では、アイデンティティは。ミゲルの20年か。それとも―。際限のない思索を迫る作品である。そして、映像にこだわり映像の力を信じた作品。冒頭のエリセの言葉に即していえば、映像が幻想を生み出す作品だ。

2023年、スペイン。

「具だくさん」のわりに~映画「52ヘルツのクジラたち」 [映画時評]

「具だくさん」のわりに~映画「52ヘルツのクジラたち」

クジラには、52ヘルツという通常でない高周波の鳴き声を出すものもいるらしい。鳴き声は周囲に聞き取れず「世界一孤独なクジラ」と呼ばれる。このエピソードが、タイトルの下敷きになっている。

三島貴湖(杉咲花)は、ある港町で人生の再出発を目指していた。そこで一人の少年(桑名桃李)に出会う。母親に虐待され、心を閉じていた。貴湖も母親に虐待され、義父の介護を押し付けられ精神の限界を感じ、生死の境をさまよった。助けてくれたのは親友の牧岡美晴(小野花梨)。そのとき同行した岡田安吾(志尊淳)が母親から引き離してくれ、貴湖は自立の道を歩み始めた。

働いていた工場でトラブルに巻き込まれた貴湖は、経営者の息子で専務の新名主税(宮沢氷魚)と知り合う。親密になり、結婚を夢見た貴湖だったが、暗転する。新名には婚約相手がおり、貴湖との関係を密告したものがいた。安吾だった。

安吾は、ひそかに愛情を抱いていた貴湖に対して、一線を越えようとしなかった。一方で新名には嫉妬めいた手紙を送りつけた。なぜか。安吾はトランスジェンダーで戸籍上は女性だったのだ。愛人としての生活を求めた新名に、貴湖は台所にあった包丁を向けた―。

物語にはあらゆる不幸の形が盛り込まれ、最後には「トランスジェンダー」という仕掛けまで登場する。主人公・貴湖の人生は上がったり下がったり、エレベーターのよう。それなのに感動がわいてこない。なぜだろう。

第一に、「不幸の形」が類型的であること。母親の再婚相手に虐待され、介護を押しつけられる。精神に異常をきたすほどのことならさっさと逃げればよいのに「家に縛られている」という意識。いつの時代なのか。若い母が再婚し、少年が邪魔者扱いされる構図も、昨今のニュースで見せつけられている。

第二に、登場する人物の「彫り」の浅さである。トランスジェンダーである安吾がそのことを貴湖に告げられず、密告の手紙を書くというのも短絡的だ。相手の女性に何らかの思いがあるなら、もう少し打開策を考えるだろう。会社の跡取り息子が愛人を囲みたがった、というのも単純な構図。真相がわかるまで二人は明るくまじめな(そして全うな)人間としか描かれておらず(そういえば安吾が自室で脇腹に注射するシーンがあったが、あれは男性ホルモンだったんですね)、そのことが後の展開に唐突感をもたらしている。

第三に結論への疑義。貴湖は最終的に少年と暮らす選択をするが、それは少年にとって幸福なことなのか。

以上のような弱さが重なって物語のリアリティを失わせている。「具だくさん」なのに、それがいちいち胃袋に入って消化されない、つまり満腹感を伴わない作品だった。

2024年、監督成島出。町田そのこの原作は2021年本屋大賞。

さりげなく描く家族の再生~映画「コットンテール」 [映画時評]

さりげなく描く家族の再生~映画「コットンテール」

老境に差し掛かり妻・明子(木村多江)に先立たれた文学者・大島兼三郎(リリー・フランキー)は、彼女が言い遺した望みを果たそうと英国を旅する。愛した北西部の湖沼地帯ウィンダミアに遺灰をまいてほしいというものだった。永年、疎遠だった息子・慧(錦戸亮)と妻さつき(高梨臨)、4歳の娘エミも同行する。

若年性アルツハイマーだった妻は苦しみながら死んでいった。そのことへの慚愧、十分な介護をしてやれなかったという悔い、それらが折り重なり生まれる孤独感。旅の中でそうした感情と向き合いながら、慧との関係を誠実に修復しようとする兼三郎。

英国内では道に迷い、住民の家に寄宿する。彼らの善意がありがたい。そうしたエピソードを織り込み、ロードムービー仕立てでドラマが進行する。

リリー・フランキーは複雑で繊細な心理を表現。小説の行間を読んでいる味わいだ。脇で支える木村、錦戸も好演。

タイトル「コットンテール」はピーターラビットの童話から。明子が幼少のころ訪れた「ピーターラビット」の舞台ウィンダミアに散骨を願ったという設定に由来する。日本的にいえば「幸せを運ぶウサギ」。果たして、妻(母)を亡くした一家の再生の行方は―。

さりげなく、優しく、心温まるドラマ。老いとは、愛とは、家族とは何かをあらためて考えさせてくれる。リリー・フランキーの存在感が際立っており、彼でなければ成り立たない作品だろう。

2023年、日英合作。監督パトリック・ディキンソン。

結末、すっきりしない~映画「罪と悪」 [映画時評]

結末、すっきりしない~映画「罪と悪」

ある地方都市。3人の少年が思いもつかぬことで殺人を犯す。一人が罪をかぶる。22年後、秘密を抱えたまま3人は再会する―。この設定は、とても魅力的だ。しかし、観終わった感想は「なんだか、すっきりしない」。なぜだろう。

春と晃と朔は中学のサッカー部員だった。試合の日、もう一人の部員・正樹は来なかった。翌日、河原で正樹の遺体が発見された。一方でもう一つの事件が起きていた。老人が殺され、住んでいた作業小屋が放火された。春が逮捕された。

22年後。春は少年院を出て建築会社を経営。街の不良少年を束ねていた。晃は父親と同じ警察官に。朔は引きこもりの兄・直哉の面倒を見ながら農業を継いだ。そんなおり、春のもとにいた小林大和が殺された。遺体の状況は、正樹のときに似ていた。遺品の中に、正樹の財布があったことから、二つの事件は結びつくかに思えた。春は正樹が殺される直前、その財布を直哉に託していたことを思い出した。直哉の部屋に向かうと既に自殺、正樹殺害の凶器と思われる石が見つかったことで直哉が犯人とされ、被疑者死亡で二つの事件は解決したかに思われた。

3人は夏祭りの夜、再会する。そこで思わぬ真相が明らかになる。老人を率先して殺したのは朔だった。なぜか。問い詰められて事件直前、朔と正樹は老人から性的暴行を受けたことが明らかに。そのことを春に漏らしたと邪推した朔が、正樹を殺したのだった。さらに春の口封じのため、小林少年を殺害、罪を着せようとしていたのだった。

ここに書いたのはストーリーの幹部分だが、それでもかなり込み入っている。春が受けた家庭内暴力、晃の父や上司佐藤(椎名桔平)の腐敗ぶり、地域の暴力団のトップに君臨する白山會会長・笠原(佐藤浩市)の存在などが背景として描かれる。罪をかぶるものと本当の悪は違うと言っており、タイトルにつながる。

あらためて俯瞰すると、枝葉が多く幹の部分が浮き立っていない。もう一つ、第一の殺人は腹に落ちるが、第二の殺人はそうならない。少年時代の性的暴行被害を隠し通すため、何の関係もない少年を殺すだろうか。さらに、第一の殺人の被害者の財布を22年間、持ち続けるだろうか。こうした疑問がぬぐい切れないことが冒頭の「すっきりしない」感につながっている。春に罪を着せるため行った小林少年殺しの容疑が、春に向かわず直哉に向かったという流れも頭を混乱させる。

2024年製作。井筒和幸監督らの助監督を務めた齊藤勇起の監督デビュー作。

ドタバタに終わらない深さ~映画「女優は泣かない」 [映画時評]

ドタバタに終わらない深さ~映画「女優は泣かない」

不倫スキャンダルを報じられ、一時期干された園田梨枝(蓮佛美沙子)は再起を期して故郷・熊本に10年ぶり帰ってきた。空港で待つのはテレビ局AD瀬野咲(伊藤万理華)だった。ドラマ部への配転を望む彼女には意に添わぬ仕事だった。

帰郷した女優の密着ドキュメンタリーを撮る。これが上司の命だった。ところが、ドラマ志向が強い咲はシーンごとのセリフまで脚本に書き込む。「やらせでは」と梨枝は反発し戸惑う。父・園田康夫(升毅)と喧嘩同然で東京へ出た梨枝は、この帰郷も実家に知らせずにいた。

こうして、崖っぷちに立つ二人のドタバタ劇が始まった。二つの摩擦が絡み合って火花を散らす。一つは撮影を巡る、もう一つは家族との。前者は、表面上は派手だがそれほど重くはない。論理の問題だからだ。後者は地味だが重く複雑である。情が絡むからだ。

父はがんに侵され、寝たきり状態だった。母の法事にも出なかった梨枝に家族は怒りの目を向ける。姉の飯塚真希(三倉茉奈)に「家族と仕事と、どっちをとるの?」と問われ「仕事」と答える梨枝。一方で高校の同級生・猿渡拓郎(上川周作)の運転するタクシーで「仕事をやめようかな」と弱音も。拓郎は「この町のヒロインなんだから、俺たちの前ではカッコつけてよ」と励ます。

このやり取りは、深い。古くからの土着を生きるか関係の絶対性を生きるか、に似ている。土着の思想に足元をすくわれ回帰した例は「転向」と呼ばれた。この作品でも、梨枝が「お姉さんは手の届く世界でしか生きてこなかったから、分からないのよ」と愚痴るシーンがある。大情況か小情況か、無限責任か有限責任か、と言い換えられるかもしれない。

父・康夫の臨終に、梨枝は駆けつける。そこで一つの仕掛けを、咲に頼む。タイトルに絡む、鮮やかな回収劇がラストを飾る―。

2023年製作。CMディレクターやテレビドラマ監督をやってきた有働佳史の初の長編映画。自身の故郷を舞台にした。

「ポスト戦後」映画の予感~映画「ゴジラ-1.0」 [映画時評]

「ポスト戦後」映画の予感~映画「ゴジラ-1.0」

映画「ゴジラ」第一作は1954年秋に公開された。以来30作目が「ゴジラ-1.0」である。直近の「シン・ゴジラ」から7年ぶりになる。

オリジナルはビキニ環礁で第五福竜丸が被曝したブラボー作戦(水爆実験)直後に公開、核実験の影が色濃く出た。この年、朝鮮半島では中国・北朝鮮と米国・韓国の戦火がやまず、米ソの緊張も極度に高まった。こうした時代背景のもと作られた「ゴジラ」は核と戦争の恐怖に支配されざるをえなかった。映画評論家・川本三郎も「今ひとたびの日本戦争映画」(岩波現代文庫)で「『怪獣映画』であるよりも『戦争映画』である」「さらにいえば『戦争』というより『戦災』『戦禍』の映画なのだ」と「ゴジラ映画の『暗さ』」の理由を解き明かした。

「ゴジラ」が、9年前の敗戦の「記憶」と深くつながっていたとする向きは多い。川本もオリジナルのラスト、ゴジラが太平洋に沈むシーンに戦艦大和や戦没兵士らの姿を重ね、講和条約後、再武装に踏み出そうとする日本への、怒りの警鐘とする。だからこそゴジラに、人々は恐怖したのだという。川本はさらに、ゴジラが皇居を攻撃しなかったことに戦後も続く天皇制の呪縛をみたが、民俗学者の赤坂憲雄は三島由紀夫の「英霊の声」を引き、異論を述べている。英霊はこういっているという。

――われらは裏切られた者たちの霊だ。

二・二六事件で、そして戦後の人間宣言で。「などてすめろぎは人間(ひと)となりたまひし」-。人間になってしまった天皇の住まうところなど攻撃・破壊の価値はない。こういっているという(「ゴジラとナウシカ」(イーストプレス刊)から)。

そろそろ「-1.0」に移らなければならない。この作品の特徴は二つある。①ゴジラ出現のタイミング。オリジナルが核時代を告げる中で生まれたのに対し、戦争末期の1945年に日本兵に敵対する形で現れる。②川本が指摘した未来への「暗さ」がないこと。これは①と微妙に絡む。ゴジラが戦時に出現したことで、戦後(思想)とゴジラはパラレルの関係になった。オリジナルでは日本の戦後と対峙する形で存在したゴジラが「-1.0」では日本の未来を切り開こうとする力と対峙する形で描かれる。構図は単純化され、川本がいう戦後思想の「暗さ」が介在する余地がない。

敷島浩一少尉(神木隆之介)は戦争末期、ゼロ戦で特攻に出撃するが、死への恐怖を克服できず大戸島(オリジナルで、ゴジラが最初に現れた島と同名)に着陸する。待機の整備兵数人に故障を告げるが機体は正常で、橘宗作(青木崇高)らから作戦離脱を疑われる。そこへ海底からゴジラが現れ、整備兵ら大半が死亡する。

戦争が終わり、敷島は特攻崩れとして東京に戻る。自宅は跡形もなく、近所の太田澄子(安藤サクラ)から母の死を告げられる。焼け跡闇市を彷徨するうち大石典子(浜辺美波)と出会う。身寄りのない乳飲み子明子を連れていた。

このあたりの描写は興味深い。澄子は敷島を見て、あんたらがしっかりしないからこんなことになったんだと非難する。日本軍は天皇の軍隊で、国民の軍隊ではなかった。こういったシーンは「兵士たちの戦後史」(吉田裕著、岩波現代文庫)にもある。一方の敷島も、一人生き残ったという罪悪感(サバイバーズ・ギルト)に苛まれる。この心理状況を克服するため、自らの戦争を終わらせることを決意する。それが、命を懸けてゴジラと対峙することにつながる。

夜間の来襲=サーチライトの多用(東京大空襲の再現)を印象付けたオリジナルに比べ「-0.1」の東京攻撃は昼間のシーンが多く、空襲=戦禍の印象が薄い。戦争の記憶に頼らず、ゴジラそのものを恐怖の存在として視覚的に際立たせる点にエネルギーが注がれる(それだけ「戦争」の記憶が遠ざかったということか)。

ただ、復員省(海軍省・陸軍省の後継)の命で日本近海の掃海作業を、木製船を使って行ったエピソードは、朝鮮戦争当時に実際にあり死者も出た。このあたり時代の影がのぞく。ここで敷島は元海軍技術士官・野田健司(吉岡秀忠)らと出会う。野田は、オリジナルのオキシジェン・デストロイヤー発明者・芹沢大助の役割を担う。

全体としてみれば、川本が指摘した「暗さ」はなく、敷島は「自らの戦争」に決着をつけ、自由と希望に満ちた未来を切り開く存在として描かれる。このあたり、戦後思想の呪縛から逃れえなかった従来のゴジラ映画と一線を画している。念のため言えば「シン・ゴジラ」は現代を舞台に日本の安全保障に焦点を当てた。潮目が変わったのはこの作品からと思われる。これまでの「ゴジラ」が戦後映画なら、近2作は「ポスト戦後」映画の範疇かもしれない。

2023年.監督は「ALWAYS 三丁目の夕日」の山崎貴。