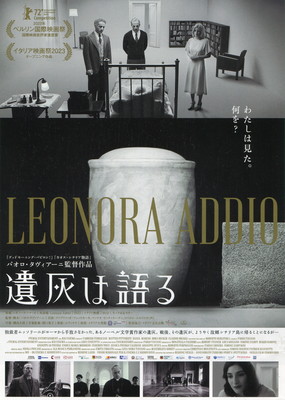

遺灰が引き起こす騒動の背後にイタリアの戦後史~映画「遺灰は語る」 [映画時評]

遺灰が引き起こす騒動の背後にイタリアの戦後史

~映画「遺灰は語る」

「虎は死して皮を留め 人は死して名を残す」(十訓抄)という。その通りだが、人は普通の社会に住む限り、もう一つ残すものがある。遺灰(遺骨)である。死後、遺灰がもたらした騒動を、畏敬を込めて描いた。

ルイジ・ピランデッロはイタリアの小説家、脚本家、詩人。1934年にノーベル文学賞受賞。1936年12月に69歳で死去した。そのころのイタリアはエチオピアを併合した直後で、ムッソリーニが頂点にあった。当然ながら、ノーベル賞作家の死の政治利用をたくらむ。「黒シャツ党」による葬儀を提案したが実現しなかった。死者が、生地シチリアに戻ることを遺言として残したからだ。

結局、遺灰は10年間ローマに置かれ、大戦が終わってシチリアに戻る。映画の前半は、シチリアへの旅に割かれる。米軍機で運ばれる予定だったが、同乗者が降りたため取りやめに。やむなく列車で運ぶが、いつの間にか行方不明。さんざん探した末に、暇つぶしのポーカーの台になっていた。

シチリアに着いた遺灰は、彫刻家が15年かけて彫り込んだ岩石群に安置される。騒動が終わり、死者は永遠の眠りにつく。だが、ピランデッロの遺言はまだあった。「遺灰は海にまいてくれ」。キリスト教では許されないらしい。そこで遺灰の一部だけがシチリアの海にまかれた。

後半は、ピランデッロの最後の短編小説「釘」を映像化した。オマージュである。イタリアからアメリカに移住して6年の少年の「さだめ」としての殺意。不条理劇といえる。レストランで働く少年は休み時、広場で少女のいさかいに遭遇する。荷車が通った後に20㌢ほどの釘。少年は少女の頭を刺す。取り調べの大人に「さだめだった」と答え、困惑させる。

パオロ・タヴィアーニ監督。全編、ストーリーはあるようでない。ただ、それぞれのシーンはイタリアの風土を取り込んで美しい。この作品に限らないが、イタリア語は映画向きだと思う。前半はほぼモノクロでシャープな美しさが際立つ。「釘」はカラー。

わずか90分だが、遺灰の数奇な運命を描く中でイタリアの戦中、戦後の歴史が浮かび上がる。

2022年、イタリア。