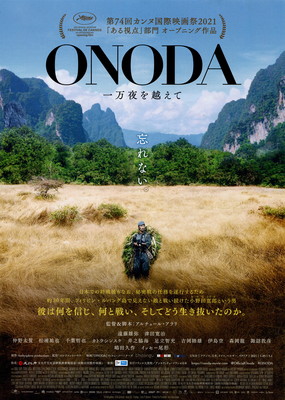

ためらう日本社会~映画「ONODA」 [映画時評]

ためらう日本社会~映画「ONODA」

アジア・太平洋戦争が終わった後もフィリピン・ルバング島のジャングルにひそみ、29年後の1974年3月に日本に帰国した小野田寛郎元陸軍少尉の壮絶な体験を映画化した。フランス・ドイツ・ベルギー・イタリア・日本合作。監督はフランスのアルチュール・アラリ。実は、観おわってもっとも心に引っかかったのは内容よりこの点(製作シフト)だった。なぜ、この映画は日本で作られなかったのだろう。

半世紀も前になるが、当時の社会的反応がどんなものだったか、おぼろげながら覚えている。それは必ずしも幸福な帰還ではなかった。「戦場」を引きずった一人の男を、高度経済成長を遂げた日本社会は、どこかで持て余していた。もっと端的に言えば、帰還という事実がもたらしたミスマッチ=不適合状態の空気が漂っていた。そのためか、彼は1年後にブラジルに旅立った。当時の不適合状態を、日本社会は今も引きずっているのではないか。この辺りの事情は、五十嵐恵邦著「敗戦と戦後のあいだで 遅れて帰りし者たち」(筑摩書房)に詳しい。

小野田元少尉は1944年、陸軍中野学校二俣分校で諜報活動の教育を受けた後、12月にルバング島に派遣された。レイテ海戦の直後、日本の敗色が決定的になったころである。しかし、中野学校で訓練を受けた情報班将校として、玉砕や降伏はありえなかったという。遊撃隊としてジャングルにひそみ、敵の前線をかく乱する。その任務遂行のため29年が費やされた、と帰国後証言する。つまり、帰還まで戦争は終わっていなかった、という主張である。

これを、戦後社会はそのまま受け入れなかった。いくらなんでも、戦争が終わっているかどうか20年以上も分からないものだろうか。まして情報将校としては、ということである。

小野田元少尉は「戦後」に島民を「戦闘行為」として殺害している。その数、10数人とも30人ともいわれる(本人はある対談で「30人」と答えている=「敗戦と戦後のあいだで」から)。ここにも「戦争が終わっていたことを知らなかった」と主張する根拠がある。もし「終戦」を知ったうえで島民を殺害したとすれば、立派な殺人になる。

映画でも登場するが、単身現地に乗り込み帰国を呼び掛けた鈴木紀夫さんに対し「中野学校の教官であった谷口義美少佐の命令があれば山を下りられる」と応じている。この言葉に沿って谷口さんが現地で山下奉文大将の降伏命令と参謀本部別班命令を口頭で伝えた。もちろんこれは、戦後社会に生きているものには何の意味もない。それでもあえて出された命令は完全なフィクションである。

虚構の儀式によって島民殺害は「戦闘行為」として封じ込められた…はずだったが、戦後29年たって「戦場」からの帰還を迎え入れた日本社会(特にメディア)はそうした黙契にほとんど関心を払わなかった。このため、小野田元少尉を見る目は「英雄」から「単なる山賊」までさまざまに別れた。

小野田元少尉の行動をめぐる評価は放置され、今も定まっていないように思う。ここに「小野田」をテーマとする映画を作ることへのためらいの原因がありはしないだろうか。

(論旨の多くは「敗戦と戦後のあいだで」を参考にしました)

- 作者: 五十嵐 惠邦

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2012/09/13

- メディア: 単行本

一人の男のアイデンティティーをめぐる旅~映画「皮膚を売った男」 [映画時評]

一人の男のアイデンティティーをめぐる旅

~映画「皮膚を売った男」

チュニジア、フランス、ベルギー、スウェーデン、ドイツ、カタール、サウジアラビアという珍しい取り合わせの合作。そのためか、中東の戦火の匂いの漂う中、ヨーロッパをさまよう男の実存をめぐる物語という変わったテーマ設定。寓話的な構成で読み方はいろいろありそうだ。

2011年のシリア。サム(ヤヤ・マヘイニ)は恋人アビール(ディア・リアン)にプロポーズ、色よい返事を得てつい電車内で叫んでしまう。「これは革命だ。自由が欲しい」。治安当局の耳に届きサムは拘束される。すきを見て脱出、ベイルートに亡命した。ある美術展で時間つぶしをしていると怪しまれてトラブルに。見ていた芸術家ジェフリー(ケーン・デ・ボーウ)から奇妙な提案を受ける。自由と大金と引き換えに、背中にタトゥーを入れさせてくれという。アビールに会いたい一心でサムは承諾。アビールはそのころ、外交官の夫とともにベルギーに住んでいた。

こうしてサムは、販売額と転売額の3分の1と、国境を自由に行き来できるシェンゲンビザを手に入れた。背中のタトゥーを展示する際は必ず協力することが条件だった。手に入れた大金は1000万ユーロというから、日本円で10億円以上になる。

展示されたサムの背中は各地で大きな反響を呼んだ。サムは一人の人間というより、一つの芸術作品として扱われた。人間性にではなく、背中の皮膚に彫られたタトゥーに価値が認められたからだった。評判を聞き、シリア難民を守る会も訪ねてきた。しかし、サムは人権侵害も搾取もないと取り合わなかった。

たしかに表面上の自由を得て、しかも大金を手にした。しかし、世界はサムを人間としてはみていない。そんな不思議な環境に置かれた。

やがてサムの背中には多額の保険が掛けられ、スイスの投資家に売却された。オークションにかけられ、500万ドルで落札された。サムは究極の美術品になった。ここで彼は一つのパフォーマンスをする。ズボンからスイッチ状のものを取り出し、自爆するふりをしたのだ。会場は大混乱になった。逮捕され裁判で無罪となったサムは、ビザも切れたためシリアに帰ることを決意。離婚したアビールが一緒だった。しかし、背中に高額の美術品を背負って帰国すれば、ISISも見逃してはくれない。そこで打った大芝居とは…。

ざっとこんな話である。シリア、美術品という二つの要因が一人の人間のアイデンティティーをあいまいにしてしまうという物語の設定がなんとも斬新である。

2020年製作。監督・脚本カウテール・ベン・ハニア。チュニジアの監督である。

米国版水俣の闘い~映画「ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男」 [映画時評]

米国版水俣の闘い~映画「ダーク・ウォーターズ

巨大企業が恐れた男」

米国の巨大化学企業「デュポン」が起こした環境汚染にひとり立ち向かう弁護士を描いた。ポリティカルスリラーだが、この手のものになると米国の映画業界はとたんに職人的で堅実な作り手になるところが興味深い。

巨大企業・環境汚染・立ち上がる住民という取り合わせには既視感がある。チッソを相手取った水俣の住民の闘いである。この映画でも、連想させるシーンがいくつかある。

1998年、米オハイオ州シンシナティ。弁護士ロブ・ビロット(マーク・ラファロ)は企業を顧客とする大手事務所に所属していた。ある日、出身地ウェストバージニアから農場を経営するウィルバー・テナント(ビル・キャンプ)がビデオテープをもって訪れた。そこにはどす黒い水が流れる川、原因不明のまま次々と死んで行く牛の様子が映されていた。

ロブはいったん依頼を断るが、仲介者が祖母であることを知り渋々現地パーカーズバーグへ向かう。目撃したのは目を血走らせて狂ったように走り回る牛や犬の姿だった(水俣の猫踊りを連想させる)。

テナントによれば川の水には化学物質が混じり、デュポンの工場から出たという。変死した牛は190頭に及び、解剖すると内臓はいずれも異常な状態にあった。

事務所の上司や同僚たちの忠告をよそに、ロブは原因究明に立ち上がった。デュポンに廃棄物の資料開示を求め、その中に不審な物質を見つけた。PFOSもしくはPFOAでC-8とも表記されていた。容易に分からなかったが、ある化学専門家のアドバイスが手掛かりになった。炭素を鎖状に8個並べた、熱や衝撃に強い物質。戦車のコーティングなど兵器にも使われるが、家庭用ではフライパンのテフロン加工に使用されるという。有機フッ素化合物で人体に悪影響を及ぼすが、廃棄しても分解されることはないという。

闘いは順風満帆とはいかなかった。テナントは「デュポンを訴えた男」と地元紙に報じられ、肩身の狭い思いをする。町にはデュポンから多額のカネが落ちていた。ロブは化学業界の集まりでデュポン社の専属弁護士にPFOAとは何か尋ね、怒鳴りつけられる。見ていた元弁護士の妻との間もぎくしゃくする。公私とも行き詰まる中、賠償金による和解に心を動かすが「カネなどいらん、企業の幹部に罰を」というテナントらの言葉に立ち直る(ここも、水俣を連想させる)。

20年に及んだロブの闘いは実るのか…。

2019年、米国。監督トッド・ヘインズ。この事件では2018年、優れたドキュメンタリー「既知の悪魔(The Devil We Know)」が作られた。

実はこの話、海の向こうのことで日本には関係ない、ではすまない。2019年の気候変動枠組条約締約国会議第9回会合(COP9)でPFOA及び関連物質は製造をやめるべき物質に追加指定された。直後の2020年4月、沖縄・米軍普天間飛行場でPFOSを含む消火剤が基地外に大量に流出する事故が起きた。地位協定の壁のため真相解明は進んでいない。環境省はCOP9決定を受けて規制指針を設けたが法的拘束力はなく実効性は疑問視される。

現代に引きずってはいないか組織的欠陥~濫読日記 [濫読日記]

現代に引きずってはいないか

組織的欠陥~濫読日記

――そもそも軍隊とは、近代的組織、すなわち合理的・階層的官僚制組織の最も代表的なものである。

よく言われるが、軍隊は行政組織である。しかも機能上、最も無駄のない、効率的に動く組織体でなければならない。では、日本軍はそのようなものであったか。

――日本軍には本来の合理的組織となじまない特性があり、それが組織的欠陥となって、大東亜戦争での失敗を招いたと見ることができる。

ここでいう「特性」とは何か。なぜそれは排除されなかったか。その答えが、以後追究される。そのために、日本軍の典型的な失敗例と思われる六つの戦いを取り上げる。①ノモンハン事件②ミッドウェー海戦③ガダルカナル攻防戦④インパール作戦⑤レイテ沖海戦⑥沖縄戦―である。いずれも、今もって謎の多い作戦行動だった。その謎を解き明かすことが、日本軍の組織的欠陥を明るみに出すことになるのではないか。そうした視点で、分析が試みられる。

ノモンハンは、日本軍が機械化された戦争、つまり現代の戦争に初めて遭遇した事例である。そのことの分析と反省はなされたか▽ミッドウェーは、戦う前に相手方に暗号がすべて解読されていたことが致命的だった=情報戦の軽視▽ガダルカナルは、米軍が太平洋の制空権獲得のため戦略的に動いたにもかかわらず日本はそれを見抜けず、少数部隊で対応を図ったことが後あとまで尾を引いた=グランド・デザインの欠如▽インパールは、初めから無謀と思われた作戦が、なぜ立案されるに至ったか。そこに組織的欠陥はなかったか▽レイテでは、栗田艦隊謎の転進があった。背景に、大本営と前線司令官との間の戦略観の違いがあった▽沖縄もまた、大本営と現地司令官の間に戦略をめぐる齟齬があった―。

これらの事例に米軍との組織的違い(上記六つの戦いのうち四つは日本軍対米軍だった)を重ね合わせ、日本軍失敗の原因と背景を抽出していく。

戦略面で見ると、米軍の目的性の明確さに比べ、日本軍は曖昧だった▽米軍の長期的視点に比べ、日本軍はつねに短期志向だった【注2】▽米軍は戦略オプションを常に考慮したが日本軍はオプションなし、つまり不測の事態が起きた時の対応策(コンティンジェンシー・プラン)がなかった▽技術体系は、米軍の標準化志向に対して、日本軍は一点豪華主義=ゼロ戦と大和が代表例=であり、その他は日露戦争当時の兵器に頼った=三八式歩兵銃が典型例。

組織論的には日本軍が人的ネットワークを重視したのに対し、米軍はシステム重視の構造主義だった。そこから生まれる学習法は日本がシングルループなのに対し米軍はダブルループ、評価法も、日本が動機・プロセス重視、米が結果重視だった。

どうしてこのような差が生まれたか。この書では、パラダイムシフト(戦略的なものの見方の転換)が、日本軍で行われなかったためとする見方を示している。

日本の近代を見ると日清、日露戦争で勝利したが、第一次世界大戦はほとんど交戦体験を持たなかった【注3】。しかし、世界はこの大戦で戦略、戦術、兵器技術の面で大きく変わった。日本はそのことに気づかないままノモンハン事件に遭遇、敗戦を糧とせず日中戦争、大東亜戦争に突入した。そこでの戦略の原型は、驚くべきことに東郷平八郎の日本海海戦と乃木希典の二〇三高地だった。こうして艦隊決戦と突撃白兵戦が抜きがたく戦略思想の原点となった【注4】。実際の戦闘から学び戦術、戦略を積み上げるのではなく、日露戦争当時の戦いぶりをいかに再現するかにエネルギーが注がれ、教育体制や組織運用もそれに沿うものとなった―。

こうした組織運用は現代日本で改善されただろうか。今日の企業、官僚の組織運用、人的運用を見るにつけ、参考になる一冊である。

中央文庫、762円(税別)。1991年初版発行以来76刷。名著である。

【注1】この書では、戦場は太平洋に限らなかったとの注釈をつけて「大東亜戦争」を使っている。以後、ならって「大東亜戦争」を使う。

【注2】ドイツ少数部隊がロシアの大軍を破った第一次世界大戦初期のタンネンベルクの戦いこそ「持たざる国」の陸軍の理想形であり、この奇襲戦法が日本陸軍に引き継がれた、とするのは「未完のファシズム 『持たざる国』日本の運命」(片山杜秀著、2012年初版)。

【注3】前掲書によると、中国大陸・山東省でドイツ軍を降伏させた体験は、日本人にとって「成金気分あるのみ」(徳富蘇峰)だった。

【注4】真珠湾攻撃は、戦略的にはともかく戦術としては未曽有の傑作だった。従来の艦隊決戦でなく空軍力で敵を陵駕できることを示したからだ。しかし、教訓を生かしたのはミッドウェーでの米海軍であり、レイテ、沖縄に至るまで日本は艦隊決戦論を捨てきれなかった。ガダルカナルでは、大量物資を揚陸させた米軍に対し日本軍は兵站軽視から兵員、武器、食料はつねに不足、絶望的な夜襲切り込みを繰り返した。

失敗の本質―日本軍の組織論的研究 (中公文庫 と 18-1)

- 出版社/メーカー: 中央公論新社

- 発売日: 1991/08/01

- メディア: 文庫

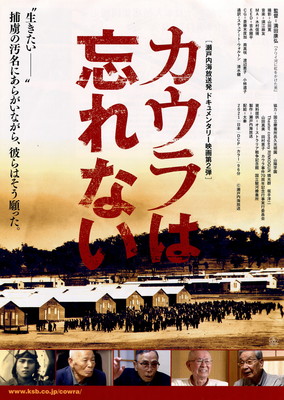

捕虜収容所で何が起きたのか~映画「カウラは忘れない」 [映画時評]

捕虜収容所で何が起きたのか~映画「カウラは忘れない」

アジア・太平洋戦争の大きな転回点となったガダルカナル島攻防戦の半年前。1942年2月、日本海軍はオーストラリア本土への大規模空襲を行った。空母4隻が出動した作戦は大きな戦果を上げ、日本側は2機撃墜され4人死亡、1機不時着し1人が捕虜となっただけだった。南忠男を名乗ったこの搭乗員は本土南東部、カウラの収容所に送られた。

日本軍のオーストラリア空襲はその後も続き、日本人捕虜はこの収容所だけで1000人を超す規模になった。そして事件は起きた。

1944年8月5日、500人以上が脱走し200人以上が死亡した。指揮をとったのは南兵曹長(本名豊島一)といわれる。たいした武器も持たず鉄条網に突進した日本人捕虜。いったい何がそうさせたのか。あらためて事件の概要と当事者の心情を追ったのが映画「カウラは忘れない」である。

「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず」で知られる先陣訓が頭にあったのか。捕虜の汚名を着たまま帰郷した際の情景が頭をよぎったのか。同調圧力に踊らされたものはいなかったか。それとも、ただ生きたいと願ったのか。今となってみれば、心の奥底ははかりようがない。ただ、収容された人々の多くが実名を名乗らなかったという事実が一つの手がかりになる。

映画は、数十年前の事件にアプローチするため二つの世代間の対話に光を当てる。

カウラでハンセン病の診断を受け隔離され、脱走に加わらなかった立花誠一郎さん。復員後はハンセン病施設に送られ、2017年に岡山の邑久光明園で人生を閉じた。

生前の彼に聞き取りをし、何かを学ぼうとしたのが岡山・山陽女子高の放送部員たちだった。カウラの現地まで赴き、捕虜の身で何を見、何を思ったかを知ろうとする。重いテーマだが、彼女たちの屈託のない言動が、観るものの視線の先に光明を感じさせる。

瀬戸内海放送製作。

加害者のいない世界~映画「空白」 [映画時評]

加害者のいない世界~映画「空白」

地方の漁師・添田充(古田新太)は粗野を絵に描いたような男である。離婚した妻・松本翔子(田畑智子)との間に花音(伊東蒼)がいた。青柳直人(松坂桃李)が父譲りで経営するスーパーで化粧品万引きの疑いをかけられ逃走、道路を横切ろうとして車にひかれ、後続トラックに巻き込まれ死亡した。

検死に立ち会った添田は無残な遺体に動転する。怒りはまず、娘に万引き容疑をかけた青柳に向けられた。学校にも乗り込み、万引きの誘因としていじめがあったのではと追及する。

モンスターと化した添田にテレビ局が飛びついた。添田と青柳に取材し、センセーショナルな部分だけを都合よく切り取って放映した。青柳は店の経営しか考えない冷血漢としてイメージづけられた。いじめ疑惑の中で学校側は、青柳の過去に痴漢行為があったと偽情報を流した。店の客は減りアルバイトの店員もやめていった。パート店員の草加部麻子(寺島しのぶ)は「間違っていないから」と背中を押すが「正しいものは正しい」という言葉が重みになった。

最初に花音をはねた車を運転していた女性は添田に謝罪したが、添田は無視し続けた。良心の呵責に耐えかね女性は自殺する。事件の構図として唯一、加害者の位置にいた女性も被害者に転移した。

花音の部屋から偶然、化粧品を見つけた添田は、娘の万引き行為を認めざるを得ないことを悟る。これまでの行動を反省する添田の車の前にいたのは、店を廃業し工事現場の交通整理をしている青柳だった。

ボタンの掛け違いのように、一つ歯車が狂ったことで人生そのものを破たんさせる人々。「新聞記者」「MOTEER/マザー」の河村光庸が企画・製作・エグゼクティブプロデューサーを務めた。確かに、前2作の延長線上にある作品である。特に、カネ目当てで祖父母殺しを企図した女性の内面を描いた「MOTEER/マザー」と深いつながりを感じる。脚本は吉田恵輔監督のオリジナル。2021年製作。

この奇妙な空虚感はなんだろう~映画「コレクティブ 国家の嘘」 [映画時評]

この奇妙な空虚感はなんだろう~

映画「コレクティブ 国家の嘘」

2015年、ルーマニアの首都ブカレストで起きたライブハウス火災のその後が、政府、医療機関、製薬会社一体となった癒着のトライアングルを明るみに曝した。その過程で大きな力となったのが、あるスポーツ紙の調査報道だった。

「コレクティブ」でバンド演奏中に起きた火災は27人死亡、180人負傷という惨事となった。しかし、事態はこれでおさまらなかった。病院に分散収容された人々が、数カ月間で37人死亡したのだ。不審を抱いたポーツ紙「ガゼタ・スポルトゥリロル」のカタリン・トロンタン記者らが調査報道を重ね、病院で使われた消毒液が基準を満たしていないことを突き止めた。薄められた消毒液のため濃緑菌が蔓延し、ウジ虫がわいたのだ。保健医療相は検査の結果、問題はなかったと発表したが疑惑は晴れず、提供したヘキシ・ファーマ社のコンドレア社長は謎の死を遂げた。

広がる疑惑に国民の怒りは頂点に達し、社会民主党内閣は総辞職、無党派の実務者内閣が次の選挙まで1年間、問題の処理に当たった【注】。

ドキュメンタリー映画だが、展開のテンポの良さと緊迫感は計算されたフィクションのようだ。カトリック教会の腐敗を追及した米紙を描く「スポットライト 世紀のスクープ」になぞらえる向きもあるが、納得である。

ルーマニアといえば東欧の絶対権力者だったチャウシェスク大統領が民衆蜂起によって処刑されて事件当時20年余り。以来、安定的な政治体制が築かれたというニュースを聞かない。そうした社会状況の中、国家と国民の間の奇妙な空虚感が画面全体に流れている。信念と情熱にあふれた民衆と、それをバックにしたジャーナリストの正義の闘い、というのとは少し違って見える。

2019年、ルーマニア、ルクセンブルグ、ドイツ合作。監督アレクサンダー・ナナウ。

【注】ルーマニアは、今日多くの旧ソ連圏がそうであるように半大統領制。外務省基礎データによると2015年11月以降テクノクラート内閣が政府を率いたが、2016年12月の議会選で中道左派の社民党が圧勝、中道右派の大統領とねじれ関係になった。