凝りまくって洒落た映像~映画「フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イブニング・サン別冊」 [映画時評]

凝りまくって洒落た映像~映画「フレンチ・ディスパッチ

ザ・リバティ、カンザス・イブニング・サン別冊」

雑誌の名前である。米カンザス州の「カンザス・イブニング・サン」紙のオーナーの息子はヨーロッパ放浪の果てにフランスのある街(アンニュイ・シュール・ブラゼ=架空の街)で新聞社の支社を作る。ここで始めたのがカンザス・イブニング・サン紙の別冊「フレンチ・ディスパッチ」だった。

しかし、編集長アーサー・ハウイッツアー・Jr(ビル・マーレイ)は急死。遺言によって「フレンチ・ディスパッチ」は創刊号にして最終号を出すことになった…。

こうして、雑誌を彩る三つのストーリーと一つのリポートが紹介される。リポートは編集長お気に入りの突撃記者ルブラン・サゼラック(オーウェン・ウィルソン)による街の紹介。ストーリーはいずれも「ニューヨーカー」などの記事に触発されたもののようだが、アンダーソン監督らしく構成は凝りに凝っている。短編をつなぎ合わせたオムニバスといった体裁で、それぞれを紹介してもあまり意味はなさそうに思えるので、最も印象的な一編を紹介する。

ストーリー1<確固たる名作>

美術記者ベレンセン(ティルダ・スウィントン)があるニュースを報じた。殺人の罪で服役中のモーゼス・ローゼンターラー(ベニチオ・デル・トロ)が描いた絵に高値がついたのだ。「裸のシモーヌ」と題し、モデルは看守のシモーヌ(レア・セドゥ)。普段は囚人と看守という関係が、絵描きと裸のモデルという関係に変わる。二人には性的な関係もあるらしい。

シモーヌの鮮やかな脱ぎっぷりと、裸身に触れようとするモーゼスにぴしゃり対応するツンツンぶりがなんともいい。この、日常的な時間の流れが奇妙に転倒する感覚が、芸術のありようを表しているようで興味深い。

モーゼスの絵に高値がついたことで、画商のジュリアン・カダージオ(エイドリアン・ブロディ)ら周囲は大騒動になるが、モーゼスは「たばこ75箱でいい」と、平然としている。そのうち、描かれた絵は刑務所のコンクリートにあるとわかり、一同は頭を抱える…。

洒落たテーマが、洒落たシークエンスで展開する。そのうまさに舌を巻く。

2021年、アメリカ。

人類はなぜ「愚者の無駄骨」を繰り返すのか~濫読日記 [濫読日記]

人類はなぜ「愚者の無駄骨」を繰り返すのか~濫読日記

日本の占領期を日本人以上に深い洞察力で再現した「敗北を抱きしめて」のジョン・ダワーが9・11と直後のイラク戦争に直面した米国の動向と、かつての日米間の戦争の歴史を縦横に分析、上下2冊にまとめた。

ダワーには、近代日本だけでなく「忘却のしかた 記憶のしかた」や「アメリカ 暴力の世紀」など、最近の米国に対する批判的な論集もある。いわばこうした支流が集まって大河になるように、一つの結節点としてまとめられたのが「戦争の文化」ともいえる。

偏狭・傲慢・偏見

ここでいう「戦争の文化」【注1】とはなんであろうか。手元の辞書【注2】では、文化とは「自然に対して、学問・芸術・道徳・宗教など、人間の精神の働きによってつくりだされ、人間生活を高めてゆく上の新しい価値を生み出してゆくもの」とある。一般的すぎるので、この定義をベースにしつつ「戦争の文化」の中から該当箇所を探ってみる。

――自分に都合のよい思考、内部の異論を排除し外部の批判を受け付けない態度、過度のナショナリズム、敵の動機や能力を過小評価する上層部の傲慢といった「戦争の文化」(以下略)

――戦争の文化のもうひとつの側面は、文化的・人種的偏見がつきまとうことである。日米戦争がそうであった(以下略)=いずれも「日本語版への序文」から。

偏狭、傲慢、偏見。これらは、開戦の決断や戦争の遂行にあたって「理性とはレベルの異なる巨大な要因」だと著者はいう。そして「兵器や情報収集技術はかつてなく洗練されたが、人間の生の感情や判断力は、エリートたちの世界でもそれほど変化していない」のである。このことを、60年という時を隔てて二つの事象の中に探求していく。第二次大戦と9・11.それに続くイラク戦争である。

9・11では「グラウンド・ゼロ」という言葉が使われた。もともと広島、長崎の爆心地を表した。当時のブッシュ大統領はアルカイダ無差別テロ攻撃による被害を、言葉の剽窃によって巧妙に聖地化したのである。この行為は、もう一つの歴史的犯罪をも明らかにした。広島、長崎への原爆投下自体が「無差別テロ」ではなかったか。著者は原爆投下やその前の日本本土無差別爆撃もテロ行為であったとしている。

ブッシュ政権は「テロとの戦い」「衝撃と畏怖」を掲げ、イラク戦争に踏み込む。「衝撃と畏怖」とは「テロ」の本質そのものであるが、ブッシュ政権によるそのことへの言及はない。日本への原爆投下も、イラクへの開戦も「偏狭、傲慢、偏見」そのものといえる。

あぶりだされるのは、危機予測における無能、合理性を装った希望的観測、歴史と現状に関する想像力の異様なほどの欠落―である。それらが引き寄せるのは「愚者の無駄骨」【注3】である(「プロローグ」から)。むろんこれは、イラク開戦時の米政権に限ったことではない。真珠湾攻撃によって米国と開戦した日本の軍部をも指している。

9・11は多くの米国人に「真珠湾」の記憶を蘇らせた。それはシステム的な予知能力の欠如という、屈辱的な感情を含む暗号となった。いうまでもなくアルカイダと日本は別次元の存在である。しかし、米国から見れば日本の真珠湾攻撃はありえないことであったし非合理的思考の結果でもあった。その意味で真珠湾はアジア的非合理性=西欧文明の優越性を表す暗号となりえた。それは、イスラム社会に対する西欧社会の優越性と同義語でもあった。

定式化できない「アニマル・スピリッツ」

著者は1941年の真珠湾攻撃を、戦術的には華麗だが戦略的には近視眼的な愚行であったとする。そのうえで「戦略的愚行に似て、経済的愚行においても日本は先例となっていた」と指摘する。1990年代から2000年代初めまでの不動産バブルを引き金にした経済危機を指す。この原因を探る中で著者は数量モデルだけで定式化できない「アニマル・スピリッツ」の存在があるという(下巻292P、エピローグから)。これは経済分野に特有のものでなく「深い心理学的、制度的な病理の反映」であり「その病理の中にけっして消えてなくならない戦争の文化が含まれている」とする。人類はこの「欺きの思考様式を真に制御し、乗り越える力を身につけられるか」。著者は「最良の場合でも『大いに不確実』」だという。「実現するには、これまでとは根本的に異なる信条と理性が必要とされる」―。おそらくここに、著者の結論の核心があると思われる。

岩波書店、上下各2800円(税別)。

【注1】原題も「CULTURES OF WAR」

【注2】国語大辞典(小学館)

【注3】著者はこの言葉に「愚者の黄金」を対比させている。見せかけの黄金を見つけ、喜ぶ行為を指している。

戦争の文化: パールハーバー・ヒロシマ・9.11.イラク ((上))

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2021/12/07

- メディア: 単行本

戦争の文化: パールハーバー・ヒロシマ・9.11.イラク ((下))

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2021/12/07

- メディア: 単行本

これが人生というもの~映画「クライ・マッチョ」 [映画時評]

これが人生というもの~映画「クライ・マッチョ」

90歳になったクリント・イーストウッドが、かつてマッチョだった男の末路を演じる。その意味では、「イーストウッドありき」といっていいほど役柄がピタリはまった作品だ。タイトルは「男らしく叫べ」とか「男らしく泣け」ぐらいの意味だろうが、ここでは反語的な使い方と承知したほうが理解しやすい。「人は自分をマッチョに見せたがるが、それが何の意味があるんだとわかったときには大抵手遅れだ」という味のあるセリフをイーストウッドが語る場面からも、それはいえる。

マイク(クリント・イーストウッド)はロデオで連戦連勝のヒーローだったが、あるとき落馬によって薬漬けの身となった。酒浸りの中で恩義ある雇い主ハワード(ドワート・ヨーカム)から一つの依頼をされる。別れた妻リタ(フェルナンダ・ウレホラ)とメキシコで暮らす息子ラフォ(エドゥアルド・ミネット)を連れ戻してくれないか、という。誘拐すれすれの仕事をマイクは引き受けた。

ラフォは男遊びが絶えない母親に愛想を尽かし、闘鶏に明け暮れていた。

こうしてマイクとラフォの旅が始まった。リタの手下たちが二人の後を追った。旅の中でラフォは、ハワードの依頼が親子の情からだけでないことを知る。息子を手中にすることでリタの財産に狙いを定めていたのだ。悩むラフォに、マイクは本当のマッチョとは運命から逃げないことだと諭す。

マイクはラフォをハワードのもとに届けた後、一つの選択をする。果たしてこれは「マッチョとは何か」の答えになるのだろうか。

賛否はあろうが、私はこのオチが嫌いではない。少なくとも「これが人生というもの」といえるからだ。

2021年、アメリカ。監督クリント・イーストウッド。

グアンタナモという米国の恥部~映画「モーリタニアン 黒塗りの記録」 [映画時評]

グアンタナモという米国の恥部~

映画「モーリタニアン 黒塗りの記録」

ジョン・ダワーの近著「戦争の文化」は1941-45年の日米戦争と9.11からイラク戦争へと向かう米国の戦争を歴史的な時間軸を飛び越え縦横に論じた力作だが、そこでも米国の汚点としてのグアンタナモ収容所の存在が幾度も言及されている。ダワーによれば、米西戦争後の1901年、米国はカリブ海の島々の統治権とともに、グアンタナモ収容所と行われていた水責めという拷問方法を手に入れた。それが戦争の文化として今日まで続くという。

映画に戻る。

裁判も開かれないまま、スラヒは5年間の拘束に耐えていた。このことを知った人権派の弁護士ナンシー・ホランダー(ジュディーフォスター)は事務所の若手弁護士テリー・ダンカン(シェイリーン・ウッドリー)とともに支援に乗り出す。対抗して政府側はスチュアート・カウチ中佐(ベネディクト・カンバーバッチ)を立ててきた。

ナンシーはグアンタナモ収容所の取り調べの実態を知るため資料を請求するが、送られてきたのは黒塗りの資料だった。スラヒはナンシーの勧めもあり、手記を書き始めた。つづられたのは「特殊尋問」の戦慄の実態だった。カウチ中佐は軍の厳命でスラヒ死刑を目指すが、疑問を抱き始める…。

米国はテロとの戦いには敵と同次元の無法・無差別な手法が許されると思いこんでいるフシがあるが、再び「戦争の文化」によれば、グアンタナモの実態を知った同盟国・英国の政府高官は2008年、「率直に」米国を批判。「テロリズムに対しては断固として訴追によって」「公正な法の手続きにのっとって」戦うべきだとしているという。そのうえで9.11への米国の対応は「過剰反応」「大きな誤り」だったとする。

スラヒは2002年に連行後8年間拘束され、法廷で無罪を獲得した。時期からすると、英国をはじめ国際世論の動向が影響しているのかもしれない。しかし、ブッシュに続くオバマ大統領も7年間、彼を解放しなかった。そしてオバマ大統領はグアンタナモ閉鎖を公約したが実現しなかった。今日まで約780人が収監され、有罪判決を受けたのは8人でうち3人は無罪へと覆ったといわれる。ただ、映画はスラヒ自身の手記によっており、最終的に無罪かは分からない。

2021年、英米合作。監督ケビン・マクドナルド。

アメリカン・マッチョな逃走劇~映画「マークスマン」 [映画時評]

アメリカン・マッチョな逃走劇~映画「マークスマン」

アリゾナで農場を営むジム・ハンソン(リーアム・ニーソン)はかつてベトナム戦線に2度赴き、海兵隊で射撃の名手として鳴らした。今は妻に先立たれ農場経営も傾き、借金が返せず土地は競売寸前だった。彼の農場にローサ(テレサ・ルイス)とミゲル(ジェイコブ・ペレス)母子がメキシコとの国境を越えて逃げ込んできた。ローサの兄はメキシコの麻薬組織にいたが、裏切りがばれて殺された。そのためローサとミゲルも逃走を余儀なくされた。

追っ手のマリウシオ(ファン・バブロ・ラバ)は狂暴で知られた。彼のグループとジムは銃撃戦になり、ローサは死んでしまう。多額のカネをジムに渡し、シカゴの親戚のもとへミゲルを届けてほしいと言い残して。

ジムの娘サラ(キャサリン・ウィニック)は警官をしていた。ジムの身を案じて再三、ミゲルを警察に渡すよう求めたが母親との約束があるとジムは聞き入れず、オクラホマ、アーカンソーを越えてミゲルとの逃走の旅を続けた…。

ストーリーの骨格はこれだけである。狂暴な追っ手たちと老いぼれたジム、11歳のミゲルとの追いつ追われつ。それを見守るサラ。ジムがただの老人であれば勝負は簡単についただろうが、ベトナム戦線のつわものである。いったん引き受けたものは意地でもやりとげる。公権力が救いの手を差し伸べてもはねつけるという、かつてのイーストウッド映画を観るような展開。そういえばジムとミゲルがモーテルに宿泊した時、テレビ画面がイーストウッドのドラマを映していた。警官の制服を着ていたから「ダーティーハリー」だったか。

全編、武骨なカントリーウェスタンが流れてくるような、いかにもアメリカン・マッチョな作品だ。

監督はロバート・ロレンツ。「マディソン郡の橋」でイーストウッドの助監督を務めて以来、プロデューサーや監督として関係が深い。道理でイーストウッドの「体臭」があちこちでしているはずだ。2021年、アメリカ。

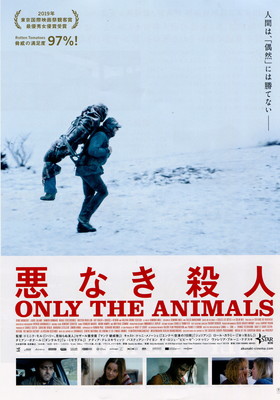

複数の視線で事件の波紋を追う~映画「悪なき殺人」 [映画時評]

複数の視線で事件の波紋を追う~映画「悪なき殺人」

フランスの山あいの村で起きた殺人事件。波紋が広がるように周囲を巻き込んでいく。その過程を4人の眼を通して描いた。オムニバスのように見えた物語が微妙につながり合い、最後に全貌が現れる。精緻なシナリオ芸術を見るようだ。

アリスの章。アリス(ロール・カラミー)は、孤独な青年ジョゼフと不倫関係にあった。夫ミシェル(ドゥニ・メノーシェ)も何か秘密を抱えているようだ。そんな折り、女性が行方不明になったと知らせが入る。雪道に乗り捨てられた車から、エヴリーヌ・デュカ(ヴァレリア・ブルーニ・テデスキ)と身元が判明した。夫は村の別荘に住むギョームという富豪だった。

ジョゼフの章。ジョゼフ(ダミアン・ボナール)は自宅近くに放置された死体を発見する。訪れた警官との会話でエヴリーヌと知るが、やり過ごす。なぜかわら小屋に隠すが持て余し、山中の穴に投げ入れ自身も飛び込む。

マリオンの章。パリのレストランで働くマリオン(ナディア・テレスツィエンキーヴィッツ)はエヴリーヌと同性愛の関係だった。別れを切り出したエヴリーヌを追って、マリオンは彼女の別荘がある村を訪れた。宿にしたトレーラーになぜかミシェルが訪れ、口論になる。

アマンディーヌの章。アフリカ・コートジボアールに住むアルマン(ギィ・ロジェ・ンドラン)はSNSで女性を装い、金を巻き上げる詐欺師だった。手に入れたマリオンの動画を使いアマンディーヌを名乗ってカモを探していたところ、ミシェルが引っかかった。無心を繰り返すアルマン。路上で偶然マリオンを見つけたミシェルは、必死で居所を突き止める。それがトレーラーのシーンだった。実はマリオンと会う前に、ミシェルはエヴリーヌとマリオンのいさかいを目撃していた。マリオンに暴力を振るうエヴリーヌに憎悪を燃やしたミシェルがとった行動は…。

ストーリーはこれで終わりではない。「ああ、そうか」という「オチ」が最後に控える。もちろんそれは言わぬが花、であろう。

複数の視線がもつれあい、やがて1カ所で焦点を結ぶ。これは偶然か必然か、それとも不条理か。殺人はけっして悪意や憎悪から生まれるものではない、行き違いや勘違いのたまものでもある、という邦題の含意もいいが、人間は欲望の連鎖から逃れることはできない、それを動物たちだけが見ていた、という英語タイトル「ONLY THE ANIMALS」も捨てたものではない。

2019年、フランス、ドイツ合作。ドミニク・モル監督。