女性の自我確立の物語~映画「哀れなるものたち」 [映画時評]

女性の自我確立の物語~映画「哀れなるものたち」

19世紀初め「フランケン―」を書いたのは18歳の少女で、その内容は、死んだ人間の肉体を使って人造人間を作り出す神を恐れぬ所業、と批判された。言い換えれば、科学と神の領域の境界線に踏み込んだ物語だった。

「哀れなるものたち」の舞台は、衣服のデザインなどから推測すると19世紀後半、ヴィクトリア朝のころ、パックスブリタニカの時代。神への畏敬がストーリー展開に翳を落とす「フランケン―」と違い「哀れなる―」にはそうした翳りはない。焦点は、新たな脳を獲得した女性ベラ(エマ・ストーン)の直線的な成長物語にある。二つの物語に共通点を見出すとすれば、脳の移植を行った天才外科医バクスター(ウィレム・デフォー)=生まれ変わった女性の実質的な父=と「フランケン―」を書いたメアリーの父が、ともにゴッドウィンという姓を持つ点だ。映画では女性が外科医を「ゴッド」と呼ぶが、このことも「神への領域」を意識した「フランケン―」とつながる何かを思わせる。

ロンドン。ベラの前身の女性は何かの事情で、ビルの屋上から飛び降り自殺する。直後に発見された遺体から身ごもっていた嬰児を帝王切開で取り出し、その脳を母親に移植する(女性は脳死状態であったわけだ)。新生児の脳と成熟した肉体を持つ新たな女性ベラが誕生する。驚異的なスピードで環境に順応し、脳と肉体のアンバランスは解消されていく。性にも目覚める。そこへ、放蕩癖のある弁護士ダンカン(マーク・ラファロ)が現れ、冒険の旅に出る。セックスに明け暮れる毎日。アレクサンドリアで貧困階級の苦しみを、パリでは娼婦となって男の本当の姿を知る。そこへ、ゴッドウィン危篤の知らせ。ベラはロンドンに帰る。

途中で、ベラは前身が将軍アルフィー・ブレシントン(クリストファー・アボット)と結婚していたことを知り、生活ぶりを確かめるため将軍のもとへ向かうが、下層階級を抑圧する姿に嫌気がさし、同時に妻(後のベラ)への虐待も判明。それが自殺につながったと理解し、将軍のもとを去る―。

新たな脳(=精神)を得た一人の女性が古い因習や男女間格差にとらわれず、冒険の旅の中で貧困階級の苦しみを知り、新しい世界観を獲得する。こうしてみると、これは怪奇譚の類ではなく、女性の自我の確立=解放の物語だとわかる。そういえば、「フランケン―」を書いたメアリーの母は、女性解放運動の提唱者(後に自殺)だった。こうしたことも、フェミニズム作品と呼ばれる伏線になっているのかもしれない。

2023年、英国。ヨルゴス・ランティモス監督。

不器用な愛の行方は~映画「枯れ葉」 [映画時評]

不器用な愛の行方は~映画「枯れ葉」

男と女のラブストーリー。特に何かの仕掛けがあるわけではない。偶然出会って、お互いにひかれて、すれ違いがあって、それでも愛は変わらず…。そして最後はカウリスマキらしく、ハッピーエンド。

ヘルシンキのスーパーで働くアンサ(アルマ・ポウスティ)は、期限切れの食品を持ち帰ろうとしてとがめられ、予告なしのクビを宣告される(そんな無茶な労働協定があるのか、よく知らないが映画はそうなっている)。気晴らしに友人とカラオケに。工場で働くホラッパ(ユッシ・ヴァタネン)と出会う。

ここで余談だが、ホラッパが友人にカラオケに誘われるシーンが面白い。彼らはコンテナを住居としていて、友人が「今日は金曜日だ。カラオケ(そのまま「カラオケ」と発音していた)に行こう」と声をかける。カウリスマキの「過去のない男」(2002年)で、コンテナハウスに住む記憶喪失者が「今日は金曜日だ。ディナーに行こう」と誘われるシーンをほうふつとさせる。この時の行先は救世軍の食事ボランティアだった。この時、救世軍にいたのはカウリスマキ映画の常連、無表情が印象的なカティ・オウティネンだった。

仕事をなくしたアンサはパブの皿洗いにつくが、経営者が麻薬の密売容疑で逮捕され、給料が出なくなる。そんな時、ホラッパと偶然再会する(都合のいい「偶然」だが、こんなところがカウリスマキ)。カネがないアンサはホラッパのおごりでコーヒーを飲み、映画を観る(なぜかゾンビの映画)。

二人は再会を約束、アンサは電話番号をメモした紙を渡すが、ホラッパはポケットから取り出した拍子に落としてしまう。名前も聞いていなかったので、映画館の前であてもなく待ち続ける。電話がかかってこないことを案じたアンサも映画館を訪れ、大量の吸い殻を見つけて彼が待っていたことを知る…。

武骨で不器用な愛のありように見ていてイライラするが、人間的な温かみを感じさせもする。この後、アル中気味のホラッパが、仕事中に酒を断てずクビになったり、交通事故にあったりするが、なんとか二人は巡り合う。ラストシーン、二人が並んで歩くシーンに枯れ葉が舞う。タイトルの由来が分かる。社会の枯れ葉のような二人にも幸せを求める権利はあるんだよ、と言っているようでほのぼのさせるエンディングだ。主役の二人は相変わらずの無表情、独特の音楽の使い方。カウリスマキ調は健在だった。

2023年、フィンランド、ドイツ合作。

全編でウクライナとロシアの戦況を伝えるニュースがラジオから流れていた。こんなところにカウリスマキのこだわりがあるのかもしれない。母国フィンランドはソ連から二度の侵略を受け最終的に領土の1割を分割させられた苦い経験を持ち、ロシア革命直後にはドイツ、ソ連という軍事強国の脅威を背景に深刻な内戦も経験した。ウクライナの現状が他人事とは思えなかったかもしれない。

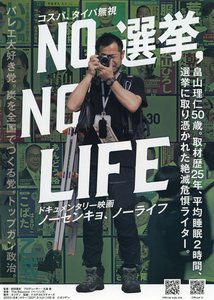

少数者の声を聴く~映画「ヤジと民主主義」「NO選挙,NO LIFE」 [映画時評]

少数者の声を聴く~映画「ヤジと民主主義」「NO選挙,NO LIFE」

「じゃあ、ここは多数決で決めましょう」

「えっ それでいいんですか」

「だって、もう平行線のままだし。多数決なら民主的でしょ」

いろんな会合で、よく見る光景である。多数決は民主的なのだろうか。言い換えれば、多数の意見はいつも正しいのか。では、民主主義とは何なのか。少なくとも少数者や弱者の声を切り捨てるのは、民主主義とはいえないのではないか。

こんなことを痛切に感じる映画を2本、立て続けに見た。

一本は「ヤジと民主主義」(2023年製作)。2019年7月の参院選。安倍晋三元首相が札幌で遊説中に政権批判の声を上げた男女二人が警察官に排除された。この問題を追った北海道放送のドキュメンタリー(2020年放映)を、その後の動きを加え「劇場拡大版」にした。排除された側が提訴、地裁判決では原告二人が全面勝訴。高裁では男性が敗訴、女性は勝訴と判断が分かれた。判決直前に安倍元首相襲撃事件があったことが影響したとみられる。

この国では、政権批判をすることは自由である。このことと選挙活動の自由、犯罪予防のための警備活動が天秤にかけられた。一つ間違えば表現の自由、政治的意見の選別(検閲)につながりかねない。常識的に見て北海道警の過剰警備が批判されるべきだが、法廷の議論はまだ続いている。

もう一つは「NO選挙,NO LIFE」(2023年製作)。各地の選挙を追うフリーランスライター畠山理仁の取材活動に密着した。2022年7月、参院東京選挙区。彼は候補者全員を直接取材することを旨とする。しかし、候補は34人もいる。50歳のフリーライターには楽ではない。なぜ彼は全員取材にこだわるのか。大手メディアは初めから当選見込みのない候補は「泡沫」として切り捨て、当落線上を見極めようとする。選挙後の政治地図を見定めれば一件落着なのだ。

しかし、畠山の視界にあるのはそうではない。時に荒唐無稽な意見、声も拾う。弱者の声なき声が聞こえてくるかもしれないのだ。彼が体力的限界を感じ、最後の取材現場として選んだのは沖縄県知事選(2022年)だった。そこでは、県民全体が少数者、弱者として政治(国政)に向かおうとしていた。結局、畠山はこの後も選挙取材から引退できないでいる。

共通するのは、多数が少数を抑え込むことに対する強烈な違和感、「NO」の叫びである。標的となった「安倍政治」は、権力者の側からの弱者、マイノリティへの攻撃、抑え込みだった。少数者の声をすくい上げてこそ、民主主義ではないのか。観た後の、私の第一の感想である。

狂気と裸眼の境地が生んだ名作…~濫読日記 [濫読日記]

狂気と裸眼の境地が生んだ名作…~濫読日記

驚愕の書き手が現れた。これが読後の第一印象だった。帯にあるように、取り上げられた二人は「国民的作家」といっていい、日本人になじみ深い存在である。若いころ新聞記者を務めたが、何をしていたかは意外に知られない。著者(ホンダ・アキノ)はこのキャリアの中に「美術記者」という共通の体験を引き出し、どのように後の作家活動に影響したかを丹念に探った。

ホンダも、彼らと似た道を歩んだ。奈良の大学を出て京大院へ進み美術史を学ぶ。そこから地方新聞に籍を置いたがわずか3年で退職。出版社で編集作業を経験した後、フリーに。新聞社で美術記者を目指したがかなわなかったので転職した、という点が違っている。

毎日にいた井上と産経にいた司馬。ともに関西で勤務した。彼らにとって新聞記者とは何であったか。井上は「おりた」記者だと自称し、最初から社会部など報道の前線を志していなかったようだ。一方の司馬は「火事があれば走っていくのが記者」といい、文化部で美術担当を命じられ「車庫入りした気分。落魄の思い」だったという。ホンダを含め3人とも、報道の前線にいて情報を手際よく処理するという行動類型と「文体」には馴染まなかった(馴染めなかった?)とみることができる。むしろ「美術」という窓を通して思索を深めていくことに適性を見出した、といえよう。感性の共通土壌が見えてくる。

ただ、記者を卒業してからの二人の道筋はかなり違う。司馬は「美術記者は、本当の自分ではない」との思いから「美術オンチ」を自称した(実際はそんなことはなかったらしいが)。井上は職場にいたころから「美術記者向き」とされた。こうして美術に一定の距離を置いた司馬に対し、井上は生涯、向き合った。

1975年と77年の2回、二人は中国の旅に同行した。この時の井上を見る司馬の視線が興味深い。西域の山河を前に、井上は時代を超えて人々を肉眼で見たいとの思いに駆られていた、という。司馬は「こういう衝動の多発-悪魔的ななにか―に体が刻々ひきずられているとしかおもえなかった」と書いている。関心ある対象を目の前にしたとき、井上には何者かが憑依したような行動、静かな狂気が頭をもたげる瞬間があったという。こうした狂気と詩が、小説「敦煌」につながったのかもしれない。

井上は50代でスペイン・プラド美術館を訪れ、ゴヤの作品と出会った。中でも衝撃を受けたのは「カルロス四世の家族」で、集団肖像画の背景にある、誰も書かなかった物語を書いてしまう。名作を前にしたときの、悪魔が憑依したかのような傾倒ぶりがわかる。

司馬は、ゴッホの絵が好きだった。ホンダはその根っこに狂気があるとみる。司馬が、ゴッホと同じ「文学性」を持つ画家として鴨井玲の絵に出会ったのは、新聞記者をやめてからだった。司馬はここで「裸眼で」という言葉を使った。「ただ生きている、という最後の生命の数滴」を「すばらしい描写力」によって描く。ここがゴッホと共通するという。美術記者としてではなくただ人間として、裸眼として絵画の衝撃力を受け止める。これが、司馬の到達点だった。

陶芸の分野は、接し方がやや違った。柳宗悦のいう「民芸」の思想を根底に置いた「用の美」であり、仏像や絵画とは違う世界。そこで、陶芸には「持つ」という行為が生じる。井上は「持つ」ことに大胆であったようだ。一方の司馬は嫌悪を感じる。「コレクターになる」ことへのそれである。ただ、柳の「民芸」思想には彼なりの理解を持っていた。

--伝統工芸は、九割までが技術で、あと一割が魔性である」。その魔性がどう昇華するかで作品が決まってしまう、と司馬はいう(155P)。

説得力のある指摘である。

司馬は記者時代、八木一夫という陶芸作家と出会う。「用の美」「無名性」と対極の存在。柳を「読みすぎていた」司馬は衝撃を受け、理性では抗えなくなる。やきものは司馬にとって「荷厄介」であった。陶工から、魅力的な壺をもらうことをためらわなかった井上とは違っていた。

二人は「宗教記者」でもあった。考えてみれば当然だが、美術の世界は宗教の世界に通じる。寺社仏閣、仏像、絵画は美術、宗教と同根の世界を持つ。二人が宗教記者でもあったのは、当然の成り行きであったろう。

後から思えば、二人にとって「美術記者」という体験は回り道だったかもしれない。ホンダは「おわりに」で面白い指摘をする。もし二人が美術記者にならなかったとしたら―。井上はゴヤをあのように豊かな世界に再創造しただろうか。司馬は「裸眼」に目覚めることなく、ゴッホにあそこまで執着しなかったかもしれない。八木一夫に出会わなければ、やきものへの思索をあれほど深めただろうか―。「回り道」が生み出したものを、ホンダは逆説的に語っている。

平凡社2800円(税別)。

- 作者: ホンダ・アキノ

- 出版社/メーカー: 平凡社

- 発売日: 2023/09/13

- メディア: Kindle版

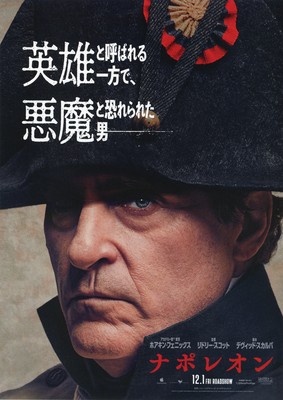

英雄像より人間性に焦点~映画「ナポレオン」 [映画時評]

英雄像より人間性に焦点~映画「ナポレオン」

「ナポレオン」といえばフランスの英雄にとどまらず、世界史に必須の人物。フランス革命後の動乱の中で生まれた戦争の天才。数限りなく映画化された。いまなぜナポレオンなのか。そんな疑問を胸に観た。「グラディエーター」のリドリー・スコット監督と「ジョーカー」のホアキン・フェニックス主演という強力タッグ。どんなナポレオン像が現れるかと思ったら、天才・偉人・英雄とは程遠く、妻ジョセフィーヌとの夫婦関係に悩み、戦いに勝利してもどこか虚しさを胸中にたたえた「人間ナポレオン」だった。

マリー・アントワネットが大衆の罵声を浴び断頭台に向かうシーンから始まる。血まみれの生首が持ち上げられる。群衆の中で、それを見ていたナポレオン(史実ではないらしいが、監督は二人の位置関係を表すためそうしたかったのだろう)。のっけからぎょっとする光景。

コルシカ島生まれのただの陸軍兵士だったナポレオンは1793年、フランス王党派とグレートブリテン、スペインに支配された南仏の港湾都市トゥーロンの奪回を命じられる。劣悪な大砲と士気の低い兵士を巧みに使い、大戦果を挙げる。権力への階段を一直線に駆け上がる人生が始まる。未亡人ジョゼフィーヌ(ヴァネッサ・カービー)と出会い、60を超す戦いを率い、1812年ロシアに戦いを挑みモスクワを占領。しかし、ロシアはモスクワを焼き払うという奇手に出たため迫りくる冬将軍に敗れ去った。

ナポレオンを素材に映画を作れば、おそらくどこをどう切り取っても見せる作品になる。では、リドリー・スコットはどこをどう切り取ったか。戦いの場面は意外に少なく、最低限の歴史的事実を追っている。ジョゼフィーヌとの奇妙で微妙な関係、背後にあるナポレオンの未練と執着、そして権力への野心と虚無。こんな描写に多くのエネルギーがつぎ込まれた。シンプルに言えば、英雄ナポレオンより人間ナポレオンにピントを当てた。

ロシアに敗戦後、地中海のエルバ島に流される。単調な生活に飽き足らず、1年後に数千の兵を率いて本土に上陸。敗戦後に幽閉の地となった西アフリカ沖セントヘレナ島で最期を迎える。個人的にはこの地の6年間に焦点を当てても面白かった、と思うが、興行的にはそうもいかないか。裏を返せば、エンターテインメントとしては目配りのきいた、いかにもアメリカらしい作品と思える。

2023年製作。ナポレオンがなぜ今?という疑問はいまだ解けないが、アップル資金提供→ソニー・ピクチャーズエンタテインメント配給という作品の出自の部分に時代性を感じる。