差別・偏見・排外主義~映画「ヨーロッパ新世紀」 [映画時評]

差別・偏見・排外主義~映画「ヨーロッパ新世紀」

ルーマニア・トランシルヴァニア地方の小さな村ディトラウであった外国人排斥事件をベースにした。まず、この地方の沿革史から。トランシルヴァニアはドラキュラ伝説の地で、中世の面影を色濃く残す。かつてハンガリー(マジャール人)の支配下にあったが、第一次大戦でオーストリア=ハンガリー帝国が敗れ、ルーマニアに割譲された。このため、村にはハンガリー人も多く住む。

マティアス(マリン・グリゴーレ)はドイツで働いていたが、同僚から差別的な言葉を浴びせられ【注1】、暴力沙汰を起こして追い出される。故郷の村に帰ったが妻アナ(マクリーナ・バルラデアヌ)との関係はとっくに冷め切って、息子は近くの森で何かを見て失語症になっていた。行く当てもなくパン工場で働くが、経営者はかつての恋人シーラ(エディット・スターテ)だった。彼女は離婚し、一人暮らしだった(夜になるとチェロを弾いていた。魅力的な旋律は梅林茂「夢二のテーマ」)。マティアスはそこへ押しかけ、復縁を迫った。

シーラは、パン工場でスリランカ人を二人雇い入れた。周囲の村人が不満の声を上げる。「彼らの手でこねたパンは食べたくない」「工場がモスクにされる」と、根拠のないものばかりだったが、集会は偏見で熱くなるばかりだった【注2】。

ここで「差別と偏見」は上下左右に向けられる。マティアスがドイツで味わった上からの差別。シーラと村人の「水平方向の偏見と憎悪」。村人が抱く下への(スリランカ人への)差別。

集会は思わぬ事態でひとまず幕を閉じる。脳腫瘍を疑われたマティアスの父が森で首を吊ったのだ。マティアス、息子、村人が現場へ向かい、遺体を降ろす。マティアスの足にしがみつき「パパ愛してる」と息子が叫んだ(言葉を失った原因は何かがこのシーンで回収される。おそらく彼は遺体を目撃していた)。

ラスト。マティアスのもとに猟銃が返ってきた。頻繁にクマが出没するため、シーラに預けていた。返したのはクマの保護と取り組むNPOのフランス人(おそらくシーラの恋人)。シーラの自宅に向かったマティアスはシーラに銃口を向けた。「許して」と哀願され、マティアスは逆方向に銃口を向けた(撃つべきは彼女ではなく村人、という暗示?)。

原題は「R.M.N.」。MRIのことらしい。連想させるシーンが1か所ある。父親の頭部の断面図の映像で、脳腫瘍をにおわせる。ここから、村社会にはびこる「腫瘍」のようなものとして差別、偏見、排外主義をとらえているとも解釈できる。それにしても「ヨーロッパ新世紀」とは、皮肉たっぷりなタイトルにしたものだ。「福田村事件」に似たテーマだが、遥かに厚く重い。多民族が入り組む地域だけにルーマニア語、ハンガリー語、ドイツ語、フランス語、英語(もっとあったかも)が飛び交う。

2022年、ルーマニア、フランス、ベルギー製作。監督クリスティアン・ムンジウ。

【注1】ドイツでは第二次大戦時「ジプシー」も強制収容の対象だった。戦後「ロマ」と言い換えられたが、ルーマニアはこれも差別語と反発している。ルーマニア人には「ジプシー」も「ロマ」も差別的な言葉である。この映画では「ジプシー」と呼ばれた。

【注2】シーラはハンガリー人という設定。このこともルーマニア人を激高させる要因かもしれない。この地方にハンガリー人が多いことは冒頭にある通り。

原発めぐる謎の事件~映画「私はモーリーン・カーニー 正義を殺すのは誰?」 [映画時評]

原発めぐる謎の事件~

映画「私はモーリーン・カーニー 正義を殺すのは誰?」

モーリーン・カーニー(イザベル・ユペール)はアレバのCFDT(フランス民主労働組合連盟)代表を務める。5万人の雇用が彼女の手腕にかかっていた。2012年12月、パリ近郊の自宅で彼女の衝撃的な姿が家政婦に目撃された。頭に布をかぶせられ手足はテープで固定、スカートの下の局部にはナイフの柄が突っ込まれていた。

数か月前、アレバで大きな動きがあった。心を通じていたアンヌ・ロベルジョン(マリア・フォイス)から、大統領命令で社長ポストを外れることを知らされた。後任は誰が見ても無能なウルセルという。さらにフランス電力公社(EDF)からの密告で、原子炉製作が中国に全面移管されると知る。雇用への影響を危惧したモーリーンは、真偽を確かめるべく奔走。最中に事件は起きた。

捜査はなおざりで、レイプは自作自演と結論付けられ、逆にモーリーン自身が訴えられた(誣告罪?)。一審有罪で控訴、自作自演は否定されたが、最終的に彼女自身が訴えを取り下げたため事件の核心は闇に葬られた。原子炉製作は情報通り、2020年から中国に全面移管された―。

原題は「La Syndicaliste」。そのまま訳せば組合主義者。労働運動に携わる女性を描いたかといえばそうでもなく、アレバで労使協調路線をとる二人の女性、という構図からフェミニズムが主題のようでもあり、フランスの原発事情かと思えばはるか後景にすぎない、というわけでどこにピントが合っているか判然としないのが弱点。しかし、全体にドキュメンタリータッチで、イザベル・ユペールが演じたモーリーンのキャラクターも得難く、面白かった。うがった見方をすれば、現在進行形にある原発の闇を描くにはここまでが限界、ということかもしれない。

2022年、フランス・ドイツ合作。ジャン=ポール・サロメ。

「戦後」の視座の定点を探る~映画「ほかげ」 [映画時評]

「戦後」の視座の定点を探る~映画「ほかげ」

火影(ほかげ)は、灯火そのものを指すこともあるが、灯火に照らされた形もしくは陰影をいう場合もある。映画を観ての印象で言えば、ここでは最後の意味がふさわしいようだ。では、ここでいう灯火の炎とは、作られた影とはなんだろうか。

焼け跡・闇市の時代。場末の酒場、とは名ばかりで女(趣里)が体を売って身を立てている。生きる気力をとうに失った女の店へ、一升瓶を抱えた中年男(利重剛)がくる。酒を置き、無言のまま押し倒す。二人の関係は分からない。

ある日、復員兵(河野宏紀)が訪れる。翌日も翌々日もきた。「金を作ってくる」といいながら、金はなかった。冬瓜を持って、孤児となった少年(飯尾桜雅)もきた。初めは盗みが目的だった。二人が入り浸り、川の字になって寝る、つかの間の日常。薄暗い店先、油をともした小さな灯が揺れる。

復員した男は戦場体験がPTSDになったようで、銃声を聞いたと突然わめきだしたりしたが、そのうち姿を消した。女に諭され、少年も旅に出た。闇市で拾った拳銃をかばんに忍ばせた。

少年は、謎めいたテキ屋の男(森山未來)と連れて歩くようになった。テキ屋は、迷った末と言いながらある男を訪ねた。少年を使って呼び出し、借りた拳銃を向けた。「これは〇〇のぶん」と戦友の名をあげ、計3発を撃ち込んだ。男に命令され捕虜や住民を虐殺、死んでいった者たちだった。1発が残る銃口を自らに向けたが、引き金を引けなかった。

少年は酒場へ舞い戻るが、女は性病にかかっていた。闇市をさまよい、わずかな金を得ようとする。路地裏を歩き回り一角に突き当たる。気力を失った男たちがおり、かつての復員兵もいた。3人で寝ていたころ、教師だった彼から算数を習った。その教科書を、そっとそばに置いた。しばらくして、1発の銃声を聞いた。

女の部屋の奥に、出征兵士らしい写真と陰膳が置かれていた。夫か恋人であろう。戦死の報を聞き、絶望的な日常を生きている。テキ屋の男は、理不尽な命令のために死んだ戦友たちの恨みを晴らそうとする。自殺も考えるが生への執着が上回る。少年は焼け跡を生き抜くため、と拳銃をひそめるが、女に諭され置いていく。最後の銃声、誰が撃ったかは回収されていない。復員兵は有力な答えだが、違うかもしれない。しかし、それはどうでもいいことでもある。映画ではすべてが寓話的、象徴的に処理されているからだ。4人の生き方(生きざま)が紡ぎだすもの、それが「戦後」という時代であろう。いいかえれば「戦後」と呼んでいるものの思想的原点、「戦後」への視座の定点はなにかを、この映画は提示している。

冒頭の問いに答えれば、灯は戦場体験、もしくは戦争による傷、陰影とはその後の生きざま、もしくは「戦後」そのものではないか。

塚本晋也監督には、戦場の飢餓をテーマにした「野火」(大岡昇平原作)がある。戦争の傷を抱え、どう生きるかをテーマにしたのが「ほかげ」であろう。この作品も、彼の代表作と呼ばれるに違いない。

2023年製作。

「さとくん」はあなたかも~映画「月」 [映画時評]

「さとくん」はあなたかも~映画「月」

相模原市の障碍者施設で2016年に起きた殺人事件がベース。しかし、映画は事件のリアルな再現に力点があるわけではない。断罪をしているわけでもない。容疑者の思想と行動が素材のまま、ごろりと放り出される。事件をどう読み、距離をどうとるかは観るものに託される。だからこそ、この映画は「重い」。

かつて東日本大震災を素材に書いた小説が評価された堂島洋子(宮沢りえ)。しかし、障碍を持ったわが子を3歳で亡くし、書けなくなった。優しいが生活力のない夫・昌平(オダギリジョー)と暮らす。彼女は障碍者施設を訪れる。働くためだ。

施設には、小説家志望の陽子(二階堂ふみ)や、明るい好青年「さとくん」(磯村勇斗)がいた。しかし、行われていたのは障碍者を拘束、軟禁する非人間的な行為だった。拒否反応を示す洋子に「きれいごと」といった視線が向けられた。入居者の一人に「きーちゃん」がいた。目も見えず耳も聞こえない。通常の対話は不可能だった。

洋子は原作にはないキャラクター。事件を目撃する人間として設定された。原作ではきーちゃんが重要な役割を果たすが、映画では洋子が代わる。

さとくんは、対話が成り立たない入居者たちを「心を持たない存在」とみる。心がないのなら人間ではない。社会に生きる意味がない。極北の思想にたどりついたさとくんは、夜中に施設に忍び込み、入居者に「心はあるか」と問いかけ、反応がなければ殺害した。

40歳の洋子は、妊娠を知る。高齢出産で障碍のある子は生まれないだろうか。不安に駆られ苦悩する。そんな時、事件を知る。さとくんの犯行と知り「なぜ」と問う。しかし、わが子の障碍を恐れ、中絶を考えた自分と、さとくんの思想にどれほどの距離があるのか。

映画では、施設は深い森の奥に造られている。社会から隔絶するかのように。私たちは障碍者との関係を(無意識かもしれないが)断絶することを願っていたのではないか。さとくんはそれを「きれいごとではない方法で」実行したのではないか。観るものに投げかけられたのは、そんな問いのように思う。

森達也はある雑誌【注】で、事件後の報道で「特異性」「異常性」が強調されたことに警鐘を鳴らした。事件と日常と切り離す。事件の「普遍性」を語れば犯人擁護と批判する。これでは事件の本質は見えないのではないか。森はそう言う。

「さとくん」はあなたの隣にいる。あるいはあなた自身かもしれない。そんな問いを、この映画は投げかける。

2023年、監督は「茜色に焼かれる」の石井裕也。原作は辺見庸。今年一番の問題作になるだろう。

【注】「現代思想」2016年10月号。

帝国末期の奔放な女性像~映画「エリザベート1878」 [映画時評]

帝国末期の奔放な女性像~映画「エリザベート1878」

座席につくと周りは女性ばかりだった。世紀末のヨーロッパ、美貌をうたわれたオーストリア皇后の自由奔放な生き様を描いた。そんな惹句が効いたのか、典型的な女性映画とみられたようだ。しかし、そんなつもりで観た人は面食らったのでは。

原題は「CORSAGE」。女性のコルセットである。細いウェストをさらに細く締め上げる。まるで拷問。こうして細いウェストのエリザベート(ビッキー・クリーブス)はバルコニーから微笑みをたたえて手を振る。自室に戻ったとたん、嘔吐する。コルセットは皇后の座の象徴であり、そこにまつわる数々の風習をも指しているようだ。コルセットをいつ脱ぎ捨てるか。彼女の大きな命題となっていく。

エリザベートが40歳になった1878年1年間を追った。1000年にわたりヨーロッパを支配した神聖ローマ帝国(ハプスブルグ帝国)は落日の日々を送り、オーストリアとハンガリーのみが帝国を形成していた(オーストリア=ハンガリー帝国)。

1878年はベルリン条約が結ばれた年でもある。オーストリア=ハンガリー帝国がボスニア施政権を手にし、セルビア公国がオスマン帝国から独立した。第一次大戦の引き金となった1914年サラエボ事件の時限装置が、この時動き始めたともいえる。オーストリア=ハンガリー帝国の皇位継承者を暗殺した青年は大セルビア主義者だった。殺害されたフランツ・フェルディナントにサラエボ行きを命じたのは皇帝フランツ・ヨーゼフ1世、つまりエリザベートの夫だった。オーストリア=ハンガリー帝国は大戦の敗北によって幕を閉じた。

一見、史実を忠実に再現したかのようだが、実は最も肝心な部分がフィクションになっている。ルードヴィヒ2世(マヌエル・ルバイ、ルキノ・ヴィスコンティが映画化した)との奔放な関係、落馬事故の後、夫ヨーゼフ(フロリアン・タイヒトマイスター)をベッドで全裸で待ち受けるシーンなど自由な女性像が描かれる。タバコもヘロインも吸う。映画の作り手としては「暗殺」という史実に沿うのではなく、イタリアの海に身を投げるという結末が必然だったのだろう。その決着のつけ方を、あなたはどう受け止めるか。

冒頭に書いたように、この映画は俗にいう「女性もの」をはるかに超えている。

2022年、オーストリア・ルクセンブルク・ドイツ・フランス合作。マリー・クロイツァー監督・脚本。

火葬のない国の極秘計画~映画「6月0日アイヒマンが処刑された日」 [映画時評]

火葬のない国の極秘計画~

映画「6月0日アイヒマンが処刑された日」

アドルフ・アイヒマン。ナチ親衛隊員。ユダヤ人絶滅収容所移送の最高責任者。戦後逃亡を続け1960年、潜伏先のアルゼンチンでイスラエルの諜報機関モサドに身柄を確保された。翌年4月、いわゆるアイヒマン裁判が行われた。大戦中に米国に亡命したユダヤ系哲学者ハンナ・アレントが「ザ・ニューヨーカー」誌の求めに応じて取材。「凡庸な悪」と書いたことが波紋を呼んだ。12月に死刑判決が下り、執行は5月31日から6月1日の間とされる(明確には公表されていない)。この時の模様を一人の少年の目を通して描いた。

61年イスラエル。リビアから一家で移住してきたダヴィッド(ノアム・オヴァディア)は、父に連れられ鉄工所で働くことに。貧しさから時折盗みを働き、偶然、社長ゼブコ(ツァヒ・グラッド)が極秘計画を練っていることを知る。持ち込んだのは、かつての戦友ハイム(ヨアブ・レビ)。遺体の焼却炉を作る。設計図はアウシュビッツの焼却炉のそれだった。かつて多くの同胞を焼いた炉で、アイヒマンを焼く―。

計画を盗み聞いたダヴィッドは捕まるが、ばれることを恐れたゼブコはそのまま働かせた。少年は火葬の顛末を見守った。

アウシュビッツ収容所の展示物に、初期のころユダヤ人の遺体が野焼きされる写真があった(どうやって撮影したのだろう)。その後、収容所内に火葬炉が作られ、連日黒い煙が上がったという(炉はなんと将校のレストランの前にあった)。ユダヤ教は火葬を禁じ、戦後イスラエルでは土葬のみが許された。こうした事情を承知で、ナチスは火葬を強行した。アイヒマンの処刑後については、遺体の痕跡さえ残さないことが至上命題だった。ネオナチによるヒーロー化を避けるためだ。遺灰はイスラエル領海外にまかれたという。

映画では、アイヒマン裁判の主任捜査官で絶滅収容所の生き残りミハ(トム・ハジ)の回想談が絡む。関連が希薄でなんともわかりにくい。少年の目撃談一本で掘り下げたほうが、内容あるものになっただろう。面白い素材だが、エピソードがエピソードに終わっている点が惜しい。

2022年イスラエル、アメリカ合作。監督・共同脚本ジェイク・パルトロウ。

◇

戦争にもルールがあることを、国際人道法は示した。このルールが破られた時の痛みを、人類史上最も不幸な形で味わったのはユダヤの人々だった。しかし今、この民族によって作られた国が、人道無視のジェノサイドに手を染めている。これ以上の悲惨があるだろうか。イスラエルは今すぐガザから手を引くべきだ。

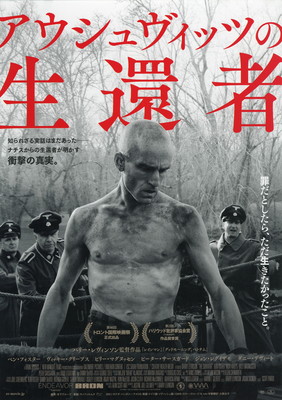

生きるため犯した罪~映画「アウシュヴィッツの生還者」 [映画時評]

生きるため犯した罪~映画「アウシュヴィッツの生還者」

アウシュヴィッツ収容所で行われた賭けボクシングは「アウシュヴィッツのチャンピオン」(2020年、ポーランド)でも描かれた。主人公はポーランドで名を知られたボクサー。非ユダヤ人だったが反ナチの闘士で、収容所に送られたのもそれが理由だった。実在の人物と言われる。

「アウシュヴィッツの生還者」も、収容所のボクシングを描いた。主人公はポーランド系ユダヤ人。ボクシングは収容所で生きるために覚えた、というから「アウシュヴィッツのチャンピオン」とは別人物のようだ。

賭けボクシングは、ナチ将校の「娯楽」が目的だった。囚人同士が闘い、負けた方は銃殺かガス室送り。勝敗は生死に直結した。ナチ親衛隊の将校シュナイダー(ビリー・マグヌッセン)に目をつけられたハリー・ハフト(ベン・フォスター)は生きるため、勝ち続けた。そして生き残った。

物語は1942年ごろ~45年、49年、64年と三つの時代にまたがる。49年をメーンに、収容所の2年余りがフラッシュバックのように回想され、ラストの64年に向かう。

戦争が終わり、アメリカに渡ったハリーは、プロボクサーとして生活していた。咬ませ犬のようなポジションで、戦績も芳しくなかった。それでも続けたのは、戦時下に生き別れになったレア(ダル・ズーゾフスキー)の消息をつかむためだった。彼の戦時体験に関心を持つ新聞記者(ピーター・サースガード)が取材に現れた。兄の忠告をよそに、同胞との生死を賭けたボクシングのことを話した。記事は周囲の見る目を変え、「裏切者」と怒声が浴びせられた。

当時、世界をうかがうロッキー・マルシアノが同クラスにいた。「無謀」という声を押しのけ、ハリーは対戦に名乗りを上げた。記事がレアの目に届くのでは、という思いからだった。

ここまでは二つの時代が交互に描かれる。収容所内はモノクロ、戦後はカラー。しかも、二つの時代はベン・フォスターが演じ分けているというから驚きだ。収容所のハリーはやせこけ、戦後と二十数㌔体重が違うという。

後半、ハリーの戦後に軸足が移る。平和を謳歌する物語にはならない。同胞の命を代償に生き延びたことへの自責の念にさいなまれる。

レアを捜す中で知り合ったミリアム(ビッキー・クリーブス)と結婚、雑貨店を営み子供も生まれた。そこへかつて取材した記者が、レアの現住所のメモを持って現れた。ハリーは息子のアランを連れ、会いに行く。64年。彼女も家庭を持っていたが、末期がんだった…。

アウシュヴィッツ体験、戦時に犯した罪の意識、そして長い旅路の果てに巡り合ったかつての恋人同士-と、後半になるにつれメロドラマの色彩が強まる。「アウシュヴィッツもの」の多くが、ドイツ敗戦=ソ連軍による解放を物語のゴールとしているのに対して、この映画はその先に軸足を置いており、その点で異色である。この手の映画としては重量級といえる。アメリカ礼賛を着地点にしていることを除けば。

ハリーは2007年に82歳で死去。前年に発表したアラン・スコット・ハフト(息子)の著書「Harry Haft: Auschwitz Survivor, Challenger of Rocky Marciano(ハリー・ハフト アウシュヴィッツの生還者でロッキー・マルシアノの挑戦者)」がベースにあると思われる。

2021年、カナダ、ハンガリー、アメリカ合作。監督バリー・レヴィンソン。

精神の拷問と破壊~映画「ナチスに仕掛けたチェスゲーム」 [映画時評]

精神の拷問と破壊~映画「ナチスに仕掛けたチェスゲーム」

ユダヤ人作家シュテファン・ツヴァイクが晩年、亡命生活を送ったブラジルで執筆した最後の作品「チェスの話」を映画化した。

主人公はオーストリアの公証人ヨーゼフ・バルトーク(オリバー・マスッチ)。ロッテルダムの港でニューヨーク行きの船を待っている。列の中に妻アンナ(ビルギット・ミニヒマイアー)を見つけ、二人で乗り込む。ここから二つの時間軸が進行する。フラッシュバックのように過去が立ち上がる。

ドイツのオーストリア併合(1938年)とともに、バルトークはゲシュタポに連行された。彼が管理する貴族たちの膨大な資産が狙いだった。事態を予測して書類は焼却した。預金番号は頭の中だ。覚悟していた過酷な拷問はなかった。ホテルの一室に軟禁され、尋問以外は外界と遮断された。毎日同じスープが与えられた。次第に薄れる時間の観念。精神の拷問だった。

全く偶然に一冊の本を手に入れた。チェスの本だった。名人たちの手が紹介されていた。駒など触ったこともないバルトークは床に盤を描き、一手ずつ記憶した。集中することで精神の安定を得た。だがそれも終わりの時が来た。ゲシュタポのフランツ=ヨーゼフ・ベーム(アルブレヒト・シュッフ)に本を発見されたのだ。返してくれと懇願するバルトークに、もはや人間としての誇りはなかった。

船中では世界的な名手ミルコ・ツェントヴィッチによる対局が行われた。背後からバルトークが適切なアドバイスを送る。それを聞いた船のオーナーが対戦を勧める。対局に臨み、名人と引き分けた。

バルトークは、妻の姿がないことに気づく。船員に確かめると、乗船時から一人だったという。ツェントヴィッチはなぜかゲシュタポのベームだった(アルブレヒト・シュッフの二役)。ナチスの将校たちが、対局を見ている。現実と幻影の境界線が判然としない。

1年間の軟禁をへて、バルトークは自由の身になった。しかし、精神はナチスの「拷問」によって破壊されていた。ラストシーン、どこかの精神病院に収容されたバルトーク。そばには妻がいる。彼女に「君は新しい看護婦か」と問いかける。最後に出る「精神が無敵だと信じなければならない」とのメッセージ、どう読めばいいのか…。

「ナチスもの」にとどまらない、映画的な面白さを備えた作品。

2021年、ドイツ。監督は「アイガー北壁」のフィリップ・シュテルツェル。オリバー・マスッチは「帰ってきたヒトラー」で注目された。

戦後のヨーロッパを変えた人~映画「シモーヌ」 [映画時評]

戦後のヨーロッパを変えた人~映画「シモーヌ」

シモーヌ・ヴェイユ(1927-2004)。同化ユダヤ人の家庭に生まれ、フランスの行政官からEU議会議長に上り詰めた。精力的な生涯の背景には、壮絶なアウシュヴィッツ体験があった―。そんな映画である。「同化ユダヤ人」という聞きなれない言葉、大まかには宗教、結婚相手などを「ユダヤ」に限定しない、住む国の環境に合わせる、ということらしい。

冒頭、一人の老婦人が原稿を書きながら追想にふけっている。それは、やがて「自伝」になる予定だった。のどかな風景は一転、激しい議論の場面に。1974年、シモーヌはシラク政権の厚生相として人工中絶の合法化(ヴェイユ法)を成立させた。

前半は少女期からアウシュヴィッツ体験を経て生還。パリ大学、パリ政治学院を経て結婚、育児にいたる生活を描く。家庭の主婦にとどまることに疑問を抱き、弁護士を目指すと宣言。家族の賛同を得られず行政官で妥協。「自由と博愛」のフランスが意外に不自由で保守的であることが伝わる。

後半、アウシュヴィッツ体験が前面に。ヴィシー政権下の1944年4月、一家は連行される。貨物列車に詰め込まれ、厳寒と食糧難の収容所生活。3か月後にアウシュヴィッツ内にあるボブレク収容所に送られ命をつなぐ。ポーランド人のカポ(労働監視員)の配慮らしい。食糧事情などがややよかったのだ。翌年1月、ソ連軍が迫りドイツ領内ベルゲン・ベルゼン収容所への「死の行進」を強いられた。倒れれば即銃殺。なんとかたどり着いたが(夫は消息不明)、母は直後に亡くなった。

こうした恐怖の体験が詳細に映像化される。シモーヌの思想の土台をなすからだ。戦後の歩みとアウシュヴィッツ体験が交互に描かれる中で、戦後再会した夫の「EUを結成したことで(シモーヌは)20世紀と和解することができた」という言葉が紹介される。悲劇を繰り返さないため、ヨーロッパの国同士が戦争をしない仕組みが必要、という思いが込められている。

この稿を書くにあたってウィキペディアを参照した。ハンナ・アーレントの「アイヒマン=凡庸な悪」論を「すべての人に罪があるというのは、だれにも罪はないというのと同じだ」と批判するシモーヌの言葉が興味深かった。実際に死と直面したシモーヌと、連行前に米国に亡命したアーレントの、体験の違いが背後にあるのか。もちろん、それだけではないだろうが。

フランスの戦後をリアルに生きた、反骨と信念の人。世界を変えたかどうかは分からないが、ヨーロッパを変えた人の一人。

2021年、監督オリヴィエ・ダアン。

少女期を除き、二人の俳優がシモーヌを演じた。時間軸が入り組んでいるため、キャストは別に紹介する。

エルザ・ジルベルスタイン(シモーヌ1968-2006)

レベッカ・マルデール(シモーヌ1944-1965)

オリヴィエ・グルメ(夫のアントワーヌ)

エロディ・ブシェーズ(母のイヴォンヌ)

八方ふさがりの現実~映画「遠いところ」 [映画時評]

八方ふさがりの現実~映画「遠いところ」

舞台は沖縄。17歳のアオイ(花瀬琴音)はコザのキャバレーで働く。息子の健吾(2歳)、夫のマサヤ(佐久間祥朗)と暮らす。建築会社で働くマサヤは、出勤率が悪いと首切りにあう。生活はアオイの肩にかかるが、店に警察の手入れがあり、働けなくなる。酒におぼれたマサヤは街で喧嘩沙汰を起こし、3人にけがをさせる。示談金はない。店に相談すると「ウリ」しかないといわれる。風俗で体を売れば、キャバ嬢の何倍ものカネが手に入る。その道を選択したアオイの内部に変化が出始める。児童相談所の職員が訪れ、健吾を連れていく。風俗には手を出すな、と忠告していたキャバ嬢の親友・海音(石田夢実)は死んでしまった…。

ひたすら堕ちていく。八方ふさがり、壁、出口なし。

そんな映画である。この現実を、あなたはどう見るか。そんな問題提起ととらえられなくはない。作品の密度は高く、支えるのはアオイを演じる花瀬の存在感である。

精神のどこかに破綻をきたしたアオイは施設に侵入し健吾を連れ海へ行く。このラストシーンの結末は、見るものに放り出される。希望なのか、絶望なのか。タイトル「遠いところ」からすれば、容易に死のイメージにつながる。時間の流れを見ると、水平線に浮かぶ太陽は、朝日である。その朝日に向かって健吾を抱え上げるアオイ。健吾がいるから生きてこられた。そう言っているようだ。これは、希望でなくてなんであろう。

2022年製作。監督の工藤将亮は、ある新聞のインタビューで「ほぼノンフィクション」と語った。映像作品には実写や録音を使う手法があり、そのためドキュメンタリーというジャンル分けがあると理解していた(活字メディアでは、事実をそのまま再現する場合でも、活字で全面的に起こす必要があり、そのためノンフィクション、フィクションというジャンル分けが意味を持つ)。映像作品をノンフィクションと定義すれば、以上のような理解は覆される。もっとも、T・カポーティ―の「冷血」をノンフィクションノベルと呼ぶ向きもあるので、ノンフィクションムービーも、あってもおかしくないかも。

監督の言に従えば「遠いところ」は「ほぼノンフィクションムービー」であろう。