素材は面白いが~映画「ジャンヌ・デュ・バリー 国王最期の愛人」 [映画時評]

素材は面白いが~映画「ジャンヌ・デュ・バリー

国王最期の愛人」

この1か月足らずの間に、フランス革命ビフォー&アフターの映画を立て続けに見た。時間軸が逆転するが、アフターは「ナポレオン」。マリー・アントワネットが断頭台に向かうシーンから始まる。ビフォーが、この「ジャンヌ・デュ・バリー 国王最期の愛人」だった。

私生児として生まれ、娼婦同然の生活を経てフランス国王の寵愛を受けヴェルサイユ宮殿に入り、公妾として権勢の階段を昇りつめた女性。歴史上、こんな面白いキャラクターはそうそう見当たらない。したがって、これまでにも数多く映画化されてきた。

「国王最期の愛人」の主人公ジャンヌ・デュ・バリーは監督・脚本のマイウェンが、ルイ15世をジョニー・デップが演じた。

巷に生きる女性が突然ヴェルサイユ宮殿に入るのだから、王室とそれを取り巻く人々の挙動と因習が皮肉交じりの視線で描かれる。やがて王太子(後のルイ16世)がマリー・アントワネットを娶る。ジャンヌとアントワネットのつばぜり合いが始まるが、なぜかこの部分はさらりと描かれる。ルイ15世が1774年、天然痘を患い死の床につくと、ジャンヌはヴェルサイユから追放され、修道院に幽閉される。ジャンヌの権勢は国王の寵愛だけが支えなので、これはやむを得ないところか。この時から15年後にフランス革命が起きる。

15世の死後のジャンヌの生きざまは、映画では描かれないが面白い。16世の温情で幽閉を解かれた後、貴族階級の複数の人々と愛人関係を持ち、相変わらずの生活だったようだ。革命後、英国に行くが再び帰国。16世やアントワネットに続いて断頭台に上った。英国から再帰国したのはなぜか。ヴェルサイユにあった宝石を取り返すためだった、とする説があるが、執着ぶりが見えて、本当なら面白い。

ジャンヌが国王の公式の愛人(そんな言い方があるのかは別にして)になるにあたって、デュ・バリー子爵(映画では伯爵)の弟と結婚、宮殿入りを果たした、という「手続き」も、現代人の理解を超える。私生児としての過去を消し、貴族階級入りするための儀式だったということか。「切腹」を書いた滝口康彦の「武士道残酷物語 拝領妻始末」の逆コースを思わせる。

最後に、ジャンヌのマイウェンとルイ15世のジョニー・デップはどう見てもミスキャストだ。マイウェンのジャンヌは「美貌と知性を併せ持つ」という設定からは程遠いし、フランス語をしゃべれないジョニー・デップに全編フランス語をしゃべらせたのは、重荷を背負わせただけだった(といってもセリフは最小限だったが)。面白い素材だけに惜しい。

2023年、フランス。

女性の自我確立の物語~映画「哀れなるものたち」 [映画時評]

女性の自我確立の物語~映画「哀れなるものたち」

19世紀初め「フランケン―」を書いたのは18歳の少女で、その内容は、死んだ人間の肉体を使って人造人間を作り出す神を恐れぬ所業、と批判された。言い換えれば、科学と神の領域の境界線に踏み込んだ物語だった。

「哀れなるものたち」の舞台は、衣服のデザインなどから推測すると19世紀後半、ヴィクトリア朝のころ、パックスブリタニカの時代。神への畏敬がストーリー展開に翳を落とす「フランケン―」と違い「哀れなる―」にはそうした翳りはない。焦点は、新たな脳を獲得した女性ベラ(エマ・ストーン)の直線的な成長物語にある。二つの物語に共通点を見出すとすれば、脳の移植を行った天才外科医バクスター(ウィレム・デフォー)=生まれ変わった女性の実質的な父=と「フランケン―」を書いたメアリーの父が、ともにゴッドウィンという姓を持つ点だ。映画では女性が外科医を「ゴッド」と呼ぶが、このことも「神への領域」を意識した「フランケン―」とつながる何かを思わせる。

ロンドン。ベラの前身の女性は何かの事情で、ビルの屋上から飛び降り自殺する。直後に発見された遺体から身ごもっていた嬰児を帝王切開で取り出し、その脳を母親に移植する(女性は脳死状態であったわけだ)。新生児の脳と成熟した肉体を持つ新たな女性ベラが誕生する。驚異的なスピードで環境に順応し、脳と肉体のアンバランスは解消されていく。性にも目覚める。そこへ、放蕩癖のある弁護士ダンカン(マーク・ラファロ)が現れ、冒険の旅に出る。セックスに明け暮れる毎日。アレクサンドリアで貧困階級の苦しみを、パリでは娼婦となって男の本当の姿を知る。そこへ、ゴッドウィン危篤の知らせ。ベラはロンドンに帰る。

途中で、ベラは前身が将軍アルフィー・ブレシントン(クリストファー・アボット)と結婚していたことを知り、生活ぶりを確かめるため将軍のもとへ向かうが、下層階級を抑圧する姿に嫌気がさし、同時に妻(後のベラ)への虐待も判明。それが自殺につながったと理解し、将軍のもとを去る―。

新たな脳(=精神)を得た一人の女性が古い因習や男女間格差にとらわれず、冒険の旅の中で貧困階級の苦しみを知り、新しい世界観を獲得する。こうしてみると、これは怪奇譚の類ではなく、女性の自我の確立=解放の物語だとわかる。そういえば、「フランケン―」を書いたメアリーの母は、女性解放運動の提唱者(後に自殺)だった。こうしたことも、フェミニズム作品と呼ばれる伏線になっているのかもしれない。

2023年、英国。ヨルゴス・ランティモス監督。

不器用な愛の行方は~映画「枯れ葉」 [映画時評]

不器用な愛の行方は~映画「枯れ葉」

男と女のラブストーリー。特に何かの仕掛けがあるわけではない。偶然出会って、お互いにひかれて、すれ違いがあって、それでも愛は変わらず…。そして最後はカウリスマキらしく、ハッピーエンド。

ヘルシンキのスーパーで働くアンサ(アルマ・ポウスティ)は、期限切れの食品を持ち帰ろうとしてとがめられ、予告なしのクビを宣告される(そんな無茶な労働協定があるのか、よく知らないが映画はそうなっている)。気晴らしに友人とカラオケに。工場で働くホラッパ(ユッシ・ヴァタネン)と出会う。

ここで余談だが、ホラッパが友人にカラオケに誘われるシーンが面白い。彼らはコンテナを住居としていて、友人が「今日は金曜日だ。カラオケ(そのまま「カラオケ」と発音していた)に行こう」と声をかける。カウリスマキの「過去のない男」(2002年)で、コンテナハウスに住む記憶喪失者が「今日は金曜日だ。ディナーに行こう」と誘われるシーンをほうふつとさせる。この時の行先は救世軍の食事ボランティアだった。この時、救世軍にいたのはカウリスマキ映画の常連、無表情が印象的なカティ・オウティネンだった。

仕事をなくしたアンサはパブの皿洗いにつくが、経営者が麻薬の密売容疑で逮捕され、給料が出なくなる。そんな時、ホラッパと偶然再会する(都合のいい「偶然」だが、こんなところがカウリスマキ)。カネがないアンサはホラッパのおごりでコーヒーを飲み、映画を観る(なぜかゾンビの映画)。

二人は再会を約束、アンサは電話番号をメモした紙を渡すが、ホラッパはポケットから取り出した拍子に落としてしまう。名前も聞いていなかったので、映画館の前であてもなく待ち続ける。電話がかかってこないことを案じたアンサも映画館を訪れ、大量の吸い殻を見つけて彼が待っていたことを知る…。

武骨で不器用な愛のありように見ていてイライラするが、人間的な温かみを感じさせもする。この後、アル中気味のホラッパが、仕事中に酒を断てずクビになったり、交通事故にあったりするが、なんとか二人は巡り合う。ラストシーン、二人が並んで歩くシーンに枯れ葉が舞う。タイトルの由来が分かる。社会の枯れ葉のような二人にも幸せを求める権利はあるんだよ、と言っているようでほのぼのさせるエンディングだ。主役の二人は相変わらずの無表情、独特の音楽の使い方。カウリスマキ調は健在だった。

2023年、フィンランド、ドイツ合作。

全編でウクライナとロシアの戦況を伝えるニュースがラジオから流れていた。こんなところにカウリスマキのこだわりがあるのかもしれない。母国フィンランドはソ連から二度の侵略を受け最終的に領土の1割を分割させられた苦い経験を持ち、ロシア革命直後にはドイツ、ソ連という軍事強国の脅威を背景に深刻な内戦も経験した。ウクライナの現状が他人事とは思えなかったかもしれない。

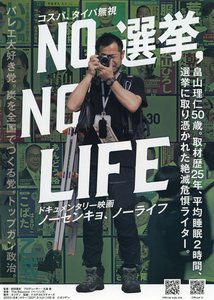

少数者の声を聴く~映画「ヤジと民主主義」「NO選挙,NO LIFE」 [映画時評]

少数者の声を聴く~映画「ヤジと民主主義」「NO選挙,NO LIFE」

「じゃあ、ここは多数決で決めましょう」

「えっ それでいいんですか」

「だって、もう平行線のままだし。多数決なら民主的でしょ」

いろんな会合で、よく見る光景である。多数決は民主的なのだろうか。言い換えれば、多数の意見はいつも正しいのか。では、民主主義とは何なのか。少なくとも少数者や弱者の声を切り捨てるのは、民主主義とはいえないのではないか。

こんなことを痛切に感じる映画を2本、立て続けに見た。

一本は「ヤジと民主主義」(2023年製作)。2019年7月の参院選。安倍晋三元首相が札幌で遊説中に政権批判の声を上げた男女二人が警察官に排除された。この問題を追った北海道放送のドキュメンタリー(2020年放映)を、その後の動きを加え「劇場拡大版」にした。排除された側が提訴、地裁判決では原告二人が全面勝訴。高裁では男性が敗訴、女性は勝訴と判断が分かれた。判決直前に安倍元首相襲撃事件があったことが影響したとみられる。

この国では、政権批判をすることは自由である。このことと選挙活動の自由、犯罪予防のための警備活動が天秤にかけられた。一つ間違えば表現の自由、政治的意見の選別(検閲)につながりかねない。常識的に見て北海道警の過剰警備が批判されるべきだが、法廷の議論はまだ続いている。

もう一つは「NO選挙,NO LIFE」(2023年製作)。各地の選挙を追うフリーランスライター畠山理仁の取材活動に密着した。2022年7月、参院東京選挙区。彼は候補者全員を直接取材することを旨とする。しかし、候補は34人もいる。50歳のフリーライターには楽ではない。なぜ彼は全員取材にこだわるのか。大手メディアは初めから当選見込みのない候補は「泡沫」として切り捨て、当落線上を見極めようとする。選挙後の政治地図を見定めれば一件落着なのだ。

しかし、畠山の視界にあるのはそうではない。時に荒唐無稽な意見、声も拾う。弱者の声なき声が聞こえてくるかもしれないのだ。彼が体力的限界を感じ、最後の取材現場として選んだのは沖縄県知事選(2022年)だった。そこでは、県民全体が少数者、弱者として政治(国政)に向かおうとしていた。結局、畠山はこの後も選挙取材から引退できないでいる。

共通するのは、多数が少数を抑え込むことに対する強烈な違和感、「NO」の叫びである。標的となった「安倍政治」は、権力者の側からの弱者、マイノリティへの攻撃、抑え込みだった。少数者の声をすくい上げてこそ、民主主義ではないのか。観た後の、私の第一の感想である。

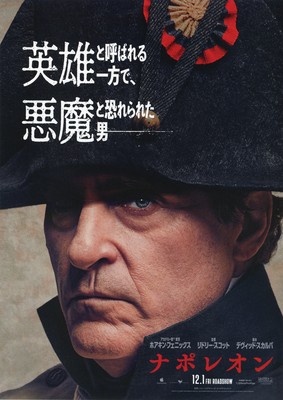

英雄像より人間性に焦点~映画「ナポレオン」 [映画時評]

英雄像より人間性に焦点~映画「ナポレオン」

「ナポレオン」といえばフランスの英雄にとどまらず、世界史に必須の人物。フランス革命後の動乱の中で生まれた戦争の天才。数限りなく映画化された。いまなぜナポレオンなのか。そんな疑問を胸に観た。「グラディエーター」のリドリー・スコット監督と「ジョーカー」のホアキン・フェニックス主演という強力タッグ。どんなナポレオン像が現れるかと思ったら、天才・偉人・英雄とは程遠く、妻ジョセフィーヌとの夫婦関係に悩み、戦いに勝利してもどこか虚しさを胸中にたたえた「人間ナポレオン」だった。

マリー・アントワネットが大衆の罵声を浴び断頭台に向かうシーンから始まる。血まみれの生首が持ち上げられる。群衆の中で、それを見ていたナポレオン(史実ではないらしいが、監督は二人の位置関係を表すためそうしたかったのだろう)。のっけからぎょっとする光景。

コルシカ島生まれのただの陸軍兵士だったナポレオンは1793年、フランス王党派とグレートブリテン、スペインに支配された南仏の港湾都市トゥーロンの奪回を命じられる。劣悪な大砲と士気の低い兵士を巧みに使い、大戦果を挙げる。権力への階段を一直線に駆け上がる人生が始まる。未亡人ジョゼフィーヌ(ヴァネッサ・カービー)と出会い、60を超す戦いを率い、1812年ロシアに戦いを挑みモスクワを占領。しかし、ロシアはモスクワを焼き払うという奇手に出たため迫りくる冬将軍に敗れ去った。

ナポレオンを素材に映画を作れば、おそらくどこをどう切り取っても見せる作品になる。では、リドリー・スコットはどこをどう切り取ったか。戦いの場面は意外に少なく、最低限の歴史的事実を追っている。ジョゼフィーヌとの奇妙で微妙な関係、背後にあるナポレオンの未練と執着、そして権力への野心と虚無。こんな描写に多くのエネルギーがつぎ込まれた。シンプルに言えば、英雄ナポレオンより人間ナポレオンにピントを当てた。

ロシアに敗戦後、地中海のエルバ島に流される。単調な生活に飽き足らず、1年後に数千の兵を率いて本土に上陸。敗戦後に幽閉の地となった西アフリカ沖セントヘレナ島で最期を迎える。個人的にはこの地の6年間に焦点を当てても面白かった、と思うが、興行的にはそうもいかないか。裏を返せば、エンターテインメントとしては目配りのきいた、いかにもアメリカらしい作品と思える。

2023年製作。ナポレオンがなぜ今?という疑問はいまだ解けないが、アップル資金提供→ソニー・ピクチャーズエンタテインメント配給という作品の出自の部分に時代性を感じる。

時が過ぎれば夢も朽ちる~映画「花腐し」 [映画時評]

時が過ぎれば夢も朽ちる~映画「花腐し」

花腐(くた)しとは梅雨のころの長雨のこと。「春されば卯の花腐し我が越えし妹が垣間は荒れにけるかも」(万葉集)からとられた。現代語で言えば「初夏のころ咲くウツギの花も、長雨が降れば朽ちてしまう。私が越えた、愛する人の家の垣間も荒れているだろう」。万葉の和歌がなぜタイトルに引用されたかは、見ているうちに分かってくる。

芥川賞をとった松浦寿輝の原作は、死に別れた女性とのときが忘れられず、どん詰まりの人生を送る中年男の心情を、幻想を交えて描いた。これを、ピンク映画の世界で下積みを送り、代表作「火口のふたり」(2019年)を持つ荒井晴彦監督が、斜陽のピンク映画界に舞台を置き換え映像化した。ストーリーも、一人の女性を愛した二人の男が偶然出会い、追憶を語る恋愛ドラマに変更した。

冒頭、男女の心中死体が浜辺に上がる。ピンク映画の女優・桐岡祥子(さとうほなみ)と監督の桑山篤(吉岡睦雄)だった。祥子と同棲していた栩谷修一(綾野剛)は彼女の実家に向かうが、線香一本上げさせてもらえなかった。

栩谷もピンク映画の監督だったが、ここ5年間撮っていなかった。生活に困り、アパートの大家(マキタスポーツ)に部屋代の滞納を交渉する。大家は、あるアパートの建て替えを計画中だが、男が一人居座っていて計画が進まない。追い出してくれれば、部屋代に色を付けた謝礼を支払う、という。気が進まないまま、男を訪ねた。売れない脚本家・伊関貴久(柄本祐)がいた。押し問答をするうち二人は打ち解け、部屋に上がり込んで酒を飲み始めた。部屋の奥には映画を勉強しているという中国人留学生リンリン(MINAMO)がおり、周囲は栽培中のマジックキノコで一杯だった。

伊関は昔付き合った女のことを話し始めた。居酒屋でアルバイト中、知り合った。演劇を勉強しているという。栩谷と伊関は韓国人のママ(山崎ハコ)の店に場所を移し、語り合った。栩谷が名を聞くと桐岡祥子だという。「その女は死んだよ」と、栩谷は告げた。

祥子は伊関の子を身ごもったが、女優の道を捨て切れずおろしてしまう。シナリオライターをあきらめ、家庭を持つことを考えていた伊関との間に亀裂が入り、二人は別れる。

祥子と出会った栩谷は、映画を撮れないままずるずると5年間を過ごす。そして妊娠を知る。しかし、栩谷は「俺には家族はいらない」と、女優をあきらめ家庭を持つことを考えていた祥子を突き放す。やがて流産し、二人の間に亀裂が入る。そんなころ、彼女を主役にした脚本を、桑山が持ってきた。そして桑山と一線を越えたことを祥子が告白。しかし、栩谷は「そう…」と聞き流した。

原作は、女性と死に別れた男の、未練を引きずる話である。映画では、二人の男が「祥子」への未練を引きずる。あのとき、こうすればよかった、という思いを二人とも抱いている。そんな心情からか、終わりに近く謎のシーンがある。栩谷は、鏡越しに背後を祥子が通り過ぎるのを目撃する。追っていくと、彼女は伊関の部屋に入る。ドアの隙間越しに何かを見た栩谷は、涙を流す。何を見たのだろうか。

この映画で「花腐し」の花とはなんであろうか。第一義的には祥子という存在である。しかし、たとえピンク映画であろうと、人々を夢中にさせる映画を撮りたい、と思っている業界全体を指しているのかもしれない。そうした情熱も、長雨の季節が来れば腐り、朽ちてゆく。そんなレクイエムが全体を覆っているように思える。蛇足かもしれないが、かつてピンク映画でみられたパートカラーの手法が、ここでもとられた。希望に満ちた過去はカラー、絶望に沈む現在はモノクロ。

「火口のふたり」もそうだが、荒井作品は過剰と思えるセックスシーンで知られる。「花腐し」で、このセックスシーンのカギを解くセリフに出会った。伊関が祥子との思い出を語る中で「さよならのセックスをして別れた」。日常会話のようにセックスが行われる。単なる欲望とか愛情とかとは違う、会話のようなやりとり。これを下敷きにして見ると、荒井作品でのセックスシーンの意味が多少分かってくるようだ。

2023年製作。

ありふれた日常こそ輝く~映画「PERFECT DAYS」 [映画時評]

ありふれた日常こそ輝く~映画「PERFECT DAYS」

「百姓が侍を雇う?」

「そうだよ」(中略)

「出来たな」

黒澤さんが低くズシリという。

映画「七人の侍」の構想が走り出した瞬間である。(橋本忍著「複眼の映像」から)

黒澤明は時代劇をつくろうとしていた。まずあったのは、ある「侍の一日」を完璧なリアリズムで仕立てることだった。細部で躓き、次に剣豪列伝をオムニバスで。これも行き詰まった。そんなとき、武者修行の兵法者の生態を話す中で冒頭のエピソードに行き当たった。完全主義者は「侍の一日」に至らず、そのことが歴史的名作を生んだ。

「PERFECT DAYS」は、あるトイレ清掃員の一日を追った映画である。描いたのは奇想天外でも、波乱万丈の人生でもない。ぼろアパートに住み、決まった時刻に起き、布団の畳み方も歯の磨き方も寸分違わない毎日。そんな彼にも、人生や生活への揺らぎがある。

軽自動車で仕事場(公衆トイレ)へ向かう平山(役所広司)は、70年代の洋楽をカセットテープで聞くのがお気に入りだ。冒頭、車内に流れるのは「朝日の当たる家」。同僚のタカシ(柄本時生)は、仕事はいい加減だ。ガールズバーで働くアヤ(アオイヤマダ)にぞっこんで、平山の軽を借用したりする。

鎌倉に住む姪のニコ(中野有紗)が10数年ぶりにアパートを訪れた。数日後、平山の妹ケイコ(麻生祐未)が娘を連れ戻しにきた。運転手付き、黒塗りセダンだ。「お父さんは認知症でホームにいる。昔と違うから、お見舞いに行ってあげて」と告げる。平山はそんな妹を黙って抱きしめる。平山という人間の裏側(もしくは捨てた人生)が垣間見える。

判で押したように、仕事を終えると銭湯へ行き浅草駅構内の飲み屋で一杯だけ酒を飲む。休日は居酒屋でママ(石川さゆり)と雑談する。ある日、店に入る見知らぬ男(三浦友和)を見かけた。ドアの隙間から覗くと、ママと抱擁していた。気持ちを静めるため川べりで酒を飲んでいると、男が来た。ママと離婚、ガンで余命を知り、無性に会いたくなったという。

「影って重なると濃くなるんですかね」と謎の問いかけをする。平山は「じゃあ、やってみましょうか」と、二人で影踏みをする。

無粋を承知で言えば、このシーン「人生が重なり合えば情も濃くなるでしょうか」と暗に問いかけている。

平山はトイレ掃除を終えると、公園のベンチでコンビニのおにぎりをほおばる。見上げると葉陰が揺れ、木漏れ日。胸のポケットから小さなカメラ(フィルムカメラ)を出し、撮る。ありふれていて、しかし一様でない光景に人生を重ねている。

平山は終始無口である。しかし、ひとかどの知性と気品を持ち合わせていることは、たたずまいからわかる。そんな危うい立ち位置を表現できるのは、役所広司しかいない。さりげない日常を通して人間の哀歓、孤独、無常観を描くヴィム・ヴェンダース監督の手法も尋常ではない。小津安二郎に通じている。そういえば「平山」という役名(「東京物語」で笠智衆が演じた)に、小津へのオマージュを感じる。名作である。

2023年製作。

人間の獣性を描く~映画「理想郷」 [映画時評]

人間の獣性を描く~映画「理想郷」

スペイン・ガルシア地方の寒村に、フランスから老夫婦が移住した。巨漢だがインテリ風の夫アントワーヌ(ドゥニ・メノーシェ)とつつましい妻オルガ(マリナ・フォイス)。有機農業で自給自足のスローライフを夢見る。廃屋を改修して観光客を呼ぶ計画も持つ。

夫婦を見る村人の視線は穏やかではなかった。酒場では、シャン(ルイス・サエラ)とロレンソ(ディエゴ・アニード)のアンタ兄弟がアントワーニュに絡んできた。永年村に住み、貧しい生活に飽き飽きしていた。思い付きのようによそから来た夫婦が、この地を理想郷のように言うのが我慢ならない。風力発電計画が持ち上がったことで、対立は先鋭化した。村人が賛成する中、アントワーニュは反対を鮮明にした(理由は語られていないが、推測すると低周波や景観の問題?)。わずかな補償金目当てのアンタ兄弟は、アントワーニュに賛成するよう迫った。

ここまでなら日本でもありそうな話である。都会と田舎の対立。スローライフだ、有機農業だ、と吹聴する都会人に、現実はそんなもんじゃない、と冷たい視線の村人。しかし、ここから第二幕に。

秋、落葉の降り積もる美しい林を散歩するアントワーニュはアンタ兄弟に襲われる。嫌がらせの証拠にと持ち歩いていた動画カメラを木の根元に隠し、逃げるが逃げ切れなかった。

一人残されたオルガは、淡々とこれまでの生活を続ける。心配したフランスに住む娘マリー(マリー・コロン)が一緒に帰ろうと説得するが応じなかった。

当初、アントワーニュが主役と思えたがそれは浅薄で、オルガが主役とわかる。男同士の諍いを見ながら、本当の解決策は他にあるのでは、と思っている。夫は殺され山林に埋められていると推測したオルガは、腰が重い地元警察に頼らず自力で山野を捜索した。ついに動画カメラを見つけ、警察に捜査を依頼する。執念が実ったのだ。その後、彼女が向かった先はアンタ兄弟の母だった。「息子は刑務所に行くことになる」と告げる。この行為は何を意味するのだろうか。勝ち誇ったゆえの発言、とするのは浅薄だろう。男たちとは違う生き方を、女同士で見つけよう―。私にはそう見えた。

第一幕は、日本でもありそうなエピソードだが、第二幕で人間ドラマとしての奥行きを感じさせる。そんな映画である。スペインで実際にあった事件がベースという。

原題は「The Beasts(As bestas)」。直接の意味は村の家畜を指す(冒頭、馬のたてがみを3人がかりで刈るシーンがスローで入っている)が、もちろん村人(というより人間)の心に潜む獣性を表している、と読むのが妥当だろう。

2022年、フランス、スペイン合作。監督ロドリゴ・ソロゴイェン。

無戸籍が生む悲劇~映画「市子」 [映画時評]

無戸籍が生む悲劇~映画「市子」

平野敬一郎の原作を映画化した「ある男」と、相模原の障碍者施設で起きた殺人事件をベースにした「月」を連想させる。前者は戸籍交換、後者は優生思想=弱者排斥の問題を背後に抱える。

川辺市子(杉咲花)には3年間同棲した長谷川義則(若葉竜也)がいた。ある日結婚届を見せられ、うれしいが戸惑う市子は失踪した。テレビは、山中の白骨遺体発見のニュースを伝えていた。鑑定では死後8年という。

市子は中学と高校を「月子」の名で通った。本名では通えなかった。市子には戸籍がなかったのだ。

民法772条は、離婚後300日以内に生まれた子の父親は前夫とすると定める。このことは、さまざまな社会問題を生み出した。前夫のDVが原因で離婚した母親は、前夫に消息を知られたくないこともあるが、父子関係を強制されれば希望がかなえられない。

スナックで働く市子の母・なつみ(中村ゆり)も、おそらくこうしたケースに当てはまる。前夫に居場所を知られたくないため出生届を出さなかった。3歳下の妹月子には戸籍があった。

なつみは、ソーシャルワーカー小泉雅雄(渡辺大地)と交際していた。男には難病筋ジストロフィーの子ツキコがいた。なつみは小泉に、月子とツキコの戸籍交換を提案する。月子となった難病の子は日に日に病状を悪化させた。生命維持装置に手をかけたのは市子だった。こうして、市子は月子になった。3歳遅れの学校だった。

高校を出ると、市子は月子から再び市子に戻った。嘘のない生活だが、戸籍だけがなかった。山中の白骨遺体を追う刑事・後藤修治(宇野祥平)が市子に迫っていた。

民法772条は来年4月に改正、300日規定は撤廃される。併せて、離婚後の女性の再婚禁止期間も大幅に短縮される。なんとこの条文は、民法が明治に施行されて以来の改正である。明治は姦通罪があった時代で、300日規定は姦通罪と裏表といえる。なぜもっと早く撤廃されなかったかと、あらためて思う。

2023年製作。監督戸田彬弘は舞台「市子のために」も手掛けた。

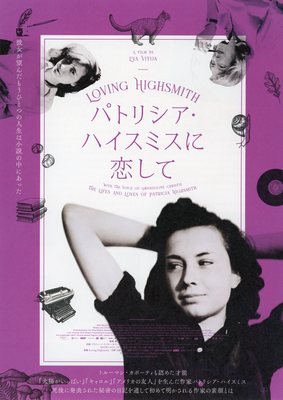

稀有な心理小説家の素顔~映画「パトリシア・ハイスミスに恋して」 [映画時評]

稀有な心理小説家の素顔~映画

「パトリシア・ハイスミスに恋して」

この米国生まれの女性作家の名を知ったのは、ルネ・クレマン監督「太陽がいっぱい」(1960年、フランス・イタリア合作)を観てからだった。アラン・ドロンが世に知られた名作。原作は、と調べたらパトリシア・ハイスミスの名が出た。原作も読んだ。映画は、アラン・ドロン演じるトム・リプレーが海辺で「極上のワイン」を飲んでいるところへ刑事が訪れるシーンで終わるが、原作ではトム・リプレーはまんまと逃げおおせる。この部分だけでなく、クライマックスの殺人シーンも大きく変更された。換骨奪胎といってもいい。しかし、唯一といっていいほど変更されなかったのは、犯人が最初から分かっているというプロットの部分。ミステリー作家と呼ぶ向きもあるが、適当でないように思う。ミステリーの最も重要な要素=犯人は最後にわかる、という大原則を外れて(外して)いるからだ。では、何と呼ぶか。「心理小説家」が適当と思う。

「太陽がいっぱい」だけでなく、彼女の作品の多くが映画化された。無名のころ書いた「見知らぬ乗客」をヒッチコックが見出し、映画化したエピソードはよく知られる。偶然に出会った二人の男が交換殺人のアイデアを共有する。では、ヒッチコックはハイスミスの小説のどこにひかれたのか。「ヒッチコック―映画と人生」(ドナルド・スポトー著)にこんな章がある。

――ハイスミスのこの小説で最も内省的な個所は、まるでヒッチコックの日記から引用したと思えるほどだ。

しかし、と彼はこのとき思った――愛と憎しみ、善と悪は人間の心の中に共存していて、しかも、人によってその占める割合が違っているというのではなく、すべての善とすべての悪とが一人の人間に共存しているのだ。(略)

ハイスミスの真骨頂がここにある。ヒッチコックも、この才能にひかれた。そしてこの心理描写は「太陽がいっぱい」の主人公が善悪の境目、罪の意識を軽々と越える心理にも共通する。

「パトリシア・ハイスミスに恋して」はドキュメンタリーである。「見知らぬ乗客」の後、同性愛体験を赤裸々につづった自伝的小説「The Price of Salt」(後に「キャロル」と改題)をクレア・モーガンの名で出した。彼女と同性愛体験を共有したタベア・ブルーメンシャイン、マリジェーン・ミーカーらへのインタビューを通じ、才能のありか、人間性が語られる。一見、クールな印象のハイスミスが、ナイーブで愛を渇望し傷つきやすい性格であったことが明かされる。インタビューでハイスミスを「犯罪小説家」と呼ぶシーンがあるが、正確には「犯罪心理小説家」であろう。

2022年、スイス・ドイツ合作。スイスは彼女が没した地である。監督エバ・ビティヤ。