強引で甘い結末~映画「ベイビー・ブローカー」 [映画時評]

強引で甘い結末~映画「ベイビー・ブローカー」

事情があって親に捨てられた子を売買、身銭を稼ぐ人たちが疑似家族を形成、その中で家族とは何かを自問する物語。是枝裕和監督が世界的名声を売るきっかけとなった「万引き家族」に酷似したモチーフである。残念ながら二番煎じの分(それだけではないが)、シャープさとクリアさに欠けるきらいがある。

土砂降りの夜。若い女が乳児を児童施設の赤ちゃんポストの前に置き去りにした。直接ポストに入れないところが、ふんぎりのつかなさを物語っていた。4人がこの行為を見ていた。ベイビー・ブローカー追及の命を帯びた刑事2人(スジン=ペ・ドゥナ、イ=イ・ジュヨン)と、施設のドンス(カン・ドンウォン)、クリーニング屋のサンヒョン(ソン・ガンホ)だった。刑事は雨を避けるため、子をポストに入れてやった。

サンヒョンは店がうまくいかず、借金があった。返済のため、ドンスと組んで捨てられた子の売買の仲介をしていた。その現場を押さえるためスジンらは張っていた。引き取り手を探すサンヒョンらの前に、ソヨン(イ・ジウン)が舞い戻ってきた。雨の夜、子を置き去りにした女性である。施設の子ヘジン(イム・スンス)が加わり、子の引き取り手を探す旅が始まった…。

物語の進行につれ、ソヨンがなぜ子を捨てることになったか明らかになる。ある組の組長を殺害、逃走のためだった。刑事のスジンらはソヨンに自首を勧め、刑期を終えて更生する方が早いと説得する。

3年の刑期を終えてソヨンは出所、スジンが育てていた子と再会した。

意図的にか、曖昧な部分が多い。ソヨンはなぜ組長を殺すに至ったか、その後に葛藤はなかったのか、その辺の心理描写はない。したがって、殺人で3年は軽すぎないか、という疑念がぬぐえない。サンヒョンやドンス、へジンはその後どうなったのだろう。曖昧なまま、ソヨン母子が再び暮らすことになる、という強引な結末は甘すぎないか。冒頭の指摘も、この点にある。現実を切り取って問題を提示するのが映画の本来だとすれば、その点でのシャープさとクリアさに欠ける。刑事が、子の売買の現場を押さえることに固執するのも、よく分からない(一つ間違えばおとり捜査になる)。

万引きで生計を立てる疑似家族の「正義」と「真実」を描いた「万引き家族」に比べ(どうしても比べてしまうが)、どんな正義と不正義を逆転して見せようとしたのだろうか。

2022年、韓国製作。

時代の分岐点を描く~映画「峠 最後のサムライ」 [映画時評]

時代の分岐点を描く~映画「峠 最後のサムライ」

6年前のこと。評論家・佐高信の講演を聞いた。「平和」がテーマだったが冒頭、奥羽越列藩同盟を引き合いに語り始めた。直前の参院選で野党が東北6議席中5議席をとったのは、戊辰戦争の恨みがいまだに残っているせいだ、と説いた。

薩長土肥の勤皇派に対して、佐幕派を糾合したのが奥羽越列藩同盟だった。司令塔役を担ったのは小藩・長岡藩の家老・河井継之助だった。河井は人望が厚く、薩摩の西郷隆盛をして「もしも今日世にあるならば台閣(政府)にたつべき一人」と言わしめた。西の坂本竜馬、東の河井継之助ともいわれた。時世の流れによって賊軍の汚名を着せられ、奥羽越列藩もまた明治以降、苦難の道を歩んだ。

東日本大震災と福島原発事故の際、評論家で慶大教授の小熊英二は近代日本に一貫する二重構造を指摘した。エネルギー、食糧、労働力、これらの供給源は、直接名指しこそしなかったが奥羽越列藩のエリアと重なる。近代日本の縁の下を支えた地域だった。

明治維新で日本の分かれ道に立った人物・河井継之助を描いたのが「峠 最後のサムライ」である。長岡藩を事実上率い、当初は非戦論(=モンロー主義)を唱えたがかなわず、やむなく薩長土肥との戦いに臨んだ。戦力の違いはいかんともしがたく、長岡城は落城。2カ月後に敵の意表を突く八丁沖渡渉作戦を決行して奪還したが4日後に再び落城。この時重傷を負い、会津藩へ逃げのびようとしたが自力で歩けず「八十里 腰抜け武士の 越す峠」と辞世の句を残した。この個人体験が司馬遼太郎の原作、映画のタイトルに反映されたと思われる。もちろん同時に、上るものも下るものもいた明治維新(=戊辰戦争)という時代の「峠」をも含意している。河井はこの時の傷により破傷風を併発、落命したとされるが、その辺は曖昧にされた。

映画では、河井が福沢諭吉の「西洋事情」の自由と権利思想に思いをはせるシーンもあり、戦のわだかまりを後世に払しょくできていれば日本の近代は少し違っていたかも、と思わせる。薩長の指揮官らの傲慢ぶりが過剰に描かれ、ステロタイプ化されているのが難点。河井は役所広司、妻おすがは松たか子。小泉堯史監督は「雨あがる」や「蜩ノ記」でおなじみ、時代劇の手練れ。2020年製作。

高齢化社会の究極の問題~映画「PLAN75」 [映画時評]

高齢化社会の究極の問題~映画「PLAN75」

日本社会の高齢化が止まらない。総務省データによると2020年の75歳以上は14.9%。ある国立研究機関の推計によれば2065年の75歳以上は25.5%、実に3.9人に1人になる。恐るべきデータである。近い将来年金制度は崩壊し、経済は完全に空洞化する。現状でも年金、医療費を管轄する厚生労働省の予算は国全体の3分の1を占めるが、この比率は今後不可避的に上昇するだろう。

こうした日本の姿は、漠然と国民に不安の種をまき散らしている。近年「自己責任」という言葉が社会で大手を振っているが、背景にこうした実態があることは間違いない。「寄らば大樹」というが、日本社会はもはや、寄るべき大樹ではないのだ。

では、どうすればいいか。

一つの答えは、現役世代を増やして高齢者比率を減らすこと。しかし、現役世代が思うように増えなければどうするか。答えの一つは、人為的に高齢者を減らすこと。

「PLAN75」は、こうした線上にある映画である。現代の姥捨て山の物語である。

2025年。高齢化社会が財政を圧迫し、不合理を感じた若者が老人を襲う事件が頻発する。そんな中、75歳以上の高齢者は自らの意思で死を選ぶ権利を認める「PLAN75」が国会で成立した。その日からPLAN75は明るい社会を保障する夢の制度のようにメディアで報じられた。

夫と死別した角谷ミチ(倍賞千恵子)はホテルの清掃をしながら団地で細々と暮らしていた。78歳、子供はいなかった。岡部ヒロム(磯村勇斗)は役所の窓口でPLAN75の受付業務をしていた。老人ホームで働く外国人労働者のマリア(ステファニー・アリアン)は国に重い病気の娘がいた。仕送りを増やすため高額の給料を求めていたところ、PLAN75の仕事が舞い込んだ。

ミチには気の置けない同世代の仲間が何人かいた。しかし年々、働き口が減っていくのが悩みだった。そんな折り、職場で倒れた親友と電話連絡がとれなくなった。胸騒ぎがしたミチは自宅を訪れる。突然死した遺体があった。

ヒロムは、申し込んできた岡部幸夫(たかお鷹)が、何年も音信不通だった叔父であると気づいた。身内であるため、規則で担当を外れたがその後も気になり、接触を持った。

ミチもまた悩んだ末にPLAN75に申し込んだ。10万円の支給金と、担当者とのチャットサービスがついていた。時間制限付きだったが、チャットは毎日の楽しみとなった。ある日、担当の成宮瑶子(河合優実)に、会えないかと提案したところ意外にも応じてきた。瑶子はどこかで、制度に腑に落ちないものを感じていた。

ヒロムは叔父を、安楽死施設へ車で連れて行った。帰り道、あることが気になって施設へとUターンした。以前に制度の下請け業者をチェックしたところ、動物の死骸などを処理する会社であることに気づいていたのだ。

マリアは遺体が身に着けていたものを整理するのが仕事だった。同僚から、適当にネコババする技術を教えてもらった。捨ててしまえばただのゴミ。使えばごみではなくなる、という理由だった。

ミチは安楽死ガスによって隣のベッドで死んで行く男性(ヒロムの叔父)を見ていた。そして、ガスの器具を外した。

ヒロムが叔父の遺体を乗せて向かった先は、人間の火葬処理場だった。

是枝裕和監督のオムニバス映画「十年」にヒントを得て早川千絵監督が長編映画化したという(「十年」は未見)。ミチやヒロム、瑤子らが心に引っ掛かりを覚えたもの、それは究極の人間の尊厳はどこで守られるのか、という問題である。社会的な合理性だけで個人の人生は左右されるものなのか。ここに作り手の視線がある。やや生硬で粗削りではあるが(早川監督の初長編)、その分、問題意識はストレートに届く。倍賞千恵子の寡黙な演技に脱帽。

2022年、日本・フランス・フィリピン・カタール合作。

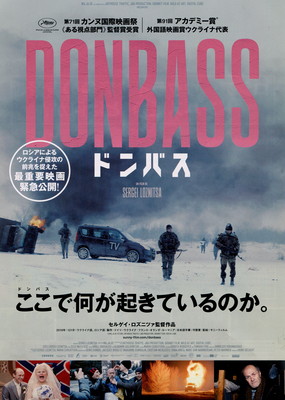

戦争の根源的な罪を描く~映画「ドンバス」 [映画時評]

戦争の根源的な罪を描く~映画「ドンバス」

エピソードは、いくつかを除いて連続しない。描かれるのは、親ロシア派によるフェイクニュース(プロパガンダ)映像の実態であり、その結果掻き立てられた民衆の怒りと憎悪と狂乱である。そして、巧妙に立ち回る親ロシア派兵士と警察官僚。

冒頭、ロケバスのシーンから始まる。メーキャップをした市民が、ウクライナの攻撃で逃げ惑う。意図的な映像製作。地下シェルターでは湿気の多い部屋に市民が「避難」している。女性がすごい剣幕で乗り込み、母親と思われる女性を無理やり連れ帰ろうとするが、応じない(このシーン、どちらがロシア側か分からないので意味不明)。

ウクライナ兵士と思われる男性が親ロシア派兵士に連行され、通りの樹木に縛り付けられる。人々が集まってくる。無抵抗の兵士を罵倒し、暴力を振るい始める。このシーンは、恐怖感を募らせる。

醜悪さとともに印象的なのは(もちろん、そういう演出だが)中年男女の結婚式のシーンだ。巨大な白いリムジンで教会に乗り込んだ二人は、狂ったように誓いの言葉を述べ「ノヴォロシア(新しいロシア)」を絶叫する。

市民だけではない。警察官僚は市民に賄賂を要求し、兵士は盗んだ車を「徴発」と押し通す(この時の兵士が結婚式シーンにも登場する)。

ラスト。冒頭のロケバスのシーンに戻る。兵士が中にいた12人全員を射殺する(親ロシア派兵士による証拠隠滅?)。

ロシア語、ウクライナ語が使われるが、字幕が小さく意味が読み取れない部分があり残念。ウクライナのセルゲイ・ロズニツァ監督。

で、この映画の意図するものは…。

ウクライナ東部のロシア占領地域で非人道的なことが行われていた、とだけ読むのは浅薄だろう。戦争ではいつも、プロパガンダによって市民は憎悪と怒りを掻き立てられ、前線へ動員される。その点、ロシアもウクライナもない(言い換えれば、この映画で親ロシア派を親ウクライナ派に置き換えることは可能だ)。もちろん、ロシアの理不尽な侵攻を是認するという意味ではない。戦争や暴力の根源的な罪深さを描いた、と読みたい。

問題の根源を共有しよう~濫読日記 [濫読日記]

問題の根源を共有しよう~濫読日記

「ユーゴスラヴィア現代史 新版」(柴宜弘著)

初版が出たのは、ボスニア和平が成立した1996年だった。今年はユーゴ解体(1991年)から30年に当たる。内戦が終わり、ひとまず落ち着いた各国がどのように歩んだかを入れて版を新しくしたのが本書である。ところが昨年5月、著者は校正作業の中で急逝した。残る作業をかつての教え子が引き継ぎ刊行に至ったという。著者のユーゴ研究の集大成であり、遺言ともいうべき一冊であると、あらためてとどめておきたい。(刊行の経緯は巻末の「新版追記」によった)

ユーゴスラヴィアとは「南のスラヴ」の意味だが、もともと南スラヴ人がいたわけではない。民族、宗教、言語が入り組む地域を人工的にまとめた国家であり「南のスラヴ」は目指すべき共通のアイデンティティーだった。それだけに「二度生まれ二度死んだ」という歴史には悲劇性が付きまとった。特に第二次世界大戦後に生まれた、いわゆる「チトーのユーゴ」は非同盟を貫く社会主義国家として、極めて実験的な存在だった。それだけに、絶対的な存在を失った後は分裂、解体、凄惨な内戦と地獄の歴史を歩んだ。

いくつもの民族、宗教、言語がパズルのように入り組んだ地域の現実は、島国に暮らす我々日本人(一時期、道を誤ったが)には理解しがたいところがあり、つい問題の複雑さを通り過ぎてしまいがちだ。そんなとき、最新データを入れ、分かりやすい記述で政情を解き明かした書は、極めて貴重である。もちろん背後に著者の並々ならない力量と情熱があることは言を俟たない。

ユーゴは「はざまの国」だという。この言葉ほど、ユーゴの本質を表しているものはない。サミュエル・ハンチントンは、冷戦後の世界は7~8の主要文明に分かれるとしたが、ユーゴを形成するバルカン半島にはうち三つの文明の辺境地帯がある。一つはカソリック(西欧)が多数を占めるスロヴェニア、クロアチア。一つは東方正教が多数のセルビア。もう一つはムスリムのボスニア・ヘルツェゴビナである。これらの国々が、経済格差を背景としたナショナリズムの台頭のなかで対立を先鋭化させた。特にチトー亡き後、その傾向は顕著となった。代表例がユーゴの最貧地域といわれたコソヴォ(アルバニア人が多数)であり、ボスニア・ヘルツェゴビナ(ムスリムが多数)であった。これにユーゴの多数派だったセルビアとクロアチアの長年の対立が絡んでいた。荒っぽい言い方をすれば、バルカンをおさめるには強力な中央集権型を主張するセルビア(大セルビア主義、サラエボ事件もこの思想の持ち主が起こした)と西欧型の緩やかな連邦制を説くクロアチアという根深い手法の対立があった。

こうしてみると、今進行しているロシア・ウクライナ戦争と構造が似ている。東方正教をバックボーンとした大ロシアとカソリック(西欧志向)のウクライナ。ユーゴでは、東方正教のセルビアとカソリック(西欧志向)のクロアチア。ムスリムという3番目の勢力が絡んでいるだけ、ユーゴの方が複雑といえるかもしれない。

ユーゴの内戦は凄惨だった。では、今後このような戦争が起こらないためにどうすればいいか。著者はこういう。

ユーゴの紛争にとって民族、宗教は副次的な要素にすぎない。主要因は政治エリートたちが民族や宗教の違いを際立たせ、そのことで第二次大戦期の流血の記憶を煽り立てたからだ。「なぜ、あれほど暴力的だったのか」という疑問に対しては、例えばナチス・ドイツの暴力性を見れば分かるように、ヨーロッパ近代史に共通の問題だ。著者はさらに「日本の近代史にも潜む現象」とも指摘する。おそらく、ウクライナでのロシア軍の振る舞いにも通じるのではないか。

ユーゴ内戦の凄惨さはユーゴ特有ではなく、私たちにも通じる問題として考えなくてはならない。これが、筆者の最も言いたいことであろう。

岩波新書、900円(税別)。

ユーゴスラヴィア現代史 新版 (岩波新書 新赤版 1893)

- 作者: 柴 宜弘

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2021/08/31

- メディア: 新書

終わりなき闘い~映画「水俣曼荼羅」 [映画時評]

終わりなき闘い~映画「水俣曼荼羅」

1950年代、熊本・水俣湾で原因不明の奇病が発生。59年に熊本大医学部が新日窒(現チッソ)排出の有機水銀中毒とする説を発表した。政府が公害病と認定するまで10年を要した。日本の高度経済成長の負の部分を象徴する水俣病である。

住民と患者の闘いを「苦海浄土」として世に遺した石牟礼道子は<銭は一銭もいらん、そのかわり会社のえらか衆の上から順々に有機水銀ば呑んでもらおう>と同態復讐を説き、「怨」の旗がチッソを囲んだ。

補償や患者認定をめぐって国・県・チッソを相手取り各地で訴訟が行われたが、和解の動きが強まり関西訴訟のみが継続された。95年には「水俣病問題は解決済み」と村山富市首相談話が出された。大阪高裁は認定基準を末梢神経でなく大脳皮質損傷説を取り入れるなど患者勝訴の判決を出し2004年、最高裁も支持した。水俣病をめぐる闘いは終わった…かに見えた。

闘いは終わってはいなかった。ここから原一男監督の「水俣曼荼羅」(372分)は始まる。

水俣病が大脳皮質損傷によると認定されたことで、患者の病理が体系的に説明可能になった。後頭葉の機能が失われた場合、見る・聞く・理解するなどの能力が低下する。コミュニケーション機能がなくなるのである。患者は外部と遮断される感覚に陥る。イライラ感を募らせる。外部から見れば怒りっぽくなる。水俣病患者が自立が難しい、とされるのはこうしたことからだ。

患者認定や行政の救済策は、患者がいる限り、続くのである。

第1部「病像論を糾す」▽第2部「時の堆積」▽第3部「悶え神」から成る。法廷闘争、行政との対決のほか、坂本しのぶさんら3人の患者が登場する。いずれも自立への夢を語るが、かなわない。第3部では石牟礼道子が「『怨』の闘いは終わってもいい」と語り「それでも恨みを持つものは救われるのか」という原監督の問いに「悶え神が見守っている」と答える。

2020年、原監督が「20年かけた」ドキュメンタリーの大長編。「苦海浄土」といい6時間余のこの作品といい、水俣病をめぐる記録は通常の時間軸では描けない何かがあるのだろうか…。

反ユダヤ社会を「弾劾」~映画「オフィサー・アンド・スパイ」 [映画時評]

反ユダヤ社会を「弾劾」~

映画「オフィサー・アンド・スパイ」

「戦場のピアニスト」で戦争の愚かさと恐怖を描いたロマン・ポランスキー監督が、19世紀末にフランスで起きた「ドレフュス事件」を映像化した。ポーランド人の両親を持つポランスキーは、父はユダヤ教徒だった(母はカソリック教徒)。母はアウシュビッツで殺され、1933年生まれの自身もフランス・ヴィシー政権下でユダヤ人狩りを経験した(父は戦後まで生きのびた)。「戦場のピアニスト」には、こうした体験が色濃くにじむ。

ドイツへの機密情報漏えいの容疑で逮捕されたドレフュス大尉は、ユダヤ人だった。決定的な証拠もなく、終身刑を言い渡され孤島につながれるが、その後、真犯人が浮上。冤罪の疑いが強まる。しかし、ドレフュスを青天白日の身にするにはあまりに壁が厚かった。国内に反ユダヤ感情が渦巻いていたからだ…。

「オフィサー・アンド・スパイ」も、製作のモチベーションとして「ユダヤ人差別」への批判があることが分かる。

普仏戦争(1870-71年)の敗戦の傷も癒え始めた1894年、ドレフュス(ルイ・ガレル)は逮捕された。有罪判決を受け、仏領ギアナ沖の悪魔島(ディアブル島、映画「パピヨン」を思い出す)に送られた。直後に防諜局長に任命されたピカール中佐(ジャン・デュジャルダン)は、ドイツ人将校にあてた手紙を発見する。筆跡鑑定でドレフュスではなく、エステルアジが書いたと判明した。ピカールはドレフュス無罪を訴えたが軍上層部は反対し、もみ消しを図った。ピカールはアフリカなどの任地を転々とした。

当時の大作家エミール・ゾラや新聞を巻き込み、ドレフュス事件は国論を二分する事態に発展した。証拠のみに依拠して合理的判断をすればドレフュス無罪は当然と思われたが、熱狂的な反ユダヤ感情がそれを阻んでいた。

「戦場のピアニスト」と同じく、ポランスキーは事件を史実に沿って比較的淡々と描く。観るものに届くものが多いことを、当然ながら心得ているからだろう。ピカールを情熱溢れる正義漢ではなく、上司の妻と不倫する脇の甘い人間として描いたり、ドレフュス無罪にいたる経緯も、スッキリとはしないかたちで描いたり(結局、抑留は14年に及んだ)、手が込んでいる。その分、反ユダヤの社会的背景が説得力を持ってせりあがってくる。アルザスの料理だったかスイーツだったかを懐かしがるシーンがあるが、普仏戦争がアルザス・ロレーヌをめぐる争いであったことに鑑みると、にやりとさせられる。

2019年、イタリア・フランス製作。原題「J'accuse..!(私は弾劾する!)」はゾラが新聞に寄稿した告発文のタイトル。