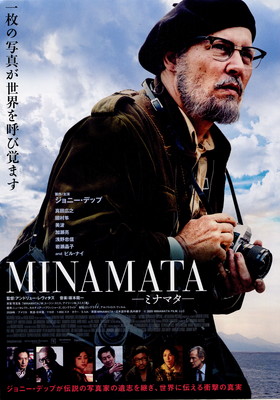

水俣の思想にほど遠く~映画「MINAMATA」 [映画時評]

水俣の思想にほど遠く~映画「MINAMATA」

映画の趣旨を解き明かせばそういうことになろうか。しかし、観た感想をいえば「腑に落ちない」である。根拠を並べればきりがない。九州・水俣湾が舞台でありながら、ロケ地が日本とは到底思えないこと。出てくる民衆が日本人ばかりでもないこと。時に白人が日本人に扮している。最終的には、ストーリーの底が浅く、偽物感がプンプンする。

1971年、ライフの専属カメラマンだったユージン(ジョニー・デップ)はフリーになり飲んだくれの毎日。ろくな仕事にありつけないでいた。ある日、日本人通訳アイリーン(美波)から水俣で起きていることを伝えられ、世界に知らせてほしいと頼まれる。

かつて沖縄戦で至近弾を浴び重傷を負ったユージンは気の進まないまま水俣を訪れる。だが、有機水銀による後遺症に苦しむ住民を見て自然とカメラを向けた。住民の反公害闘争が激しさを増したある日、ユージンはチッソ(1965年に新日本窒素肥料から名称変更)社長ノジマ・ジュンイチ(国村隼、実際の社長は吉岡喜一)に呼び出され、巨額のカネとネガの交換を迫られる(社長が英語ペラペラなのにびっくり。そこはまあ、ご愛嬌)が、もちろん拒否する。そして、住民運動を率いるヤマザキ・ミツオ(真田広之、実在者は川本輝夫と思われる)らとチッソ抗議運動に傾斜していく。

そんな中、住民から現像作業用に提供された小屋が何者かに放火される。ネガも消失―と落胆したが、心あるものが保管していたことが判明。さらに、アイリーンのはからいで「入浴するアキコ」(実在者は智子)を撮影。これらが「ライフ」に掲載され「MINAMATA」は世界に知られる。

とまあ、こんな具合である。もっとも腑に落ちないのは、重度の水俣病の少女を入浴させるシーンがプロデュースされたものだった、という点だ。本当かね。事実とすれば歴史的な写真に泥を塗るようなことだ。さらにエンドロールで、住民が被害をこうむったさまざまな事例(福島原発事故もある)が紹介される。反公害闘争は自明の正義であり、そのことに関与したユージンの業績は称賛されるべきものといいたいようだ。

何がどこで食い違って、観るものを「腑に落ちない」と思わせるのだろう。それは映画としての造りこみの問題だけではなさそうだ。では一体何が…。

「魂の邂逅 石牟礼道子と渡辺京二」(米本浩二著、新潮社)に、こんな描写がある。

渡辺は2000枚のビラを熊本市内で配った。そこに、こう書いた。

水俣病問題の核心とは何か。金もうけのために人を殺したものは、それ相応のつぐないをせねばならぬ。ただそれだけである。親兄弟を殺され、いたいけなむすこ・むすめを胎児性水俣病という業病につきおとされたものたちは、そのつぐないをカタキであるチッソ資本からはっきりとうけとらねば、この世は闇である。

その3日後、「水俣病を告発する会」結成集会。

結成趣意書を検討する中で「今後、公害をなくすようにという意味の文言を入れたほうがいい」という意見が出た。渡辺やその周辺から「そういうとらえ方は(県総評の)県民会議にまかせておいていい。われらはもっと〝仇を討つんだ〟という患者の気持ちに加担して行動した方がよい。〝公害防止〟というのは建前であり、人々の共感を得るために言っていることであって、本当はうらみを晴らすということにほかならないのだから」との強い決意の表明があった。

水俣病を告発する会機関紙が創刊され、石牟礼が文章を寄せた。

<銭は一銭もいらん、そのかわり会社のえらか衆の上から順々に有機水銀ば呑んでもらおう>

ここに書かれていることは、住民運動には住民運動の事情と論理があり、自明の正義に安直に寄りかからない、ということである。もっと端的に言えば「反政治」を貫くということである。だからこそ、水俣の闘いは先鋭的にチッソに突き刺さった。「うらみを晴らす」ことにこだわった渡辺は、石牟礼の生涯のパートナーであった。その石牟礼は、古代法のごとき同態復讐法の論理を説いた。世界的な書「苦海浄土」が生まれた一端が見える。それに比べ、なんとこの映画の偽物めいていることか。そしてハリウッド的上から目線。水俣市が後援を拒否したのも納得である。

2020年、米国。

時間軸でみたヨーロッパ文明論~濫読日記 [濫読日記]

時間軸でみたヨーロッパ文明論~濫読日記

続編に先立つ「ヨーロッパを知る50の映画」はフラットな地理感覚で、いいかえれば地図上の位置で分類し、ヨーロッパ映画を語った。北から始まりスペイン、フランス、ドイツ、ロシアに至り、最後は東欧・地中海。監督でいえばアキ・カウリスマキに始まり、締めはテオ・アンゲロプロスだった。顔ぶれの並べ方がなんとも好みだった。

続編は一転、歴史的な時間軸による構成。古代、中世に始まり第一次大戦、第二次大戦を経て現代へと向かう。必然として歴史が中心テーマとして語られる。その中でヨーロッパ文明とは何かが軽妙に解き明かされる。

取り上げたのは、一癖も二癖もある名匠の作ばかり。観ているものも、観ていないものもあり。しかし、どちらも読んで楽しめる。単なる作品紹介ではないからである。既に観たものであれば、読みの深さや角度の違いを楽しめる。観ていなければ、映画を通したヨーロッパ論を楽しめる。

これは前著から書かれていることだが、ハリウッド映画の気宇壮大、勧善懲悪、予定調和の結末はヨーロッパ映画にはない。「古代」の章で語られるパゾリーニ、フェリーニしかり。「中世」の「裁かるるジャンヌ」(カール・ドライヤー)も、戦場での勇ましいジャンヌ・ダルクは出てこない。

例外的な作品が「十九世紀」の章のルキノ・ヴィスコンティ「山猫」だが、著者はもちろんスペクタクルに目を奪われてはいない。没落貴族である公爵は神父との対話でこう語る。「どんな新体制も、この美しい風景は変えられまい」。国破れて山河在り、である。地味なシーンの練れたセリフ。

「革命の曙」の章では、ベルナルド・ベルトルッチの「1900年」。大地主と小作人の家に生まれた二人の男のたどる人生を軸にファシズムの時代を描く。第二次大戦が終わり、階級的対立の中で翻弄されるが、なんと現代(1970年代)に至っても、かつてのようにケンカしながら生きている。蛇足とも思えるシーンが、勧善懲悪や反ファシズム映画へのパターン化を拒んでいる。

第二次大戦では、アンジェイ・ワイダ「地下水道」。ここでも、監督が結末のシーンにかけた屈折の視線が紹介される。出口にたどり着いたレジスタンスが、鉄格子に阻まれる。あるいは、いったん逃げおおせた中隊長が、後続がいないのを見てマンホールの中に引き返す。ファシストから解放され、今度はスターリンの手が伸びてきたという絶望感。惨めな死を遂げる右翼テロリストを描いた「灰とダイヤモンド」に通じる。

ジッロ・ポンテコルヴォ「アルジェの戦い」やコスタ・ガブラス「Z」、ジャン・リュック・ゴダール「気狂いピエロ」と続く。幻のフィルムを求めて「監督A」がバルカン半島をさまようアンゲロプロス「ユリシーズの瞳」、フィンランドの貧困を描いたカウリスマキ「過去のない男」もある。

「ユリシーズの瞳」に、巨大なレーニン像が船に積まれドナウ川を行く印象的なシーンがある。「リアルタイムの激動するヨーロッパ状勢を見事に異化し、さながら戦い敗れた古代神話の英雄を語るがごとく、悠揚迫らぬ風の叙事詩として謳いあげる」と。絶品の批評である。

国書刊行会、2400円。

命がけの脱出行を淡々と~映画「アウシュヴィッツ・レポート」 [映画時評]

命がけの脱出行を淡々と~映画「アウシュヴィッツ・レポート」

アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所を訪れたことがある。人類最大の犯罪と呼ばれたユダヤ人虐殺の現場を、自分の目で確認したかったからだ。しかし、そこにあるのは犯罪の痕跡であり、もっと端的に言うなら遺跡であった。そこに立てばナチス・ドイツが行った所業(それはヨーロッパ全体の犯罪であったかもしれないが)を、類推はできる。しかし所詮、入れ物は入れ物、遺跡は遺跡である。その限界を打ち破るにはどうするか。行われた犯罪に関する記録、書物、映像をフィクション、ノンフィクションを問わず読み下し、想像力の翼を広げることに尽きると思う。

さて、映画「アウシュヴィッツ・レポート」。冒頭で「事実に基づく」と注釈が入る。1944年4月。ユダヤ系スロバキア人、アルフレート(ノエル・ツツォル)とヴァルター(ペテル・オンドレイチカ)が主人公である。収容所内でゾンダーコマンドとして働き、虐殺の実態を日常的に目にしていた。非人道的な実態を世界に知らせるため、2人は脱走を企てる。まず、資材置き場の地下の穴にひそんだ。人数が足りないことに気づいた収容所の将校は、9号棟の全員を2昼夜、厳寒の屋外に立たせ追及する。

命がけで鉄条網を越えた2人は、まともな靴も履かないまま荒野を恐怖に駆られ走った。気力も尽き果てたとき、民家にたどり着く。幸運なことにその家は反ナチ・パルチザンに通じていた。

やがて赤十字の担当者と面会。収容所の実態を聞いた彼らは当惑する。アウシュヴィッツは難民収容所とされ、赤十字から支援物資も送られていた。赤十字内のナチ関係者が虚偽の報告を上げていたのだ。

2人は、ゾンダーコマンドとして目にしたことをタイプで記録にまとめた。やがて文書は連合国側に届いた。ハンガリー系ユダヤ人の強制連行は中止され、12万人が救われたという。しかし、ポーランド系などその他のユダヤ人連行は継続。望んでいた収容所への爆撃と破壊も、実行されることはなかった。

アウシュヴィッツの実態がドイツ国内で周知となったのは1960年代と伝わる。関与したドイツ人が口をつぐんだからだ。存在が公式に確認されたのは1945年1月、ソ連軍が解放した時点という。後に絶滅収容所といわれたように、生きて出たものはいなかった。そのため、存在そのものが国際社会に認知されたのは、かなり後になってからだった。

映画の舞台となった1944年4月は、ユダヤ系の人たちが最も多く送りこまれた時期だった。この時から半年間で50万人余が死の門をくぐったとの記録もある。命がけの脱出行が国際世論に大きな波紋を投げかけ、虐殺を止める大きな力となった、といいきれるほど歴史の動きは単純ではなかったのだ。

エンドロールで、今日沸き上がるさまざまなヘイトスピーチや極右的な社会分断の動きを取り上げ、警鐘を鳴らす。ヨーロッパ製作の映画らしく、主要人物をヒロイックに取り上げるでもなく、単純な勧善懲悪でもない視点には共感が持てる。長回しによる恐怖感の盛り上げが印象的だ。

スロバキア、チェコ、ポーランド、ドイツ合作。ペテル・バビヤーク監督。

「軍都」の足跡を綿密に追う~濫読日記 [濫読日記]

「軍都」の足跡を綿密に追う~濫読日記

「暁の宇品 陸軍船舶司令官たちのヒロシマ」(堀川惠子著)

栗原貞子の詩に「ヒロシマというとき」がある。結びの言葉はこうだ。

<ヒロシマ>といえば/<ああヒロシマ>と/やさしいこたえがかえって来るためには/わたしたちは/わたしたちの汚れた手を/きよめねばならない

「汚れた手をきよめる」とは。なぜ、わたしたちはそうしなければならないのか。前半には、こうある。

<ヒロシマ>といえば/<ああヒロシマ>とやさしくは/返ってこない/アジアの国々の死者たちや無告の民が/いっせいに犯されたものの怒りを噴き出すのだ

被爆地広島の体験を語ることは重要なことだ。同時に、それと同じ比重で「軍都」と呼ばれた広島の歴史を近代史の中にきちんと位置付ける作業も必要だと思う。堀川惠子著「暁の宇品」は日清戦争以来、大陸への最前線兵站基地として機能した宇品港の歴史を、膨大な資料を渉猟する中で構築した労作である。

しかし、史実を追っただけなら、それは単に歴史書に終わる。関心の深い人には読まれても、それ以上にはならない。そこで著者は、ライターとしての分岐ともなる重要な出会いをする。8月15日、広島市内で開いたある会合で、こう語っている。

――本にするためには、そこに生きた人たちの生の物語が立ち上がってこないといけない。陸軍史の研究会で話をしていると、ああ、船舶といえば田尻さんか、という。「船舶の神」と呼ばれていたらしい。そういえば、宇品の公園の小さな慰霊碑に名前があった人じゃないか。急きょ広島に飛んで確認した。この人を主人公にしたらいいんじゃないかと思った。

陸軍と広島について膨大な取材を重ねたが、物語にする糸口が見つからなかった。しかし、ついに見つけた。この時の会話では、もう一つのことが語られている。田尻昌次中将は、太平洋戦争に消極的で首をきられたのではないか、というのだ。物語の手法とモチーフが立ち上がる。

こうした経緯から「暁の宇品」は当然のごとく、田尻という軍人の足跡から入っている。幸運なことに彼は几帳面な性格で、膨大な自叙伝を遺していた。

陸士、陸大を経て広島の地を踏んだのは1919(大正8)年。以来、船舶と共に歩む。前年からのシベリア出兵で、在籍した陸軍運輸部は繁忙を極めた。

日清・日露戦争に続いて、宇品港の重要性が確認されたのは、1931(昭和6)年の満州事変だった。日中15年戦争の起点である。このころ、中国大陸上陸作戦をめぐって軍内部で議論があり、田尻が起案した作戦が結果的に成功を収めた。しかしなぜか、この時以来、参謀本部から遠ざけられ、宇品に封じ込められた。田尻は自叙伝で、この時送った電報が参謀本部に曲解されたため、としているが、真相は分からない。

1939(昭和14)年9月、ドイツがポーランドに侵攻、第二次大戦が始まった。その直前、田尻は「民間の舩腹不足緩和に関する意見具申」を参謀本部と陸軍省に送った。軍隊内で意見具申とは異例のことである。既に船舶輸送司令部のトップにいた田尻をめぐって、不穏な動きが強まった。国策海運会社の顧問就任の話が来たが、回答は保留した。すると、宇品の倉庫で不審火があった。軍隊では火事を起こし、装備品を焼くなどというのは絶対にあってはならない。火災から3日後、諭旨免職の命令書が届いた。田尻と共に歩んだ技師・市原健蔵も後を追うように退職した。「石をもて追わるるごとく去りたれど…」と歌を残したが、田尻の背中の無念を詠んだようだ、と著者はいう。

宇品の船舶輸送司令部のトップにはこの後、二人の軍人がついた。1945(昭和20)年の8月6日、司令官は佐伯文郎だった。中国戦線から、2度目の任だった。被爆当日、軍関係や行政機関は全滅状態となり、市中心部から離れた船舶司令部が救護の最後の砦となった。佐伯は新型爆弾であることをいち早く察知、自らの判断で体制を整えた。この時の対応の鮮やかさに、著者は当初「脚色ではないか」と疑念を持ったという。しかし取材を重ねるうち、佐伯は関東大震災の時、参謀本部にいて、その時の経験が生かされた結果だと知る。

近代日本が軍国主義の色彩を強める中で、兵士や装備、食糧の補給基地として整備された宇品。日清戦争当時、鉄路が広島までしかなかったことが決定的だった。船舶輸送司令部も、戦線拡大とともに膨張した。その中で、時に軍中枢に疑問を抱きながらも力の限り生きた軍人たち。そうした宇品港の歴史は、米国が開発した原爆の標的として設定されるに至った。しかしアジア・太平洋戦争の末期、宇品は既に軍事施設としての機能を持ち得てはいなかった。そのため、米国が新型爆弾の「効果」を測るための標的は海に開けた宇品ではなく、山に囲まれた平たんなデルタ地帯こそが最適とされた、とする著者の結論は、素人なりに納得できる。

講談社、1900円(税別)。写真は、広島市内で講演する堀川さん。後ろは田尻昌次中将