鈴木亮平が強烈~映画「孤狼の血 LEVEL2」 [映画時評]

鈴木亮平が強烈~映画「孤狼の血 LEVEL2」

前作は役所広司演じるマル暴刑事・大上章吾の生き様が基調低音だったが、第2作は完全にエンターテインメント化している。全編を覆うエロ・グロと暴力。その中で、刑事の松坂桃李と凶悪な組員の鈴木亮平の演技が屹立している。鈴木は貧困のゆえに荒涼とした幼年時代を内に抱え、アナーキーな行動に転化していくプロセスを強烈に演じて印象に残った。

時代は1991(平成3)年。昭和の終わりから平成にかけての前作から3年後となる。この設定には意味がある。暴力団対策法施行の前年。暴力団は表立った活動が困難になり、地下経済活動へと針路を変えていった。そんな時期である。

物語は前作のフレームを踏襲した。広島県呉原市(架空の都市)。広島仁正会傘下の五十子会と尾谷組の抗争は五十子会組長殺害の後、手打ちとなり幕を閉じた。そこへ服役していた五十子会の武闘派上林成浩(鈴木亮平)が出所した。手打ちなど承服せず、報復を主張する。

上林は刑務所内で受けた看守の暴力に報復するため、妹を残忍な方法で殺害した。事件捜査のため、呉原東署のマル暴担当、日岡秀一(松坂桃李)が招集された。捜査班ではなぜか、公安担当が長かった瀬島孝之(中村梅雀)とコンビを組まされた…。

組を立ち上げた上林と仁正会、尾谷組の三つ巴の抗争に、広島県警の巨大な陰謀が絡む。そんな中、日岡がスパイとして上林組に送りこんだ近田幸太(村上虹郎)の行動に、上林が疑念を持つ。

狂暴と流血も、ここまで来ると、前作よりもかつての「仁義なき戦い」に近い。どの人物も、裏と表があり一筋縄でいかないという設定も凝っている。監督白石和彌。

余談になるが上林の、被害者の眼球をくりぬくというおぞましい手口は、見田宗介の「まなざしの地獄」を想起させる。永山則夫事件について、都会のまなざしこそが「モンスター」を作りあげた、というあの批評である。上林の冷血は、周囲の「まなざし」がうみおとしたものであり、上林の行為はそのことへの報復だ、と言っているようである。

操縦するのは運命か車か~映画「ドライブ・マイ・カー」 [映画時評]

操縦するのは運命か車か~

映画「ドライブ・マイ・カー」

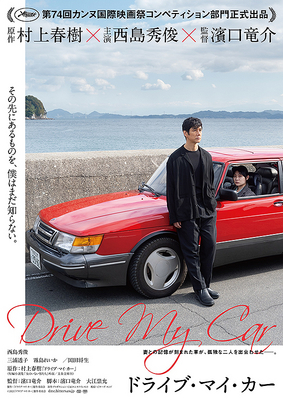

一つ間違えば妻に先立たれた男のさえない未練話になるところだが、一歩手前でとどまっている。理由は二つ考えられる。一つは劇中劇としてチェホフの舞台を大胆に取り入れたこと。男の心情表現に奥行きを持たせている。もう一つは東京、広島、北海道、韓国とロケーションを変える中で、あくまで無機質の風景にこだわっていること。風景はひたすら匿名性を保ち、出しゃばりすぎていない。そのことが、それぞれの心象を重ね合わせることを容易にしている。

家福悠介(西島秀俊)は舞台俳優で演出家でもあった。妻・音(霧島れいか)と満たされた生活を送っていた。音には不思議な才能があり、セックスの後、もしくは最中に不思議な物語を紡ぎだすのだった。それを悠介はシナリオにした。ある日、帰宅した悠介は音と若い男の情事を目撃する。そのことを語り合わないまま音はクモ膜下出血で突然死した。彼女が紡ぎだす物語も、途切れた。

2年が過ぎた。数々の疑問や秘密を残し逝ってしまった音に、悠介は取り残された気分を抱いていた。

悠介は、ある地方都市(広島)の演劇祭の指導を頼まれた。現地へは赤いサーブで赴いた。音との思い出が詰まっていた。彼女が入れたテープを車内で聞き、セリフの練習をするのが日常だった。ところが演劇祭の主催者は、悠介の運転に難色を示した。以前に同じような状況で事故が起きたからだ。悠介も引き下がらなかった。この車を運転することは、音との思い出を生きることだからだ。だが結局は悠介が折れ、運転手がついた。渡利みさき(三浦透子)だった。運転はうまいが寡黙で、何か秘密を抱えた印象の女性だった。

それでも言葉を交わすうち、共振するものがあることに気づいた。

「ワーニャ伯父さん」(チェホフ)の舞台が間近に迫ったころ、俳優の一人、高槻耕史(岡田将生)が暴力事件を起こして警察に拘束された。選択肢は二つだった。舞台を中止するか、代役として悠介が立つか。その俳優はかつて音との情事を目撃した男だった。悩んだ悠介は、みさきに、どこか考える場所に連れて行ってほしい、と依頼する。彼女が向かったのは北海道の生家があった場所だった。山津波で、今は残骸だけがあった。

この場所で、みさきはかつての喪失体験を語る。それに、悠介が自らの喪失体験を重ねた。

赤いサーブは、かつて音と生きた証であり、だからこそ悠介は運転にこだわった。しかし、その車を運転している限り妻を失った悲しみから逃れることはできない。

「ドライブ・マイ・カー」は、二つの意味を重ね合わせている。一つは、文字通り「サーブを運転すること」。もう一つは、そこから離れて「運命」という「マイ・カー」を操縦すること―。

ラストシーンは、二つの意味の転換を鮮やかに表現している。

監督・脚本濱口竜介、原作村上春樹。三浦透子の存在感、霧島れいかの妖艶に脱帽。

「古き良き時代」へのオマージュ~映画「キネマの神様」 [映画時評]

「古き良き時代」へのオマージュ~映画「キネマの神様」

松竹の前身、松竹キネマ合名社ができたのが1920年。この年、蒲田撮影所もできた。あれから100周年、ということでつくられたのが「キネマの神様」。原田マハの原作は、かなり変えてある。ストーリーは、映画が元気だったころ(おそらく50年ほど前)と現代を行きかう。

若い日の思い出を胸に、落魄の日々を送る老人ゴウ(沢田研二)。ギャンブルに身をやつす姿を見かねた家族たちに支えられ、一度は映画への情熱を再び燃やすのだが…。

ゴウ(菅田将暉)は、助監督から監督への階段をつかみかけていた。撮影所は大船(蒲田から1936年に移転した)あたり。小津安二郎を思わせる監督・出水宏(リリー・フランキー)が、女優桂園子(北川景子)らを使って秀作を撮っていた。撮影所の近くには食堂の娘・淑子(永野芽郁)がかいがいしく働いていた…。

しかしゴウは監督初日、緊張のあまり現場でスタッフと衝突、それが原因で大けがを負う。作品はお蔵入りとなり、自信を無くしたゴウは田舎に引っ込むという。後を追う淑子。しかし、彼女には思いを寄せるテラシン(野田洋次郎)がいた。彼は撮影所で、ゴウの親友だった。

そして50年後。ゴウと一緒になった淑子(宮本信子)は苦労を重ねていた。テラシン(小林稔侍)は小さな映画館を経営していた。ある日、テラシンは古いシナリオをゴウの孫・勇太(前田旺志郎)に見せる。祖父の才能を直感した勇太は、現代風に書き直し、有名な脚本賞に応募することを勧める。

最後まで明かすと身もふたもないのでこの辺でやめるが、ラストの持って行き方は「ずるいなあ」という感想である。とはいえ、若い日の情熱溢れる日々と映画の良き時代を重ね、その時の熱い思いをいまだに手放さずにいるという老人の物語は見ていて飽きない。原節子をほうふつとさせる北川の大女優感がとてもいい。「あの時代」の映画人へのオマージュが詰まった映画である。

2021年、日本。山田洋次監督。

科学と国家を考える~濫読日記 [濫読日記]

科学と国家を考える~濫読日記

アルベルト・アインシュタインは現在、最も著名な理論物理学者である。標題こそ、その名がヒューチャーされているが、描かれたのは同時代の科学者群像である。中でも重要なのは英国の王立天文学会会長のアーサー・スタンレー・エディントンであろう。ユダヤ系ドイツ人のアインシュタインは、大戦に入るとエディントンとは敵国同士の関係になった。

二人の科学者はどのようにして手を組むことになったか。アインシュタインの天才的なひらめきが生み出した相対論を世界に広めるには、まず国家という壁を乗り越えなければならなかった。それはどのようになされたか。

クエーカー教徒のエディントンは良心的兵役拒否を求めた。しかし、戦争は過酷さを増し、前線への兵の補給はひっ迫した。英国社会はエディントンの天文台での業務を国家に必要と認定することで猶予を与えたが、それもままならなくなった…。

アインシュタインはドイツでの兵役を逃れるためスイスの大学に職を得た。その後、チェコの大学に移り、大戦中はドイツ国内の研究機関に勤めた。そこで相対論を発表するが、ドイツの学者による理論という各国の偏見は堅固だった。裏返せば当時、特にドイツでは科学と軍事の一体化が顕著とみられたのである。

越えがたいと思われた国家の壁に風穴を開けたのがエディントンだった。相対論の正しさを立証するカギは、光に重力がある→重力によって光は湾曲する―ことの証明だった。天文台での観測技術が生かされた。戦争が終わった1919年、5月29日の皆既日食観測で、アインシュタインの予測した「光の重さ」の観測値を確かめるため、エディントンはアフリカ西岸のプリンシペ島に遠征した。天候は不順だったが、観測は成功した。現地で複雑な計算の末、6月の第1週のある時点で「アインシュタインの理論が検証に耐えた」と書いた。「生涯で最高の瞬間」だった―。

ガラス乾板が記録媒体の時代である。電波望遠鏡の今日とは、予想もつかない苦労があっただろう。

アインシュタインの相対論が引き起こした革命を今日、どのように見ればいいか。ドイツ的国粋主義に対する英国的国際主義の勝利というのは、最も偏狭であろう。科学者がどのような政治的立場からも自由だというのは、理想ではあっても現実的ではない。最近の日本学術会議での「任命拒否」騒動を見ても、そのことは顕著である。一筋縄ではいかない。この点を、著者は巻末でこう書いている。

――何らかの政治的見方を持っているというだけで、その人は科学ができないなどということはけっしてない。科学者は感情を持たない機械ではないし、我々もそれを求めてはいない。(略)戦争の恐怖とそれに対する平和主義者の反応が、相対論を生み出す複雑で壊れやすいネットワークを作り出した。科学と、政治や宗教や文化というもっと幅広い世界とのつながりは、けっして取るに足らないものではない。

宇宙の果てを論じた相対論でさえ、我々の日常生活の土壌の上に花開いたものだ、と言っている。

新潮社、3800円。

アインシュタインの戦争: 相対論はいかにして国家主義に打ち克ったか

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2020/07/17

- メディア: 単行本

孤島に渦巻く疑惑と恐怖と怒り~映画「ライトハウス」 [映画時評]

孤島に渦巻く疑惑と恐怖と怒り~映画「ライトハウス」

ニューイングランドの孤島に送りこまれた二人の男。4週間にわたる灯台の管理が仕事である。不幸なことに二人はそりが合わない。そのうえ、期限は来たものの海はあらしが続き、迎えの船など気配もない。二人は疑惑と恐怖に取り付かれていく。

元船乗りというトーマス・ウェイク(ウィレム・デフォー)は、カナダの木こりから転職したという若い男エフレイム・ウィンスロウ(ロバート・パティンソン)を強権的に支配、雑用を押し付けた。そして、灯台の最も重要な業務、光源管理には手を触れさせなかった。なぜなのか…、ウィンスロウの疑念は深まる。

あらしの中で二人は毎夜、飲んだくれた。酒はつき、灯油?を飲むようになった二人は幻覚に襲われる。海鳥の襲撃に悩んだウィンスロウは海鳥を殺した。「よくないことが起きる」といさめるウェイク。ある日、ポンプを押すと真っ黒な水が出た。貯水槽を確かめると、大量の海鳥の死骸があった。

ウィンスロウは海岸に寝そべる人魚を襲い、強姦もした。ここまで来ると、何が事実で何が幻なのか。

ウィンスロウには秘密があった。森で働いていたころ、自分を使っていた男を殺害したという。実は、エフレイム・ウィンスロウはその男の名で、本名はトーマス・ハワードだった。

ある日、ウェイクが書きつけた日記を偶然に読んでしまった。そこには日頃言っていたこととは違うことが書かれていた。疑惑、怒り、恐怖の中で、ついにウェイクを殺害。カギを手に入れ灯台の光源へと向かった。そこで何かを見た。タブーに触れた彼は、死の階段を転げ落ちた…。

時代設定は19世紀末。実際の事件をモチーフにしたという。画面は白黒で、正方形に近いアスペクト比が、時代感を醸し出す。同時に、怖くて美しい画調にも貢献している。いくつかのギリシャ神話をベースにしているらしく、物語の構造は思いのほか複雑である。例えば、唐突に表れるラストシーン。全裸のウィンスロウが波打ち際で、生きたまま内臓を海鳥に食われている。これは何を意味するのか。

疑惑が疑惑を生み、恐怖が狂気に至る過程など、日本でいえば「累ヶ淵」など怪談ものに近い。全編通じて二人しか出てこないので、この二人の鬼気迫る演技がまぎれもなく作品を支えている。

ロバート・エガース監督。2019年、米国。