祝賀資本主義の醜悪な姿~濫読日記 [濫読日記]

祝賀資本主義の醜悪な見本市~濫読日記

開幕直前の東京五輪。開催是非をめぐって国論は割れている。というより、明らかに中止・延期論が大勢である。しかし、IOC、日本政府、東京都、組織委員会は目もくれず開催にまっしぐらである。

大会に疑問符がつく理由は二つある。一つはコロナ禍の中、リスクを冒してビッグイベントを開くことの是非。もう一つは1984年のロス大会以来、商業主義にかじを切った五輪はいまや醜悪な金権メカニズムに支配されていること。二つは同根ではないが相互に関連する。商業主義の怪物=資本主義の妖怪としての五輪をどう評価するかで、どの程度までリスクを容認するかが決まるからだ。

「オリンピック 反対する側の論理」は、資本主義の妖怪としての五輪に焦点を当て、その思想的バックボーンとして米国で台頭しつつある民主社会主義者=DSAの動きも紹介している(ここではDSA関連は割愛)。

ボイコフはまず「今日の五輪は資本主義の化け物だ」という。トップスポンサーには世界の巨大企業が名を連ねる。2013~16年に提供された金額は10億㌦。「何十億という人々に届く、世界で最も効果的なプラットフォーム」というIOCのプロパガンダにのせられた結果だ。この額は年々上がっている(丸川珠代五輪担当相の「ステークホルダーは無視できない」発言も、ここから出ている)。さらにテレビ放映権料がある。2014年から2032年まで米NBCは100億㌦以上をIOCに払ったという。世界で数十億人が見るという巨大イベントを独占放映できるからだ。

しかし、五輪は民間資本だけで完結しない。競技場や選手村、その他都市環境の整備に税金が投入される。セキュリティー体制にも公費がつぎ込まれる。さらに「公」と「民」の巧妙な連結によって、イベントの全体像は見えにくい(東京五輪の経費は現時点で総額3兆円余りといわれる。招致時点は7000億円だった)。こうしてIOCをはじめ一部特権階級と企業に巨額マネーが転がり込む。これをボイコフは、ナオミ・クラインの「惨事便乗型資本主義」にならって「祝賀資本主義」と呼ぶ。さしづめ、五輪はその醜悪な見本市というわけだ。新自由主義の行き着いた姿といえる。

この結果、ボイコフが挙げる主要な「反対の論理」は①過剰な出費②五輪後は維持費ばかり食うスタジアム③ジェントリフィケーション=貧者の強制立ち退きを伴う都市再開発-などである。ジェントリフィケーションは、東京五輪では霞ヶ丘アパートの取り壊しが注目されたが、外国ではもっと大規模に行われている。北京では150万人が適切な補償なしに立ち退かされたという。

こうした問題は大会ごとに生じていたが、反対運動は継続が難しかった。大会が終われば開催地は移ってしまうからだ。反対運動を継続し五輪の普遍的な問題点を浮き彫りにするには、グローバルな反対運動を組織する必要がある。これがボイコフの最も重要な主張である。

もう一つ、ボイコフの主張のポイントは、はじめから反五輪運動があるのではなく、BLMや環境保護、ハウスレス者の戦い(=ゲームズでなくホームズを)など、さまざまな運動の統合としての反五輪運動を、という点にある。そのうえで、五輪招致には住民投票を義務付けるべきだ、という主張も納得がいく。

東京五輪はコロナ禍で1年延期という異例の経過をたどった。その間、宙づりになった五輪の姿は市民にどう見えただろうか。「スポーツで平和を」という薄っぺらな理想主義の被膜の下に、カネ集め(ボイコフによれば「トリクルアップ」)の仕組みが透けて見えたのではないか。この書にならって言えば、もう「トリックイズアップ=策略は終わり」にしたい。

作品社、2700円(税別)。

オリンピック 反対する側の論理: 東京・パリ・ロスをつなぐ世界の反対運動

- 出版社/メーカー: 作品社

- 発売日: 2021/04/30

- メディア: 単行本

生きづらい世を生きる~映画「茜色に焼かれる」 [映画時評]

生きづらい世を生きる~映画「茜色に焼かれる」

事故から7年、アルツハイマー病の加害者は90歳を超えて亡くなった。良子は、相手の顔を忘れないようにと葬儀会場に出向いたが「脅迫まがい」と遺族らに追い返された。

良子には中学生の息子・純平(和田庵)がいた。生計のため昼間は花屋のアルバイト、夜は風俗の店で働いた。必死に生きる良子と純平に、次々と理不尽な出来事が降りかかった。そもそも、あの事故自体が理不尽なものではなかったか…。

しかし、良子は「まあ、頑張りまっしょ」を口癖に、へらへらと受け流して生きていく。

純平が学校でいじめにあっていることを知り抗議に行くが、愛想笑いを浮かべ取り合わない教師。花屋から突然言い渡された解雇通知。偶然再会した中学の同級生との交際と裏切り。さすがに胸に収めかねた良子は風俗店の同僚・ケイ(片山友希)に打ち明け、不思議な連帯感を持つ。実はケイには、良子を上回る不幸の自分史があった。

良子、純平、ケイの、生きづらい世の中を懸命に生きようとする姿に比べ、周囲のなんと軽薄で無責任なこと。そんな中で風俗店の店長・中村(永瀬正敏)がいい味を出していた。

尾野真千子は、いつもながら文句なしの存在感。かつてアングラ演劇の女王と呼ばれた、ただならぬ感じもうまく醸している。監督は「夜空はいつでも最高密度の青色だ」の石井裕也。都会でのアイデンティティーの喪失と不条理性に抗い生きる姿を描く、という点で二つの作品は共通する。

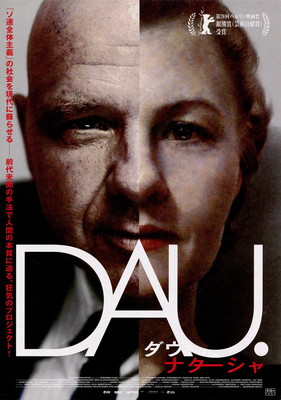

「エロ」か「グロ」か、評価はわかれる~映画「DAU. ナターシャ」 [映画時評]

「エロ」か「グロ」か、評価はわかれる

~映画「DAU. ナターシャ」

主人公は、あるレストランのウェイトレス、ナターシャ(ナターリヤ・ベレジナヤ)。どこかの秘密研究所に付属しているらしい。独身のようだが、若くはない。年下の同僚女性オーリャ(オリガ・シカバルニャ)がいる。関係は微妙である。ナターシャは相手の若さに嫉妬の感情を持ち、そのためオーリャは反発しがちである。

ある日、オーリャの自宅でパーティーが開かれ、訪れたフランスの科学者リュック(リュック・ビジェ)を交え、どんちゃん騒ぎに。ナターシャが加わると、リュックの眼鏡にかなったらしく二人はベッドインする。

二人の関係はなぜかKGBの情報網にかかり、外国人と不用意に関係を持ったとしてKGB係官(ウラジミール・アジッポ)から容赦ない尋問を受ける。プライドをズタズタにされたナターシャはKGBへ情報提供を約束させられる。つまりスパイになる。

やがて職場に戻ったナターシャは、内面で何かが変わったようだった。昨日まではソ連の体制下でただ流される存在だったが、体制に組み込まれたことをどこかで実感していることが、振る舞いににじんでいた。オーリャにも、問答無用で接した…。

「DAU.」はロシアのノーベル物理学賞学者レフ・ランダウからとったという。イリヤ・フルジャノフスキー監督は当初、彼の伝記的作品を想定していたが、なぜかソ連の全体主義思想を批判的に再現する方向にかじを切った。ナターリヤ・ベレジナヤは演技経験ゼロという。リュックとの「行為」は、ぼかしが入っているがおそらく「本番」を演じているし、KGBでの尋問にもきわどいシーンがある。素人とは思えない。ウラジミール・アジッポは実際にKGBにいたという。それら一連のシーンを「エロ」ととるか「グロ」ととるか、評価はむつかしい。賛否の分かれる作品だろう。

2020年、ドイツ・ウクライナ・イギリス・ロシア合作。

で、東京五輪はやっぱりやるの?~三酔人風流奇譚 [社会時評]

で、東京五輪はやっぱりやるの?~三酔人風流奇譚

菅政権のやり方はどうなのか

松太郎 東京五輪まで1カ月ちょっとになった。

竹次郎 世論調査では中止や延期を求める声が半数以上あったが、本当にやるんだろうか。

梅次郎 もう、そういう段階は過ぎたんじゃないの。G7で菅義偉首相も「やる」と明言したことだし。

松 G7での表明を受けて一部メディアは、国際公約でもあるし立派にやらなければ、というトーンに変わりつつある。

竹 なんとも不愉快な動きだ。菅首相は一貫して世論に目を向けなかった。その人が国際的な会議で約束したからと言って、なんで国民が従わなければいけないのか。民主主義の手続きを踏みにじる行為だ。

松 IOC幹部の言動と日本政府の動きは妙にシンクロしている。原点は、民主主義を無視するという一点だ。もっとはっきり言えば、両者の共通点は独裁政権の手法そのものであるということだ。

竹 それは感じる。もともと民主主義は複雑で面倒な手続きだが、独裁政権はそこをすっ飛ばして予定調和で物事を進める。最終的に調和しなかった場合、カタストロフに陥る。

松 民主主義では、少数意見も含めて多様な意見を吸い上げ、最終的に多くの人間が納得できる地点に着地するよう努力する。この、多様な意見を踏まえて着地点を見出すという作業を一人の「有能な」人間に任せれば極めて効率的ではないか、というのが独裁体制の由来であろう。菅政権のやっていることもそういうことだ。多様な意見の合意点は私が決める。五輪後には国民は誰が正しかったかを知ることになる…。

梅 ただ、現実と違うのは、菅首相は国民の様々な意見の調和点を見極めるほど有能とはだれも思っていない。それに国民はそこまで「バカ」でもない。

竹 今の政権のやり方は愚民政治だ。国民はバカだと言っているに等しい。

かつて見た光景

松 実際に見たわけではないが、近現代史を踏まえると今の状況は既視感がある。米国と戦争しても勝てるわけがない、とみんな思っていた。それはデータでも明白だったにも関わらず、支配層の一部が独走して真珠湾攻撃があった。

竹 近代日本の分水嶺はノモンハンにあったと思っている。日本とソ連が満州国境地帯で一触即発状態にあったとき、辻正信は「寄らば斬る」と前線に檄を飛ばした。その結果惨敗した。戦車、航空機、火力いずれをとっても10倍以上の格差があったから当然だった。しかし、日本の支配層はこのときの日ソ衝突を「事件」として扱い「戦争」とはしなかった。明治以降をみると、実は日本が最初に遭遇した近代戦はこのノモンハンだったが、そこから教訓を得ることをしなかった。それが日米戦争という愚挙につながった。

梅 丸山真男のある分析を思い出す。「軍国支配者の精神形態」の中で、戦争責任を問われた被告たちが行った自己弁解の特徴として二つのことを挙げた。一つは「既成事実への屈服」、もう一つは「権限への逃避」。このことが「無責任の体系」につながっていくのだが、今の状況にも奇妙なほど当てはまる。「既成事実への屈服」とは「もう決まったことだから」であり、「権限への逃避」とは「私は全体の責任者ではない」ということ。まさに今、菅首相らが言っているのはそういうことで、つまりは無責任の体系につながっている。

松 そういえば、丸山の有名な言葉に次のようなのがある。

――大義と国家活動はつねに同時存在なのである。大義を実現するために行動するわけだが、それと共に行動することが即ち正義とされるのである。「勝った方がええ」というイデオロギーが「正義は勝つ」というイデオロギーと微妙に交錯しているところに日本の国家主義論理の特質が露呈している。(「超国家主義の論理と心理」)

これなど、菅首相が常に口にする、安心安全な対策を講じているから五輪は安心安全だ、だからやるんだ、という言葉に似ている。それでも感染状況が深刻化すればどうするんだ、という野党の問いかけへの答えになっていない。対策を徹底するから安全だ、これは正義を遂行すれば必ず勝つ、という論理と同じだ。かつて原発建設で流布された安全神話とも同根だ。

歯切れ悪いメディア

松 5月26日付朝日新聞が「夏の東京五輪 中止の決断を首相に求める」と社説で訴えた。今のところ、これ以外に明快な中止論は見られない。

竹 テレビ朝日「羽鳥モーニングショー」のコメンテーター玉川徹氏が比較的明快に述べている。

梅 未知のウイルスの感染下でのオリンピックということからいえば、中止か開催か、もっと喧々囂々あってもいいように思うが…。

松 朝日は東京五輪の公式スポンサーになっている。社説掲載後は「二枚舌」とか「ダブルスタンダード」とか、ずいぶん批判された。これだけでなく、このまま開催されたら競技結果の報道をどうするか、という問題もある。全世界で数十億人が見るという五輪を、1紙だけ、1局だけ報道しないという選択肢があるのか。そこを考えると、簡単に「中止せよ」とは言えない。

竹 主張と報道は別物と考えればいいが、世間がそれで納得しないかも。やはり「二枚舌」といわれかねない。

梅 五輪放映権の一切を握っているNBCのトップは、早くも史上最も利益を生む五輪だといっている。観客を入れるのか入れないのかまだ決まっていないが、どちらにしても観客数には制限がつく。それならテレビの視聴率は上がるという計算だろう。

そもそも「オリンピック」って…

松 今のオリンピックはフランスの貴族クーベルタンがヨーロッパ、ロシアの貴族に呼びかけ、1894年にIOCを作ったことに始まった。東京五輪をめぐってIOC幹部らの上からの物言いが随分癇に障ったが、IOCはもともとそういう体質だ。

竹 冷静に見ればIOCは民間団体。民意の反映がどこにもなされていない。そういう団体の一言一言に国家や都市のリーダーが一喜一憂するという構図が理解できない。

梅 民主的な手続きを経てできた団体でないから、国家や都市の民主主義の手続きに価値を見出さないのではないか。特権意識が強く、冒頭でもあったように独裁やファッショと極めて親和性が高い。実際、IOC会長を務めたサマランチはスペイン・フランコ党の幹部だった。第二次大戦中、ベルリンから東京へと開催都市が決められたが(東京は中止)、これも偶然の出来事ではない。近年、特に言われるのが汚職まみれの体質と商業主義。こんな団体がスポーツと平和をいい、日本の政治家たちがそのまま口にしている。

松 国会の党首討論(6月9日)で菅首相が長々と、1964年東京五輪の思い出話を語ったが…。

竹 時間が限られた中で、あのような薄っぺらな話をするのがどうなのか、という問題はさておき、64五輪を「成功体験」として語るのは無理がある。64五輪の背景には当時の社会状況が大きく影響している。戦後すぐで高度経済成長の機運が満ちていた、人口構成がピラミッド型で生産力、消費市場の伸びが見込めた、それに合わせて高速道、新幹線、住宅団地が整備された…。当時はそうした社会条件があったが、高齢化社会の現在、それらは望めない。さらにパンデミックという負の条件がかぶさっている。ヘーシンクの美談を語っている時か、そんな首相はいらない、ということだ。

松 やめたらいいのに、とみんなが思っているが、決まってしまった路線は変えられない。どうやらかつての戦争と同じ道だ。せめて亡国的な「敗戦」を見ないですめばいいが。

戦争体験の継承と思想化を考える~濫読日記 [濫読日記]

戦争体験の継承と思想化を考える~濫読日記

「『きけわだつみのこえ』の戦後史」(保坂正康著)

戦没学生の手記を集めた「きけわだつみのこえ」を読んだのは、学生のころだった。当時は岩波新書だったように思う。その前には光文社版もあった。戦時下でありながら日本の敗戦を予見した巻頭の上原良司氏「自由の勝利は明白」「全体主義の国家は(略)最後には敗れる事は明白」の一文は衝撃的で、今でも覚えている。

しかし、戦後平和思想の原点とか不戦のバイブルとかの言い方がよくなされるが、私自身それほどとは思わなかった。もちろん戦没学生の「こえ」はそれなりに重いが、そのまま受け止めるには、いくつかひっかかるものがあったと記憶する。

それは大きく分けて、二つのことに要約される。一つは、戦時下という極めて特殊な状況下での思索と、その結果としての文章を平時のわれわれが理解することの困難さ。もう一つは、戦後という時代の制約の中(特に、最初の版が出たのはGHQの占領下である)で編まれた「こえ」の意味(といえば聞こえはいいが、直截に言えば不自然さ)への疑問であった。

この二つは一つのことの裏表かもしれないが、問題の根源は比較的明らかなように思う。戦時と戦後を分ける価値の転換が国民横断的になされなかった、言い換えれば国民規模の歴史観の形成があの戦争に関してなされてこなかった、そのことが著作の持つ意味の「あいまいさ」につながっているように思えるのである。

しかし、私はそのことを突き詰めていく作業をしては来なかった。おそらく多くの読者がそうであるように、ただ「きけわだつみのこえ」という著作を通り過ぎた。保坂氏はそうはしなかったようだ。戦没学生の「こえ」が、戦争が終わってどのように編集されたか。なぜそうなったか。それを丹念に追った。その結果の集積が「『きけわだつみのこえ』の戦後史」である。ここで明らかにされた事実は驚くべきものがある。

戦没東大生の遺稿集「はるかなる山河に」に端を発した戦没学生の遺稿集「きけわだつみのこえ」は1949年、東大協同組合出版部から刊行された。兄の遺稿を世に出したいと考えた中村克郎氏の思いが実った。中村氏は後に、「きけわだつみのこえ」を編纂した日本戦没学生記念会の理事長になる。こうして組織化された戦没学生の「こえ」を遺す運動は、いくつかのグループに分かれる。ひとつは、学生たちの無念を後の世に遺し、伝えていこうとする集団。もう一つは学生たちの「こえ」を思想化し、政治運動化していこうとする集団である(保坂氏はもっと細かく分類しているが、ここでは簡略化した)。このことをもっとつづめていえば、継承か政治か、である。

1994年4月の総会で、永年理事長を務めた中村氏は組織から事実上追放された。第4次わだつみ会と呼ばれる後任執行部(保坂氏によれば一部の人々)は、政治色を鮮明にした。それまで内部で議論があった戦争責任と天皇制についての旗幟を鮮明にしたのだ。戦争責任については戦没学生も侵略戦争の加担者であったとし、天皇の戦争責任も問うべきだ、とした。「きけわだつみのこえ」についても「テキスト・クリティークを厳密に行った」新版を出したが、後に多くの「誤謬」や不適切な「改変」が指摘された。第4次執行部は、もはや戦没学生に寄り添わないことが明らかになったのである。

保坂氏はこうした経緯を、旧執行部側(遺族側)から見ようとした。当事者の話を直接聞かなければ軽々に判断できないが、印象として保坂氏は旧執行部に寄りすぎ(新執行部に批判的)に見える。94年の段階で既に戦後50年を迎えようとしていた。戦没学生の遺族も生き残った同世代人も、社会的活動が難しい年ごろである。残った人々が志を継ぐしかない。あの時代を経験していない世代が編纂すれば、ありえないはずの誤謬も生じる。思想化、政治化の色彩が濃くなることもやむを得ないのかもしれない。

遺族の視点で「きけわだつみのこえ」を継続し、やがて消えていくのがいいのか、後の世代が、多少の誤謬がありつつも社会的遺産として担っていくのがいいのか。

いずれにしても、戦没学生の「無念」を私たちの側はどう受け止めるのか、戦後の不戦思想は、あれでよかったのか、よくなかったのか、考えさせられる。

朝日文庫、860円(税別)。文春文庫から朝日文庫へ。この「揺れ幅」も、考えさせられる。

- 作者: 保阪 正康

- 出版社/メーカー: 朝日新聞出版

- 発売日: 2020/12/07

- メディア: 文庫