政治とスキャンダルの相関関係~映画「フロントランナー」 [映画時評]

政治とスキャンダルの相関関係~映画「フロントランナー」

1984年の大統領選で驚異の追い上げを見せたゲイリー・ハート(ヒュー・ジャックマン)は、88年の大統領選では民主党の最有力候補(フロント・ランナー)として注目を浴びた。コロラド選出の上院議員で外見もスマート。議員としての実績も申し分なかった。

弱点なしと見られたハートだが、意外な落とし穴があった。結婚しているが別居中のハートと選挙スタッフの不倫が、あるタレこみによって発覚したのだ。情報を得たマイアミヘラルド紙は疑惑の場所に張り込み、女性とハートが同じ部屋に入るのを確認する。しかし、裏口の存在を知らなかった取材者は最終的な確証のないまま、記事にした…。

むろん、不倫(と思われる行為)がこれほど注目されたのは、当事者が次期大統領に最も近い男、と目されていたためだった。

フロリダの地方紙が記事にしたことで、ワシントンポスト紙までが動かざるを得なくなった。醜聞がハートの実績を否定するものでないとしても、全米の有権者には知らせる義務がある。その後のことは有権者が決めることだ。編集局内の議論はそうした結論に落ち着いた。

こうして全米に広がった「ゴシップ騒ぎ」に対して、ハートのマスコミ対応は稚拙だった。会見で記者から質問が出ると、その問いは不適切だ、とはねつけてしまった。

取材合戦は日に日に激しさを増し、別居中の妻子のもとに及んだ。ハートは決断する。家族を守るためには撤退しかない、と。こうしてわずか3週間でハートは大統領レースを降りた。

映画の中に出てくる、ケネディも不倫をしたが記者は黙認していたというエピソードが面白い。20年以上たって、明らかに時代は変わったのだ。ポストのハート番記者は高い志を持った記者らしく、ゴシップより実績、実力を評価すべきだと力説する。しかし、前述のような女性記者の意見に押し切られる。マイアミヘラルドの現場記者と編集局幹部のやり取りとともに、このあたりの議論の経過が面白い。ポストの会議にはベン・ブラッドリーやボブ・ウッドワードら「大統領の陰謀」でおなじみの顔ぶれも。大統領選をドキュメンタリー風に描く中、スキャンダルがメディアという回路でどう仕立てられていくかを追った。2018年、アメリカ。

「過去の克服」の物語~映画「家へ帰ろう」 [映画時評]

「過去の克服」の物語~映画「家へ帰ろう」

いい映画だったなあ。エンドロールを見ながら、そう思えることが年に1、2回ある。この「家へ帰ろう」はそんな作品だった。

ブエノスアイレスに住む仕立て屋、88歳のブルスティン・アブラハム(ミゲル・アンヘラ・ソラ)は娘たちから老人ホームに入ることを勧められ、しぶしぶそれに従おうとする。財産も譲与した。家の中を片付ける中で、1着のスーツが目に留まった。自身が最後に仕立てたそれは70年以上も前に命を救ってくれた友人のためのものだった。そのスーツを渡すため、彼は二度と足を踏み入れることはないと思っていた地へと旅立った。

長い旅路の中で、彼の右足は悲鳴を上げ続ける。ポーランドでナチスドイツのユダヤ人狩りに会い、「死の行進」を逃れて戦後、アルゼンチンに渡った。その時、アブラハムを救ったのが同い年の親友だった。彼のもとへこのスーツを届けなければ。

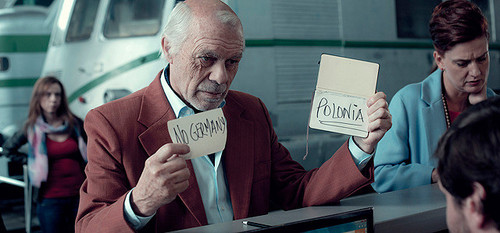

しかし、ナチの手を逃れる際に痛めた右足は、記憶の中で何かを拒絶する、その肉体的な証のようでもあった。空路マドリッドに渡り、鉄路向かったパリで乗り換える。そこでアブラハムは、ドイツを通らずポーランドに向かう方法はないか、駅のホームで尋ねた。ユダヤ人である自分が、かつて何事もなかったようにドイツを通ることはできない、と訴えた。周囲が笑いながら「そんな方法はない」という中で一人の女性が手を差し伸べた。大学でイディッシュ語【注1】を学んだというドイツ人の文化人類学者イングリッド(ユリア・ベアホルト)は「ドイツは変わった。戦争を知らない世代も、過去の責任を全員が負おうとしている」と声をかけた。

彼女の真摯な姿勢に老人は記憶の中の氷を溶かしていく。こうしてドイツ国内を通る列車に乗り込んだが、当然ながら周囲はドイツ人、ドイツ語ばかりである。再び拒絶がよみがえり、右足も最悪の状態になって車内で倒れこむ。

一転、ワルシャワの病院。辛うじて右足切断をまぬかれたアブラハムは、退院後に記憶の地ウッチへと連れて行ってくれないかと看護の女性に頼みこむ。そして…。

アブラハムは旅の途中で大事に抱えてきた青いスーツを、命の恩人であるかつての親友―生死さえも分からない―に渡すことができるのか。

一種のロードムービーである。70年前の苦く重い記憶を抱えた旅。無愛想で不器用な老人に手を差し伸べる数人の女性。彼女たちはいずれも、奇跡的といっていいほど善意の持ち主である。現実はそうはならないだろう。旅したスペイン、フランス、ドイツではいま、保護主義と極右思想が吹き荒れている。むしろそうした事実を踏まえたほうが、現実に近いものになっただろう。しかし、観るほうはそんなものを求めてはいまい。旅する老人とともに過去の歴史を克服する【注2】、そんな姿が見たいのである。そうした観客の欲求にこたえたからこそ「いい映画を観たなあ」という思いにもさせられる。

そして、老人の記憶から「ポーランド」という言葉を遠ざけてきたものはなんだったか。忘れることのできない体験の地を記憶の底に沈めさせたものはなんだったか。思いを巡らせたとき、この映画は重みを増す。

2017年、スペイン、アルゼンチン合作。監督、脚本パブロ・ソラルス。原題「El ultimo traje」は「最後のスーツ」の意味らしい。原題、邦題ともにいい。監督はユダヤ系アルゼンチン人。祖父の話にヒントを得たという。

【注1】ドイツ語の一方言とされる。ドイツや旧東欧圏に住むユダヤ系の人々が使った言語。

【注2】加藤周一はこう書いている。

過去は清算できないが、克服することはできる、―-あるいは少なくとも克服しようと努力することはできる(「言葉と戦車を見すえて」)。

しかし、当然ながらその道のりは遠く困難である。加害の側にも被害の側にも。この映画は、そのことを私たちに考えさせる。